illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Andrea Cassini

Gara 2 delle Western Conference Finals 2020 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, il punteggio è 103-102 per Denver e ci sono due secondi sul cronometro, Anthony Davis ha ricevuto il pallone dalla rimessa di Rondo, ha sistemato i piedi e ha orientato il corpo verso il ferro. I suoi occhi disegnano una bisettrice che taglia il quarto di campo destro dei Nuggets dalla linea dei tre punti al canestro; ci sono degli ostacoli lungo la strada, ma un pallone che viaggia a volo d’aquila può superarli dall’alto – basta che il decollo e l’atterraggio siano perfetti.

La bolla di DisneyWorld, a Orlando, dove la NBA ha concluso la scorsa stagione dopo l’interruzione causata dalla pandemia, amplifica i silenzi e dilata le attese. Concentra tutta l’attenzione sul campo. Nonostante gli sfondi animati, i tifosi virtuali, la musica a tutto volume, gli effetti sonori registrati e i molti altri stratagemmi dispiegati dalla lega per costruire un’idea fittizia di normalità, quando la partita è in bilico gli occhi degli spettatori stringono l’inquadratura sulla palla, e diventa facile immaginare una palestra vuota con dieci giocatori sul campo, come se fosse un torneo estivo del circuito AAU, un’amichevole in allenamento, una sfida al playground, la prima di campionato di una high school di periferia. Un’esperienza di basket in purezza, nonostante tutto quello che succede fuori.

Nell’attesa che il tiro di Davis concluda la sua parabola, alcuni pensano alla difesa disordinata dei Nuggets, con Plumlee fuori posizione e Jokic costretto a un intempestivo closeout; altri pensano al copione che sembra già scritto per i Lakers, aiutati dalla sorte e dagli avversari in una stagione in cui vincere conta più di altre volte. Davis, nel silenzio della sua mente amplificato dalla bolla e affilato dalla purezza del gesto tecnico, pensa alla finalità di fare canestro e alle due sillabe che meglio rappresentano quel concetto. Delle ventimila persone urlanti, sentiamo tutti una tremenda mancanza. Ma con ventimila persone urlanti, probabilmente, quelle due sillabe non le avremmo udite. “KOBE!”, grida Davis quando il pallone entra e i Lakers vincono sulla sirena. Come al playground, come in un’amichevole in allenamento, come quando tiriamo una cartaccia nel cestino. Sembra una reazione d’istinto, non una piaggeria preparata, anche se i Lakers indossano la divisa nera dedicata proprio a Kobe – divisa che negli scorsi Playoff ha vissuto una cavalcata imbattuta fino a gara 5 delle Finals con gli Heat, a dimostrazione che lo sport non lavora su copioni già scritti, e del resto l’eredità di Kobe, come quella di ogni altro campione, è forgiata tanto dalle vittorie quanto dalle sconfitte.

Le due sillabe gridate al mondo da Davis raccontano chi sia, come persona, più di molte interviste. Raccontano la sincera devozione che ha per il gioco, e spiegano che l’eleganza un po’ distaccata con cui sta in campo non è una manifestazione di altezzosità, ma è il frutto di innumerevoli ore passate a cesellare ogni movimento imitando i migliori, finché la perfezione tecnica non è diventata naturalezza. Racconta molto anche delle sue radici, perché nella grazia agonistica di Anthony Davis c’è molto della sua Chicago, orgogliosa, appassionata, ma anche sobria, conscia delle proprie cicatrici. Second City è uno dei numerosi soprannomi della città; per alcune fonti dipenderebbe dal fatto che Chicago è stata per molti anni la seconda area metropolitana più grande degli Stati Uniti (e ci vuole un tipo di orgoglio particolare, raffinato, per eleggere a proprio prestanome un secondo posto), per altre nascerebbe dall’incendio del 1871, dopo il quale la città perdette circa un terzo della sua estensione e dovette essere riedificata (e c’è una speciale fierezza in chi è capace di costruire grattacieli sopra vecchie ceneri).

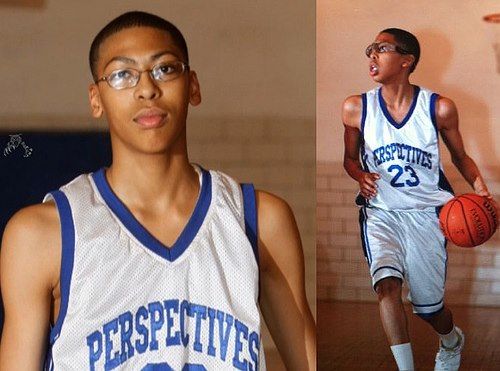

Anche la Second Presbyterian Church è stata ricostruita dopo quell’incendio, con grandi sforzi per restaurare le vetrate in stile Tiffany e la facciata gotica. Chissà se, nel silenzio e negli spalti vuoti della bolla di Orlando, ad Anthony Davis è mai sembrato di rivedere il campetto della chiesa, quello dove si allenava la sua scuola superiore, perché la Perspectives Charter School non aveva una palestra privata. Siamo nel South Side di Chicago, 93% di popolazione afroamericana, gentrificazione alle stelle e un tasso di criminalità che, nonostante la zona sia oggi abitata anche dalla middle class, si mantiene alto. Davis cresce a Englewood, uno dei neighborhood peggiori: potrebbe scegliere scuole più vicine a casa e con un programma cestistico più ambizioso, ma è meglio fare un po’ di strada in più e allontanarsi dalle aree pericolose; tagliare il South Side con una bisettrice, isolato dopo isolato.

L’origine del vantaggio tecnico che Davis ha sui pariruolo NBA, ben evidente dalla pulizia dei suoi fondamentali, nasce proprio in quegli anni: nel giro di poco tempo Davis passa da guardia di 180 centimetri a big man di oltre due metri, leggero come un fuscello ma al tempo stesso potente, che tuttavia continua a fare la guardia perché, semplicemente, il roster della Perspectives Charter School non aveva niente di meglio in quel ruolo. Forse è qui che nasce anche quel suo atteggiamento all’apparenza distaccato, in campo. I suoi compagni di squadra erano tutti ragazzi che giocavano a basket per passatempo, e lui stava diventando il miglior giocatore della nazione nella sua fascia d’età. Da un lato la vita scolastica insegnava a Davis a restare con i piedi per terra (in classe lo chiamavano ancora Fatman, come quando da bambino era grassottello), ma dall’altro doveva farlo sentire un alieno. “Spesso iniziavamo la stagione con 16 ragazzi” racconta il suo coach dell’epoca, Cortez Hale, “e finivamo con quattro. Nel giro di un’estate, dopo che Anthony si era messo in mostra nei tornei AAU, ci eravamo ritrovati a giocare insieme al prospetto numero uno del paese. Era un’occasione unica nella vita, ma non eravamo pronti alla popolarità che ci avrebbe dato”.

Come quando le telecamere della ESPN, il 16 dicembre 2010, arrivarono all’Illinois Institute of Technology, dove la squadra si trasferiva per il campionato, per trasmettere in diretta la partita di quel gruppo coeso ma male assortito contro la Whitney Young, una delle scuole più quotate di Chicago, in cui militava tra gli altri Jahlil Okafor. La squadra di Davis perse, e gli capitava spesso, anche con margini importanti: le corazzate del circuito cittadino di Chicago erano semplicemente di un’altra categoria, fitte di stelline reclutate dai vivai più promettenti della città. Eppure il talento più brillante era nato proprio lì, fra il cemento di Englewood e gli isolati piccolo borghesi del South Side. Allo sbocciare del suo potenziale, Davis aveva meditato insieme alla famiglia di trasferirsi in una scuola di più alto calibro, come la Simeon, per ottenere più visibilità in vista di una borsa di studio al college, ma infine aveva scelto di restare alla Perspectives e accettare la sfida senza cercare scorciatoie. Le proposte dei college di Division I, tra cui Kentucky, non tardarono ad arrivare. Per Davis era tempo di lasciare Chicago, ma pochi anni dopo avrebbe donato un campo all’aperto alla sua alma mater, in attesa di costruirle una palestra vera e propria.

Si tende a pensare che, per un prospetto corteggiato dai college migliori d’America con un destino da one&done pressoché assicurato, una volta usciti dal neighborhood la strada sia tutta in discesa, ma in quell’unico anno di college le quotazioni possono impennarsi o cadere in picchiata, e ci sono sfide tecniche e umane da superare – spesso, per ragazzi che non possiedono ancora gli strumenti per farlo. A Kentucky, per esempio, coach Calipari non sa che farsene di una guardia di 2 metri e 8 che gioca splendidamente ma è abituato a perdere, vuole un lungo che non si faccia portare al guinzaglio dai più muscolosi atleti NCAA e che impari in fretta il sapore della vittoria. Passano pochi, intensi mesi ed è già chiaro a tutti che Anthony Davis sarà la prima scelta al prossimo Draft NBA. Sta in campo come un professionista navigato, segno che nella sua testa e nei suoi sogni ha già giocato molte più ore di basket, e di livello ben più alto, di quelle realmente trascorse sul campo della Perspectives, totalmente a proprio agio contro avversari e con compagni di prima fascia. Il suo corpo, ancora esile, non è ancora all’altezza del basket ideale che Davis ha in mente, e per compensare lo scarso chilotaggio sviluppa un tempismo e un senso della posizione che lo rendono difensore e rim protector senza pari: batte un record dietro l’altro, tra cui quello per il maggior numero di stoppate in una stagione da freshman, con 186 (di cui sei nella finale della March Madness). Mesi intensi che si concluderanno con la vittoria del titolo NCAA, un cammino quasi immacolato, con la pressione dei favoriti sulle spalle.

Nei primi anni NBA Davis accrescerà rapidamente il proprio status fino a diventare unico punto di riferimento dei New Orleans Hornets (a partire dal suo anno da sophomore, Pelicans), guadagnandosi anche la licenza di uscire dal pitturato e tornare a mostrare le sue doti di guardia, sul perimetro e dal midrange. L’identikit del giocatore, però, è già cristallino. Se molti dei big man contemporanei vengono definiti “unicorni” – il che è già un paradosso, perché dovrebbero essere rari – Davis somiglia più all’ultima diramazione dei Duncan e dei Garnett che avevano messo a ferro a fuoco il primo decennio del Duemila. Lo si nota non soltanto dalla versatilità tecnica e dall’enfasi sulla difesa, ma anche dai gusti che traspaiono dalle scelte in campo. Ama giocare da 4 con una sponda di peso sotto canestro, operare a ritmi lenti dal post-basso o dal midrange, correre a canestro sul pick ‘n roll anziché aprirsi in punta per il tiro, oppure fronteggiare la difesa dall’arco, dalla stessa posizione a metà strada verso l’angolo da cui scaglierà quel tiro sulla sirena contro i Nuggets. Come Duncan, appare anche impacciato e svagato fuori dal campo o nei suoi dintorni, poco espansivo, per nulla istrionico, come se disinteressato a tutto ciò che non fosse la partita; uno che ha santificato la sua devozione alla pallacanestro. C’è anche un’altra differenza. Se gli unicorni hanno talmente tante opzioni nel repertorio da complicare il lavoro a chi deve trovare soluzioni concrete per massimizzarne l’efficacia, e la loro incostanza rischia di diventare fragilità, Davis non teme di essere brutto ma vincente, all’occorrenza. E la sua fragilità è solo una questione fisica, colpa di quel corpo che si rafforza lentamente, mentre il ruolo in campo e la posta in gioco richiedono a Davis di buttarsi su ogni pallone e non sottrarsi a nessuno scontro nel pitturato. Mentre guadagna la sua prima convocazione all’All Star Game (2014) e i suoi primi Playoff (2015), si ritrova a saltare una dozzina di partite ogni stagione per problemi a spalle e caviglie, brutta miscela fra i continui impatti sulla carrozzeria e la mancanza di paraurti degni di tal nome, che diventano poi fastidi cronici. A un occhio disattento le continue assenze di Davis potrebbero sembrare frutto di pigrizia, di un atteggiamento soft, mentre invece è l’opposto: dipendono dal fatto che non si risparmia mai in campo. Per questo, mentre le sue spalle infine crescono – seppur protette da strati di fasciature, cresce anche la frustrazione. Perché si trova a dover ricostruire un Anthony Davis nuovo sulle ceneri degli infortuni, e non è affatto facile.

C’è un’ottima annata, prima del divorzio con i Pelicans, dove lui e Demarcus Cousins sembrano due grattacieli appena riedificati su uno skyline appiattito da un incendio. C’è il primo grande risultato, la qualificazione inaspettata al secondo turno dei Playoff superando per 4-0 i favoriti Trail Blazers, e poi la soddisfazione di una gara 3 strappata agli imbattibili Golden State Warriors per evitare lo sweep. Ma Cousins intanto è uscito di scena con il primo di una serie di gravi infortuni che non gli daranno più pace, e l’anno successivo dei Pelicans prende una piega diversa. Se al liceo la sconfitta era l’esito più probabile, ora Davis si è abituato ben volentieri alla vittoria: il titolo NCAA con Kentucky, e poi una medaglia d’oro olimpica e un campionato del mondo FIBA, pedina insostituibile nel pitturato per Team USA, un gruppo che ne esaltava l’innata competitività, e lui si rivelava eccezionalmente versatile anche sugli ostici campi internazionali dove più di un lungo NBA ha fallito nell’adattarsi. Manca solo l’anello NBA per chiudere il filotto, e sarebbe il primo giocatore di sempre a riuscire in questo particolarissimo Grande Slam, ma New Orleans sembra lontana molte miglia dalla meta. Il corteggiamento dei Lakers lo ha trovato con un piede già fuori dalla porta, per quanto il carattere di Davis si sposasse alla perfezione con lo stile laid back della Louisiana, e per quanto fosse debitamente grato ai Pelicans per averlo messo al centro del proprio progetto, primo nome storico di una franchigia neonata.

C’è un discorso molto più ampio da considerare sulla ring culture, sulla legittimità (morale prima che regolamentare) di esporsi pubblicamente con richieste di trade più o meno velate, su un concetto di competitività che si è certamente rinnovato e va rielaborato – senza nostalgia posticcia ma senza nemmeno tapparsi il naso per non sentire il puzzo, sulla discrepanza tra mercati primari e secondari e su cosa questo comporta per gli aspetti cestistici della NBA, sull’eventuale differenza di valore fra anelli vinti in un modo o in un altro. Il recente trasferimento di James Harden ai Nets è un altro caso da inserire nel dossier, come anche, all’opposto, il congelamento di Andre Drummond operato dai Cavs in attesa di una trade, con le acute critiche mosse da Draymond Green. Ma sono questioni dei massimi sistemi; a livello microscopico, Anthony Davis arriva ai Lakers per portare avanti il suo percorso con la stessa naturalezza con cui l’aveva avviato, ed è un matrimonio fortunato, con LeBron James a fare da officiante.

Secondo alcuni, forse gli stessi che anziché guardare il dolce rilascio del pallone pensavano alla difesa dei Nuggets, Davis ha preso una strada facile, e da lì è un attimo a interpretare tutto in chiave softness, come mostrano le polemiche di tifosi e analisti impazienti che hanno accompagnato la sua prima stagione ai Lakers. Una star capricciosa che rifiuta l’evoluzione moderna del gioco e si impunta per giocare da 4 anziché da 5, e che si accontenta dei tiri dal midrange anche se, statistiche avanzate alla mano, tirando sempre nel pitturato sarebbe più efficace. Ma gli scorsi playoff dovrebbero aver dimostrato che le statistiche avanzate, per quanto utilissimo supporto, non siano il modo migliore per inquadrare Anthony Davis, che possiede un cuore old school e negli anni alla Perspectives Charter School, dove i compagni erano di un livello talmente inferiore al suo che sembravano giocare un altro sport, ha imparato l’imprescindibilità del ragionare di squadra, con cinque teste anziché una. Vincere nel lungo termine è diverso dal vincere una partita, significa anche appassionarsi a quello che si fa, lasciare qualcosa al gusto estetico – magari, nel suo caso, per riconnettersi al suo passato di guardia e alla scintilla dell’amore per il gioco – per riguadagnarla più avanti in termini di efficacia, gestire un capitale umano, prima che tecnico, che è composto dai LeBron e dai Davis ma anche dai Dellavedova e dai Caruso, per citare due compagni di basso profilo che con James – il quale, come coach Vogel, questo concetto deve averlo assimilato molto bene – hanno condiviso vittorie.

Che l’anello sia arrivato al primo tentativo, con il peso del pronostico sulle spalle ed ergendosi a uomo chiave della squadra, chiudendo già a ventisette anni quel Grande Slam di trionfi internazionali, testimonia il pedigree di un agonista eccezionale; ma la tempestività del successo è un fatto secondario, nei termini della legacy di Anthony Davis, che sarà verosimilmente ricca di altre memorie da Hall of Fame. Se James è a Los Angeles per chiudere la carriera – anche se è un gran bel chiudere – Davis è lì per cominciarla davvero, per giocare il basket che conta, per correre il rischio di grandi disfatte o grandi vittorie, per costruirsi un’eredità in una delle due franchigie più titolate d’America: è lì per restare, quando LeBron si sarà ritirato, tirare su una seconda città intorno a sé; e questa non è affatto una strada facile.