È il 17 marzo 2016. Alla Wells Fargo Arena di Des Moines, in Iowa, è di scena la prima giornata del torneo nazionale NCAA, South regional. La testa di serie numero 1 sono i Kansas Jayhawks di Bill Self, candidati a un viaggio verso le Final Four. L’avversaria è di quelle che non sei abituato a vedere tra le invitate al grande ballo: i Governors di Austin Peay, modesta università privata del Tennessee rurale, catapultati nella March Madness dopo una vittoria da assoluti sfavoriti nel torneo di Conference. Si tratta appena della loro settima apparizione nel tabellone principale; tenetevi da parte il nome, per sfoggiarlo con gli amici il prossimo marzo.

I Governors sono arrembanti. In panchina siede lo storico coach Dave Loos, fedele alla causa da oltre quindici anni. Ai suoi ordini il massiccio Chris Horton, oggi in Ungheria, e la guardia da 20 punti a partita Josh Robinson. Ma non è della partita che vogliamo parlare; quella fu una Caporetto, 105 a 79 per i Jayhawks. Con poche emozioni sul campo, l’attenzione si sposta sugli spalti. Al seguito della squadra c’è una masnada di tifosi pitturati di rosso che non smette un attimo di cantare. Com’è che fa il loro coro? Si strabuzzano gli occhi e si tendono le orecchie. “Let’s go Peay!” – semplice, soltanto che la pronuncia è la stessa di pee. Ah, ma c’è anche la versione estesa: “Fly is open, let’s go Peay!” Letteralmente: la patta è aperta, andiamo a pisciare. Sembra uno di quei motti goliardici che ti affibbiano gli avversari, ma i tifosi dei Governors sono i primi a insistere sul doppio senso. Di più, ne sono orgogliosi, come spiegherà il senior Khalil Davis alla stampa incuriosita. È la loro forza e la loro storia.

Mentre i Governors raccolgono cilindri, baffoni e magliette rosse per fare ritorno a Clarksville, Tennessee, noi facciamo le nostre ricerche.

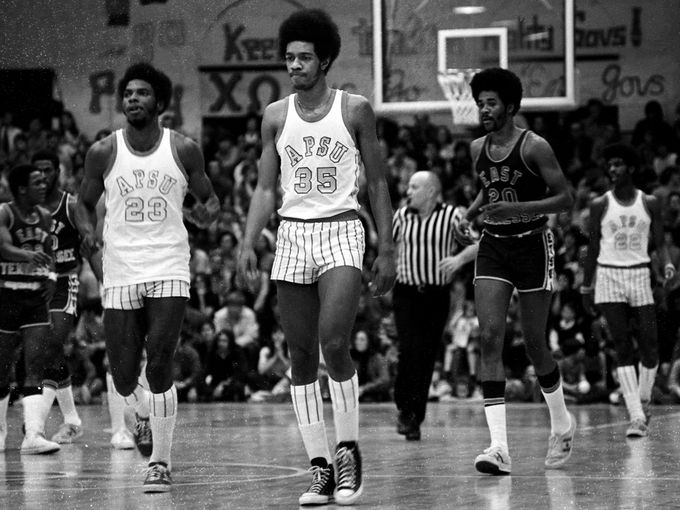

Ora, Austin Peay è famosa per due motivi, non collegati fra loro. Il primo lo trascureremmo volentieri: il suddetto governatore, prestanome dell’università, firmò nel 1925 la legge contro l’insegnamento dell’evoluzionismo nelle scuole. Il secondo è che, circa cinquant’anni più tardi, James Williams lasciò i playground di Brooklyn per frequentare il college in Tennessee. Il suo nome da strada era Fly, che non significa né “mosca” né tantomeno la zip dei pantaloni: è un atteggiamento, la maniera più appariscente di essere cool. Secondo alcuni lo prese in prestito da Superfly, album di Curtis Mayfield che è una pietra miliare nella musica soul e nella coscienza politica afro-americana, ma James Williams insiste ad attribuirsi il primato cronologico. In un modo o nell’altro, il coro per i tifosi era servito. “Fly is open, let’s go Peay!” Non che Williams si trovasse spesso open, libero da marcature: era il sorvegliato speciale di ogni difesa. Nonostante questo, tra 1973 e 1974 sfiorò i trenta punti di media con un paio di puntate sopra quota 50, conducendo i Governors a due apparizioni consecutive nel torneo NCAA. I tifosi avevano di che cantare, tanto che i seggiolini del modesto palazzetto – The little red barn, come lo chiamavano – non bastavano a contenerli. Nel ’75 Williams se n’era già andato, in cerca di una carriera da professionista, ma l’amministrazione costruì il Dunn Center: ospita tutt’oggi le partite di Austin Peay insieme a oltre settemila spettatori e la maglia numero 35 appesa al soffitto, ritirata in nome di Fly.

Su un campo da basket, è questa l’eredità più grande che James Williams ha lasciato. L’esperienza in ABA fu breve e infruttuosa, appena nove punti a partita, e si concluse quando la lega si fuse con l’NBA. Nemmeno una comparsata in Israele servì a risollevare le quotazioni di un giocatore palesemente inadatto al basket organizzato, alla convivenza con giocatori più abili dei dilettanti che gli passavano il pallone a Austin Peay. Il suo habitat naturale erano i campetti da strada.

“Flamboyant”, amava definirsi. Eclatante, appariscente, persino un po’ kitsch. Se vi piacciono gli outfit sbarazzini di Russell Westbrook, andrete in brodo di giuggiole alla vista dei pellicciotti con cui Fly andava in giro per il neighborhood, accompagnati da cappelli piumati, cinturoni in bella vista e bigiotteria assortita. Erano gli anni ’70, dopotutto. Tutta roba di valore, perché a Fly non mancavano né i soldi né le amicizie influenti. Di quelle della peggior specie. Spacciatori, ricettatori, piccoli e medi criminali, non si faceva mancare niente. Normale amministrazione per uno born and raised a Brownsville, quartiere tra i più violenti della Grande Mela: qualche anno dopo dette i natali, per dirne uno, a Mike Tyson. Anche in quanto a ride Fly Williams non se la cavava male. Si racconta che una volta si presentò alla partita a bordo di una Rolls Royce dorata, una Silver Cloud del ’58 per la precisione, lasciandola in mezzo alla strada. Quando i poliziotti lo richiamarono, lui era già entrato in campo. “You park it!”, berciò Fly, lanciandogli le chiavi. Pare che i poliziotti gli parcheggiarono davvero la macchina.

Il suo stile in campo era una diretta emanazione del proprio ego. Amava la giocata bella, prima ancora che quella efficace; con doti fisiche fuori dal comune e un palleggio ubriacante non era raro che strappasse un grido di ammirazione al pubblico. Certo, aveva bisogno di avere la palla in mano. In sintesi, non la passava mai. Una volta, a metà partita di un Pro-Am All Star Game, cambiò squadra perché sosteneva che i compagni non lo servissero a sufficienza. Ne aveva già messi 45; nel secondo tempo ne segnò 55. O ancora, i 400 punti che accumulò nell’arco di una giornata spostandosi su quattro playground diversi. Il suo preferito era The Hole, a due passi da casa, ma frequentava anche santuari del gioco come Rucker Park e Foster Park. Si costruì una reputazione degna di Connie Hawkins, Pee Wee Kirkland, Joe Hammond, Julius Erving, Earl “The Goat” Manigault, World B. Free – che come lui veniva da Brownsville; una reputazione che portò il suo nome, nonostante gli anni di inattività, sulle pagine di “Heaven is a playground”, uno dei libri sportivi più influenti di sempre. Probabilmente oggi avremmo tutti un ricordo più netto di Fly Williams se Michael Jordan non si fosse tirato indietro nelle ultime fasi di produzione del film omonimo, datato 1991, lasciandoci una poco memorabile pellicola con protagonista Bo Kimble.

Ma in quegli anni, più che in parabola discendente, si può dire che la storia di Fly Williams fosse già sprofondata sottoterra. “Drugs, guns and other nonsense”, così Fly definì le proprie occupazioni nella zona grigia in cui si rifugiò dopo l’addio al basket professionistico. Continuava a cimentarsi sui playground della east coast, con la stessa classe e la stessa boria di un tempo. Di passaggio presso la Baker League di Philadelphia prese di petto l’idolo locale Earl Monroe. Gli segnò trenta punti in faccia nel primo tempo, e tra un canestro e l’altro lo tormentava col trash talking. Nella ripresa non mosse la retina nemmeno una volta, e Black Jesus rimontò a quota 40. Le droghe stavano rosicchiando il corpo di Fly un po’ per volta, fino a trasformarlo in uno scheletro di 50 chili. Passò diversi mesi al fresco, nel poco raccomandabile carcere di Attica, e riacquistata la libertà tornò subito ai vecchi santi – e ai vecchi demoni.

Per una lite scoppiata proprio sul campo da basket – spoiler: c’erano di mezzo soldi e droga – finì con un polmone spappolato da un colpo di fucile. Credeva di essere morto. I medici lo riportarono in vita. Era il 1987 quando Fly disse: “ho commesso molti sbagli, ma non li ripeterò più”. Trovò persino un lavoro onesto, di tanto in tanto si faceva vedere al Dunn Center per cantare “let’s go Peay” insieme ai tifosi dei Governors. Tutti i presupposti per una bella storia di redenzione, in pieno stile americano, ma a volte non va come nei film. Qualche mese fa, 20 anni dopo la sparatoria che gli costò metà del fiato che aveva in corpo, il nome di Fly Williams torna sui titoli dei giornali. Non c’è di mezzo nessuna vittoria dei Governors, nessuna retrospettiva su quel coro che fa ridere gli avversari. Siamo tra le pagine di cronaca. Williams è finito in carcere, accusato di guidare un commercio di eroina da milioni di dollari. La base è a Brownsville: a due passi da dove era nato, a un tiro di schioppo da The Hole. Lì stanno di casa i suoi demoni. Quei due anni da eroe a Clarksville, Tennessee, forse furono gli unici in cui non se li portò dietro.