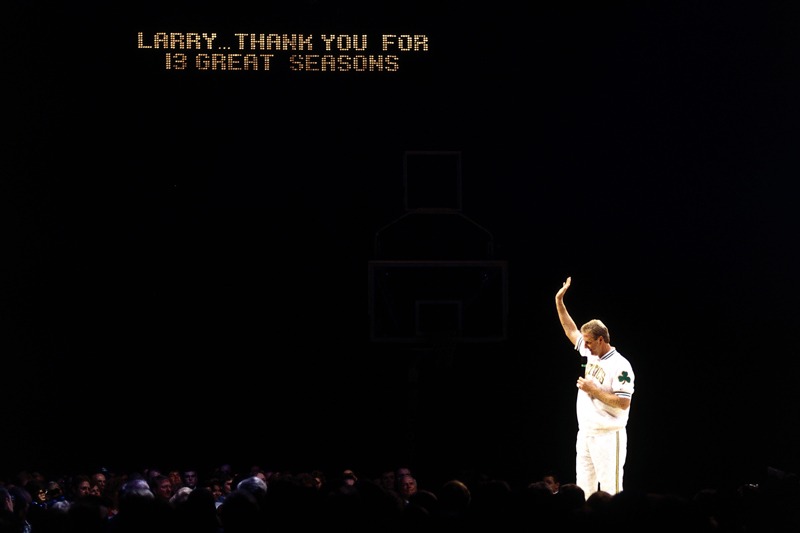

Disegno di Larry Bird in copertina a cura di Albert Johnson

Articolo a cura di Davide Romeo

Lo spogliatoio dei Boston Celtics era bianchissimo e vuoto, esattamente in quest’ordine, fatta eccezione per un moscone nerissimo che ronzava pigramente per la stanza.

Quel grosso insetto era l’unica stonatura nella stanza, che altrimenti si sarebbe potuta dire quasi armoniosa nel suo immobile candore, quasi un santuario alle figure mitologiche che negli anni l’avevano frequentata: Bill Russell, John Havlicek, Red Auerbach.

Si posò vicino al grosso orologio posto sopra la porta, probabilmente compiaciuto di essere sovrano di quel luogo reverendo. Dopo pochi istanti fu però costretto a decollare nuovamente: la porta sotto di lui si era spalancata e una delle figure mitologiche era appena entrata a riprendere possesso del santuario.

Nello specifico, una figura che, a sentire questa descrizione dello spogliatoio dove regnava da dieci anni, avrebbe rivolto a chi l’avesse pronunciata epiteti ben poco mitologici.

Larry Joe Bird aveva la chioma meno folta e meno bionda rispetto a qualche anno prima, delle zampe di gallina un po’ più evidenti, una pappagorgia un po’ più prominente, ma non riteneva si potesse dire che aveva un viso invecchiato.

Come poteva essere invecchiato un viso che giovane non era mai stato? Era sempre sembrato più grande della sua età. Ma non in quella maniera che ti fa ammirare dalle compagne di scuola, più in quella che induce le mamme a scambiarti per un bidello.

Indossava un completo di tuta bianco, in piena tinta con l’ambiente in cui si trovava, fatta eccezione per la scritta CELTICS lungo la gamba destra e sul retro della giacca.

Aveva con sé un borsone –anch’esso bianco, alla faccia del politically correct– che lanciò con malagrazia su una panchina, imprecando per il movimento brusco che aveva fatto fare alla schiena.

Ecco, il sintomo principale dell’invecchiamento di Larry era proprio quella maledetta schiena. Era arrivato presto in spogliatoio appunto per poter fare i soliti massaggi con il fedele fisioterapista Dan Dyrek, che in quel momento della sua vita gli erano più necessari – lo avrebbe potuto ammettere candidamente – di una sana prima colazione o di un rapporto sessuale ogni settimana. Con buona pace di sua moglie Dinah.

Arrancò verso il lettino fisioterapico che si trovava sul lato opposto della stanza, e vi si sdraiò con un gemito, senza neanche togliersi la felpa. Gli era sempre piaciuta quella giacchetta, al punto tale che anni prima, alla sua prima gara da tre punti dell’All Star Weekend l’aveva tenuta su durante i primi due turni. Alcuni l’avevano interpretato come un gesto di spacconeria, altri come un giochetto psicologico: la verità era che semplicemente la trovava molto comoda.

Chiaro, poi i gesti di spacconeria e i giochetti psicologici non erano mancati.

Un sorriso obliquo gli increspò il volto: ricordava di essere entrato nello spogliatoio e di essersi trovato davanti Leon Wood, un timoroso sophomore dei Sixers: in pratica, la sua vittima ideale.

Gli aveva rifilato una pacca sulla spalla e chiesto come mai avesse cambiato la meccanica di tiro ultimamente, godendosi l’espressione di confusione mista a panico sul volto del giovane che iniziava a domandarsi se avesse davvero cambiato qualche movimento di recente.

In un colpo solo aveva torturato una matricola (o quasi) e eliminato psicologicamente un avversario pericoloso, perché Wood non era affatto male come tiratore. Chissà che fine aveva fatto, si domandò Larry. L’anno precedente aveva sentito dire che giocasse in Italia o Spagna, ma non era abbastanza interessato da approfondire.

Il leggero ronzio delle luci al neon, a cui si fa caso solo se si poggia lo sguardo su di esse, e il pesante ticchettio dell’orologio, che ricordava quelli che si trovano spesso nelle aule scolastiche, erano le unici fonti di rumore nella stanza.

Il moscone era fuggito sopra un armadietto, forse intuendo istintivamente che rompere i coglioni a Bird non era la migliore delle idee.

Larry notò che aveva fatto ancora più presto del solito, e Dan non sarebbe arrivato prima di venti minuti. Anche mezz’ora.

Dopo qualche attimo di briefing con sé stesso, decise di non muoversi dal lettino: era ostaggio della schiena, e sentiva che c’erano già delle fitte in agguato, pronte a pugnalarlo qualora si fosse mosso.

Aveva fatto diverse cazzate nella vita.

Una volta aveva divorato quaranta chili di gelato e sette torte nuziali in due settimane e non se ne pentiva. Cazzo, sono buonissime le torte nuziali.

Aveva sposato una donna che non amava e concepito una figlia con lei, in quel periodo di merda in cui aveva mollato il college ed era tornato a French Lick, e si pentiva moltissimo di aver gestito di merda quella situazione.

A ventotto anni, per motivi che faticava a chiarire, si era fatto crescere i baffi.

In quel momento, però, rimpiangeva più di tutte quel pomeriggio dell’estate del 1985 in cui decise di non aver bisogno di chiamare il muratore –“200 dollari? Che si fotta”– e che poteva benissimo lastricare da solo il vialetto di casa di sua mamma.

Sei ore di spalate di ghiaia dopo, era sdraiato sull’erba della collinetta ad imprecare contro Dio, l’uomo, il trofeo di MVP, i Los Angeles Lakers e qualunque altra cosa gli venisse in mente, senza più la possibilità di muoversi: si era disallineato la colonna vertebrale.

Ridacchiò al pensiero degli sguardi attoniti di K.C. Jones e Jan Volk quando gli aveva raccontato cosa era successo: d’altronde, quando mai si era visto un MVP della regular season, futuro Hall of Famer, che spianava il vialetto di casa?

Per lui l’etica del lavoro era stata una necessità, prima ancora che uno stile di vita.

La sua casa d’infanzia a French Lick era su una piccola collina all’incrocio tra la Washington e la Jefferson Street, a breve distanza dalla ferrovia. Il riscaldamento andava grazie ad una caldaia a carbone con la simpaticissima tendenza a rompersi quando faceva più freddo.

Suo padre, Joe, un veterano della guerra di Corea, faceva il muratore.

Non certo uno di quelli che si faceva pagare 200 dollari come lo stronzo che doveva lastricargli il vialetto, piuttosto quelli che ogni tanto, per qualche settimana, lo stipendio non lo ricevevano proprio.

Solitamente erano quelli i periodi in cui affiorava la sua poco simpatica tendenza a far tardi dal bar e a bere qualche bicchiere di troppo. Però non aveva mai alzato un dito su di lui, o su uno dei suoi fratelli: al contrario, spesso lo portava a pescare e gli aveva montato il canestro sulla porta del garage.

Era un uomo buono, ma sconfitto dalla vita.

Un pensiero lo colpì: che il suo subconscio avesse rifiutato di pagare –profumatamente– un’altra persona per lavorare sul vialetto per rispetto nei confronti di suo padre? Giunse alla conclusione che poteva essere uno dei fattori determinanti nella scelta, oltre al fatto che quel tizio gli stava sul cazzo.

Gli era stato chiaro fin da subito che senza duro lavoro non sarebbe mai sfuggito alla condizione di povertà che opprimeva la sua famiglia, e al cui ricordo sentiva chiudersi la bocca dello stomaco. Una sensazione di ansia spesso provata negli anni della sua infanzia e che non lo abbandonava mai, nemmeno quando lo spedivano dalla nonna, a West Baden.

Ne aveva parlato a Magic una volta, che pur non avendo sofferto le sue stesse ristrettezze economiche era figlio di onesti lavoratori. Il padre era operaio alla General Motors, la madre… forse faceva la bidella? Non ricordava.

Ricordava però i duecento tiri prima di andare a scuola, il fischio del treno delle 7:27 che segnalava che era l’ora di andarsi a preparare, il quadernetto in cui appuntava le percentuali, sua madre che lo salutava dal vialetto –che sia sempre dannato– per andare a lavorare alla tavola calda giù in centro. Era un rituale vero e proprio.

Ma se i tiri erano duro lavoro con finalità “a lungo termine”, non mancava certo un suo contributo pratico per aiutare la famiglia ad arrivare a fine mese. Spesso andava anche lui in centro con sua madre e faceva il cameriere alla tavola calda, o puliva il pavimento nel negozio adiacente. Il proprietario gli pagava qualche dollaro e gli permetteva di riempire un piccolo sacchetto marrone con tutto il cibo che poteva contenere. Ovviamente lo riempiva di pacchi di patatine, che faceva scoppiare per far uscire l’aria e occupare meno spazio possibile, con l’acquolina in bocca.

Se qualcuno fosse arrivato lì in una di quelle mattine gelide, o nelle sere in cui tornava a casa carico di patatine, a raccontargli come sarebbe stata la sua futura vita e carriera –tre anelli, tre titoli di MVP, dodici All Star Game disputati, 40 chili di gelato in due settimane– probabilmente gli avrebbe risposto che se la meritava tutta, cazzo.

Se invece qualcuno gliene avesse parlato qualche anno dopo, quando aveva mollato il college ed era tornato in paese, a fare lo spazzino e a ingravidare e sposare ragazze che non amava, probabilmente gli avrebbe risposto di non rompergli i coglioni.

Mancavano i soldi, mancava la voglia, i compagni erano dei coglioni.

Non aiutò certo che, qualche tempo prima, proprio quando si iniziava a parlare del suo talento in campo, i suoi divorziarono.

Suo padre non riusciva a pagare gli alimenti.

Gli raccontarono che una sera telefonò a sua madre, le disse che non ci sarebbe più stato bisogno di preoccuparsi della situazione attuale, chiuse la comunicazione e si sparò.

Aveva un’assicurazione sulla vita.

Voleva bene a suo padre, tantissimo, e per questo si incazzò moltissimo. Perché aveva mollato sulla vita, sulla sua famiglia. Su di lui.

Accecato dalla rabbia, non si era accorto nemmeno che tornando in paese e mollando il college -e la pallacanestro- stava mollando sulla vita anche lui, anche se in maniera meno drastica.

Serrò le labbra, travolto da quei ricordi poco piacevoli.

Era stato molto fortunato che Bob Hodges avesse insistito tanto per portarlo a Indiana State, che gli avesse restituito la vita che per un pelo non si era negato da sé.

A onor del vero, da allora non aveva mollato quasi mai. Aveva sempre dato il cento per cento, in ogni partita disputata, anche a costo di sottoporre il suo corpo a sforzi straordinari.

Si trovò a guardare con insistenza all’orologio: quello stronzo di Dan avrebbe anche potuto arrivare dieci minuti in anticipo, per una volta, così da sbloccargli la schiena del cazzo e permettergli di correre i suoi due km prima che iniziassero ad arrivare compagni ed avversari.

Oltre all’etica del lavoro, infatti, si era portato dietro tanti piccoli rituali al limite della compulsività ossessiva.

Si fotta Dan, pensò, avrebbe iniziato da solo.

Alzò lentamente le gambe, tendendole parallele, cercando di stiracchiare un po’ la schiena. Quella, infastidita dall’iniziativa, si produsse in una sinfonia di scricchiolii, al quale Larry rispose prontamente con una romanza di imprecazioni.

Aveva ripreso a giocare solo da un paio di partite dopo il suo infortunio di aprile, e odiava ammettere che si sentiva costantemente sfinito.

Non fisicamente, no, non era mai stanco: si trattava di uno sfinimento psicologico.

Era abituato ai dolori, se li portava dietro da sette anni: ma l’abitudine non li rendeva meno lancinanti, meno limitanti in campo e fuori. Aveva timore a compiere certi movimenti, anche basilari, per timore del dolore.

Dopo quest’ultimo infortunio, poi, aveva raggiunto decisamente il career high di fitte.

Durante il suo secondo All Star Game, Artis Gilmore lo aveva preso da parte, complimentandosi per il suo talento. Ma gli aveva lanciato anche un profetico avvertimento: “Non durerai tanto se continui a giocare così forte.”

Sul momento non aveva dato troppo peso alle sue parole.

Figurarsi se stava ad ascoltare uno che era sposato con una ragazza che si chiamava Enola Gay, come il cacciabombardiere, e che passava le estati senza toccare un pallone!

Tuttavia, a più di dieci di anni di distanza, mentre giaceva bloccato su un lettino, a poche ore da gara 6 delle semifinali di Conference, si trovava costretto a dargli ragione.

E fu forse in quel momento che decise di ritirarsi.

Non avrebbe saputo dirlo con certezza, perché non era certo la prima volta che questo pensiero emergeva dagli angoli più oscuri della sua mente, per esservi puntualmente ricacciato.

In quel momento però, per la prima volta, si permise di indulgere nell’idea di tornare ad essere un normale cittadino, libero dagli sforzi che doveva –e voleva– imporsi, dal dolore costante, dalle limitazioni fisiche.

Era ancora in grado di dominare, perché era il fottutissimo Larry Legend, ma il corpo ormai non riusciva più a stargli dietro, e non voleva aspettare di iniziare a far schifo per smettere.

I tifosi lo amavano ancora, ma non cantavano più da tempo “Lar-ry! Lar-ry!” dagli spalti, inneggiando piuttosto –e giustamente– a Reggie Lewis, che li stava trascinando nella serie. Era un segno.

Peraltro il ragazzo era sì discreto, ma non certo al suo livello. Né aveva il potenziale di Len Bias, quello che a suo tempo Larry credeva potesse diventare il suo erede. Almeno finché non si ammazzò di overdose.

Respirò profondamente, cullandosi nel pensiero di appendere le scarpe al chiodo. E magicamente sentì le giunture rilassarsi, i dolori affievolirsi, la schiena quasi fare le fusa docile. Si mise a sedere sul lettino, con una leggerezza che non provava da anni. E capì che forse era la scelta giusta.

In quel momento Dan entrò finalmente nella stanza. I loro sguardi si incontrarono, e siccome lo conosceva da una vita, istintivamente fiutò qualcosa di diverso nell’aria.

“Tutto ok?” gli disse in tono incerto il preparatore.

Larry Bird scese dal materassino, gli andò incontro e gli afferrò il volto tra le mani.

“Mai stato meglio, brutta testa di cazzo” gli disse in tono irriverente, dandogli dei buffetti sulla guancia.

E se lo lasciò alle spalle, stordito e perplesso, allontanandosi dallo spogliatoio e dirigendosi verso l’uscita, per andare a fare la sua corsa prepartita.

Passando nel tunnel sentì che lo speaker aveva già messo la musica di sottofondo per lo shootaround, e riconobbe una vecchia canzone dei Lynyrd Skynrd.

Ridacchiò per come la vita spesso sia ironica, e uscendo dal Boston Garden si ritrovò a canticchiarla.

Bye, bye, baby, it’s been a sweet love

Though this feeling I can’t change

But please don’t take it so badly

Cause Lord knows I’m to blame

Grazie

Wow bellissimo articolo!

Grazie x l’emozione.

Mi sale un nodo alla gola. Sono più di 25 anni che aspetto arrivi uno come lui. Forse non lo vedrò mai. Thanks for the memories

Mitico Larry. Bellissimo articolo!

Splendido.