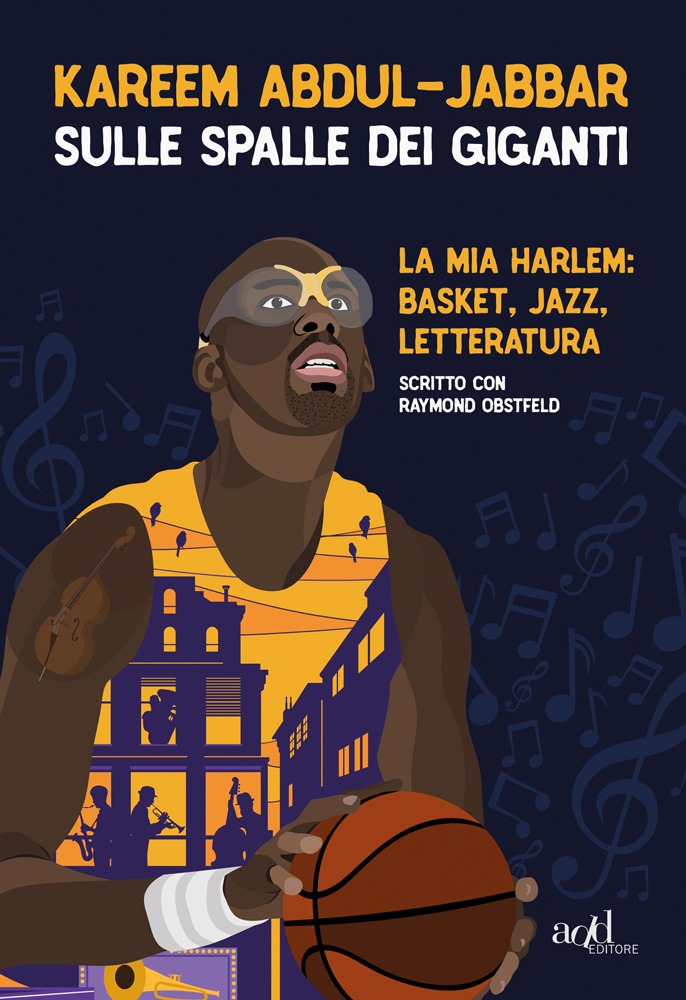

Essere come nani sulle spalle dei giganti. Una metafora che ci aspettiamo di trovare nella mitologia greca, dove nasce, o tra filosofia medievale e scienza con la più popolare citazione di Isaac Newton. Umberto Eco poi ci ha intitolato un intero libro. Ecco; leggerla dalla penna di Kareem Abdul-Jabbar invece fa aggrottare il sopracciglio, perché verrebbe da pensare che uno come lui debba guardare il resto del mondo dall’alto al basso. Per una mera questione fisica, prima di tutto, coi 218 centimetri d’altezza e quell’apertura alare da gabbiano che hanno benedetto la sua carriera NBA. Come agonista e professionista, in secondo luogo: sei anelli vinti, un numero di record tra high school, college e NBA che richiederebbero un articolo intero per essere elencati – ma ne basti uno, il primo posto nella classifica dei marcatori NBA di tutti i tempi, che forse solo LeBron James potrà mettere in pericolo. Come uomo e come sistema di coscienza fondato su valori, in ultima analisi: il rifiuto a unirsi alla nazionale americana per le Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, la conversione all’Islam per riaprire il cerchio sull’identità di un’Africa mercificata e schiavizzata, l’impegno politico e sociale, sempre in direzione egualitaria, che gli ha valso molte antipatie ma anche qualche medaglia al valore. Se persino un individuo del genere considera sé stesso un nano, capace di spingere lo sguardo in avanti solo arrampicandosi su spalle molto più alte delle sue, chi sono allora i veri giganti?

Kareem Abdul-Jabbar li descrive tutti in un libro recentemente pubblicato in Italia. La comunità nera di Harlem composta da artisti, romanzieri e poeti che gli hanno insegnato le sue origini. Il jazz, come lo suonava suo padre. La pallacanestro dei New York Renaissance, o Rens per dirla breve, prima squadra all black a sfidare e battere avversari bianchi in un’epoca in cui le razze (sic!) non potevano mischiarsi sul campo da basket. Ma soprattutto, la storia con la S maiuscola, che per Kareem come per Cicerone è magistra vitae. “Se non fossi stato un giocatore di basket, mi sarebbe piaciuto diventare professore di storia”, racconta ai giornalisti, e ogni volta si stupisce della loro reazione sorpresa. Da un certo punto di vista, la storia è una scala dove noi, i nani di oggi, saremo i giganti per chi verrà dopo. Come scriveva Umberto Eco, “forse nell’ombra già si aggirano giganti, che ancora ignoriamo, pronti a sedere sulle spalle di noi nani”. Eppure, se non si impara la lezione del passato, siamo condannati a ripetere i medesimi errori. L’impegno che Kareem Abdul-Jabbar riversa sulle pagine dei libri che scrive e dei giornali con cui collabora (più volte New York Times bestseller, scrive di cinema per Hollywood Reporter e contribuisce regolarmente a Washington Post, Times e The Guardian) va letto proprio in quest’ottica.

Se è vero che ogni uomo si presenta al mondo con un ruolo e una maschera, già durante la carriera agonistica appariva chiaro che Kareem indossasse quella del mentore, del vecchio saggio, piuttosto che quella del leader. Il suo atteggiamento distaccato, per certi versi supponente, era in realtà dovuto a un carattere introverso e sospettoso: non si prestava agli interrogatori dei giornalisti, non si sdilinquiva con tifosi, non si arruffianava superiori e colleghi. Per questo motivo, una volta appese le sneakers al chiodo e intrapresa l’avventura di allenatore, trovò molte porte chiuse. Magic Johnson, ad esempio, racconta che Kareem gli negò un autografo quando faceva il raccattapalle.

A dispetto del nome che si portava dietro, e che invece le porte dovrebbe farle spalancare, negli anni ’90 Kareem dovette accontentarsi di un posto da head coach nella defunta USBL e di qualche ruolo di supporto. Quando iniziò a lavorare nell’ombra, come consigliere e specialista per i Lakers, ecco che la sua influenza si fece più importante nel formare i giovani big men. Ma la sua voce, intanto, era già diventata una bussola morale per la comunità che orbita intorno alla NBA, e che proprio intorno alla NBA e alle sue vedute progressiste si stringe in questi tempi di sfiducia.

Kareem Abdul-Jabbar non ha mai nascosto per quale parte ritenesse giusto tifare. A proposito di quelle medaglie al valore di cui parlavamo in precedenza, nel 2012 l’allora Segretario di Stato Hillary Clinton lo nominò ambasciatore culturale, mentre qualche anno dopo Barack Obama lo introdusse nel President’s Council on Fitness, Sports and Nutrition. Merita una menzione anche il suo impegno come allenatore volontario nella riserva indiana di Whiteriver, in Arizona, e quell’appello volto a liberare gli atleti collegiali dal giogo del dilettantismo apparso sulla rivista Jacobin, punto di riferimento dei socialisti americani e autentico think tank da cui è emersa, tra gli altri, la neoeletta parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez. Ma Kareem ha dalla sua anche uno spirito critico che è raro trovare, quando tra due opinioni contrastanti la tendenza comune è spingere per innalzare lo spartiacque, e che difende a costo di rappresentare una minoranza di uno, come titola il documentario dedicatogli da HBO nel 2015. Della sua conversione all’Islam ha fatto una questione di fede, non mondana. Mosse critiche severe alle interpretazioni più violente della legge coranica, distaccandosi dalla reputazione negativa dell’Islam che terrorismo e guerre stanno spargendo per i continenti; non era d’accordo, ad esempio, con la protesta estrema di Mahmoud Abdul Rauf, al secolo Chris Jackson, che nel 1996 si inimicò l’intera NBA perché la fede in Allah gli proibiva di mostrare i dovuti rispetti alla bandiera americana.

Kareem però comprende le ragioni di chi oggi muove quella medesima protesta in virtù di altre riflessioni. Cosa fare quando la bandiera di un paese non rappresenta più i valori per i quali viene issata? Le questioni di coerenza, d’altronde, non sfuggono a uno studioso della storia. Quando il 94% dei proprietari bianchi e il 75% degli allenatori bianchi obbligano il 70% dei giocatori neri della NFL a stare in piedi durante l’inno, lui ripensa agli schiavi nei campi di cotone che cantavano per sostenersi l’un l’altro e accontentare i padroni. Per questo ha offerto un appoggio compassionevole alle critiche piovute su Colin Kaepernick e colleghi, e per questo ha firmato una lettera aperta rivolta ai proprietari delle franchigie NFL sul Guardian.

La scrittura di Kareem Abdul-Jabbar in “Sulle spalle dei giganti” ha i connotati del memoir ma nasconde un senso più profondo: mettere su carta i ricordi prima che sia troppo tardi – per chi lotta da anni contro la leucemia dev’essere un pensiero urgente – e rendere giustizia al passato perché i suoi esempi gloriosi possano proliferare nel futuro. Quei giganti insomma, ci dice Kareem, sono ancora lì se si sanno cercare: chiunque si può arrampicare sulle loro spalle.

Il primo, dicevamo, è Harlem. Un “bazar in technicolor” che tra anni ’20 e ’30 era diventata la Mecca dei neri americani, autentico centro di gravità per la diaspora africana. La Harlem Renaissance fu un’esplosione di cultura in tutte le sue forme. La poesia di Paul Laurence Dunbar, Claude McKay e Langston Hughes (coach John Wooden recitava a memoria i suoi passi), i romanzi di Zora Neale Hurston, gli spettacoli dell’Apollo Theater, l’attivismo politico della National Urban League, le riviste come Fire!! e Crisis, e soprattutto la musica. Jazz e blues avevano seguito i neri nella Grande Migrazione, dal sud fino alle grandi città del nord e del Midwest. Quella musica di braccianti e mezzadri era diventata la musica di intellettuali modernissimi, di artisti che si reinventavano ogni giorno. Jazz e blues erano il ritmo in cui una comunità, ferita e diversificata in sfumature ben più profonde del colore della pelle, riconosceva se stessa. Probabilmente, sostiene Kareem, è perché “la musica è la perfezione nell’imperfezione. Ci fa sentire meglio, e ci rende migliori allo stesso tempo”. Il jazz, in particolare, è una musica che parla di liberazione. “Dev’essere la colonna sonora del progresso sociale”. Il padre di Kareem, Ferdinand Lewis Alcindor Sr., discendeva da una famiglia che arrivò a Brooklyn passando da Trinidad, Belize, Honduras e Alabama, ma portava ancora il cognome francese del padrone che li aveva trascinati via dalla Nigeria. Era anche un musicista esperto, istruito alla prestigiosa Juiliard School. Fece crescere il figlio coi dischi di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, sebbene si rifiutasse di imparare a suonare il pianoforte, e a quattro anni lo portò a conoscere la cantante Sarah Vaughan. “Fu come incontrare la più grande star del mondo”, ricorda lui oggi.

Ma la Harlem del Rinascimento non era solo quel gioioso, “folle guazzabuglio” che s’immaginavano i bianchi. “Il problema con Harlem”, scrive Kareem, “è che ce n’erano due”. Una assomigliava al magico mondo di Oz, un musical di ventiquattro ore e trecentosessantacinque giorni all’anno, un terreno di caccia per sogni sconfinati dove chiunque poteva indossare un cappello stravagante e diventare scrittore, trombettista, ballerino. Nigger Heaven, la chiamava l’autore Carl Van Vechten in un romanzo del 1926, ma Van Vechten – come tradisce il nome – era un olandese bianchissimo che invogliò migliaia di altri bianchi, perlopiù giovani della sofisticata borghesia newyorchese, ad affollare i locali notturni di Harlem per portarsi a casa un po’ di quel carnevale. Per loro Harlem, scrive Kareem, era “una Disneyland razzista”: erano convinti che i neri fossero dei buoni selvaggi, che “si sentivano ricchi anche senza avere niente”. Ignoravano che nella “bohéme nera” si guadagnavano ventotto dollari al mese dandosi da fare tra bordelli e sale scommesse, ma venti se ne andavano per l’affitto. Ignoravano che quegli artisti col cappello buffo vivevano nel terrore dei linciaggi, autorizzati dalle leggi Jim Crow, e si leccavano ancora le ferite dall’estate rossa del 1919.

Qui arriva il basket. Come il jazz, è chiave identitaria e motore di uguaglianza. Toglieva i ragazzi di Harlem dalla strada, gli insegnava a “sperare contro ogni speranza” (è il titolo che Kareem ha scelto per uno dei capitoli più toccanti del libro) e, infine, riuscì a infrangere quel pannello di vetro che nei locali notturni di Harlem, leggi sulla schiavitù o meno, ancora separava i servi dai padroni. Da piccolo, a Kareem piaceva il baseball. Due cose lo condussero alla pallacanestro, racconta: le botte e i New York Rens – Renaissance, per esteso. Le botte erano quelle che prendeva dai bulli al collegio di Holy Providence, quando imparò che rifugiandosi nel campo da basket “non sarebbe più stato invisibile”. Tramite i Rens, invece, capì che nel far rimbalzare quella palla arancione c’era più che uno sport. Le partite casalinghe le giocavano al secondo piano di un casinò. La competizione era limitata alle Negro Leagues, perché coi bianchi non ci si poteva mischiare in partite ufficiali, ma i Rens erano troppo forti (2588 vittorie a fronte di 539 sconfitte nella loro storia) per quel genere di campionati. Si muovevano allora per l’intera nazione: pur di giocare amichevoli contro le squadre di professionisti bianchi facevano barnstorming, nella tradizione che oggi proseguono gli Harlem Globetrotters – nati pure loro negli anni ’20. Significava mettersi per strada senza sapere se avrebbero trovato un hotel dove dormire, un ristorante dove mangiare e una stazione di servizio dove fare benzina. Al quinto tentativo batterono gli Original Celtics; il primo team all black che ne superava uno all white. Poi nel 1939, quando i regolamenti si furono un po’ distesi, conquistarono l’edizione inaugurale del World Professional Basketball Tournament, organizzata a Chicago dall’Herald American; in finale prevalsero sugli Oshkosh All-Stars, un altro team bianco. Con l’avvento delle leghe nazionali e della NBA, e in assenza di foto e video, dimenticarsi dei Rens fu facilissimo. Lo stesso Kareem non li aveva mai sentiti nominare fino ai suoi diciassette anni, quando recuperò le loro notizie grazie a uno stage di giornalismo. “Se un adolescente inizia a suonare la chitarra, vuole imitare Jimi Hendrix” spiega. “Non gli importa di sapere come Hendrix sia stato influenzato da Muddy Waters. Però, quando lo scopre, come diventa più ricco il suo piacere, e come suona meglio quella chitarra”. Tra Kareem e i Rens correva una rete di connessioni che si faceva più fitta col passare del tempo. Dolly King arbitrava le sue partite giovanili e William “Pop” Gates allenava i suoi avversari: tutti e due avevano vestito la maglia dei Rens. Il suo idolo di ragazzino, il funambolico Marques Haynes, ci aveva giocato contro più volte tra le file dei Globetrotters, così come un giovane John Wooden quando militava coi professionisti degli Indianapolis Kautskys: tradusse un po’ di quello spirito jazz che rendeva unici i Rens anche nei set degli UCLA Bruins, ai tempi in cui Kareem – allora noto come Lew Alcindor – li rendeva grandi proprio in coppia con coach Wooden.

Basket e jazz, in effetti, vanno di pari passo, si muovono allo stesso ritmo sincopato. Entrambi sono strumento di redenzione ed espressione. Le linee del campo, così come le sei corde di una chitarra o i tasti bianchi e neri di un pianoforte, sono un inviolabile spazio di libertà. Oltre a “illuminare il cielo di Harlem”, come titola un capitolo del libro, il jazz ha accompagnato la vita di Kareem Abdul-Jabbar invogliandolo a diventare un individuo curioso prima, e un artista poliedrico poi. Tra le sue produzioni ci sono libri per bambini, fumetti, una storia di detective con Mycroft Holmes e qualche episodio di Veronica Mars per la tv, ma non è un caso che per la sua prima autobiografia, nel 1983, abbia scelto un omaggio al mondo della musica: Giant Steps, come l’album di John Coltrane, ed ecco ritornare il tema dell’umiltà nei confronti del passato. Tramite la musica Kareem ha anche intrapreso quel percorso a ritroso nel tempo e nelle proprie radici, che gli ha svelato un’Africa simbolo di fratellanza universale: prima di essere la terra dei suoi antenati Yoruba, di quegli schiavi al servizio del francese Alcindor, era stata la culla dell’umanità intera. Quando Kareem alza la voce sui temi sociali, dicevamo, lo fa con l’autorità del vate e tutti si fermano ad ascoltare. Poco dopo l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, criticava sulle colonne del Washington Post quella temperie culturale che suggeriva come i barbari fossero alle porte.“Nutro la rabbia di chi è stato tradito”, scriveva, e poi menzionava una statistica. Tra 2000 e 2010 i bianchi sono passati dal 75% al 63% della popolazione. Nel 2050, secondo le proiezioni, saranno loro la minoranza, ridotti al 47%. Un ritorno alle origini, una nuova Renaissance forse, a spingere fuori dal quadro l’uomo bianco impettito in cima al campo di cotone. Chi sono davvero i barbari, adesso? si chiedeva Kareem. Le pagine dei suoi autori preferiti ci offrono risposte in abbondanza. Lo sosteneva il filosofo George Santayana: “La storia è sempre scritta in modo sbagliato e quindi ha sempre bisogno di essere riscritta”. O ancora, come scriveva Langston Hughes – e Kareem lo cita, salendo sulle spalle dei giganti:

“Ma ci sono alcune cose molto pratiche che gli autori Negri

americani possono fare. E devono fare. C’è una canzone

che dice: «Time ain’t long», non c’è molto tempo.

Quella canzone ha ragione. Qualcosa in America

deve cambiare… e cambiare in fretta.

Dobbiamo contribuire a fare avvenire quel cambiamento”.

complimenti, che bell’articolo: un vero gigante, Kareem, sotto tutti i migliori punti di vista!