17 giugno 1994.

Mentre Diana Ross intona “The Star Spangled Banner” a Chicago, dando il via al Mondiale di calcio americano che Roby Baggio un mese dopo avrebbe trasformato per noi italiani in un mezzo incubo, la MLB va avanti come nulla fosse. A New York, allo Yankee Stadium, sono ospiti i Milwaukee Brewers. Mancano un paio d’ore alla partita e Josè Valentin sta scivolando serenamente nei corridoi che portano agli spogliatoi insieme alla sua famiglia. D’un tratto, la moglie gli dà un colpetto sul fianco. José gira la testa e si ritrova davanti un ometto di un metro e ottanta scarso.

Resta di sasso.

“José, non lo riconosci?”.

Certo che lo aveva riconosciuto. Era Angel “Monchito” Cruz.

“Dio santo Angel, che ci fai qua? Fammi un autografo!”, grida Valentin in piena euforia.

“Eh eh, io ci lavoro qua José, lavoro nel servizio di sicurezza dello stadio. Fammi tu un autografo!”, ribatte Cruz.

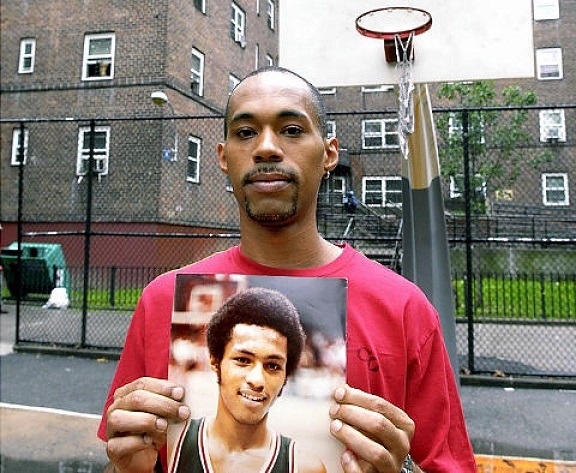

Monchito, come lo chiamavano da piccolo nel Bronx, rimedia una palla da basket e gliela firma, mentre Valentin gli griffa la palla da baseball: pari e patta, nasce un’amicizia.

Ma chi è Angel Cruz?

Quella di Angel Cruz è la storia di un popolo incompiuto, quello portoricano, che da un secolo è nel limbo tra i Caraibi e Manhattan.

Parentesi.

Portorico venne ceduta dalla Spagna agli Stati Uniti nel 1898, alla fine della guerra ispano-americana, e dal 1917 la legge Jones-Shafroth approvata dal Congresso garantisce ai cittadini portoricani la nazionalità. L’obiettivo era quello di renderli arruolabili per la Prima Guerra Mondiale, ma sul lungo periodo l’effetto è quello di dar vita ad un massiccio flusso migratorio verso il Continente, in primis verso New York. Passano i decenni e i portoricani nati e cresciuti nella Grande Mela sono talmente tanti da diventare una delle minoranza più numerose della città: i cosiddetti Nuyoricans.

Quando il più grande nuyoricano della storia, Tito Puente, nel 1963 fa luce sulla sua gente con il successo planetario di “Oye, Como Va?”, Angel ha appena 5 anni. E’ nato nel Bronx, svezzandosi ai Patterson Projects sui playground che avevano forgiato Artie “The Grasshopper” Green, uno che saltava come una cavalletta (per l’appunto) ma che gradiva assai anche le droghe pesanti, e un tale di nome Nate Archibald. Leggenda vuole che, già star in NBA, “Tiny” d’estate tornasse al campetto di casa a sfidare le giovani leve. Avendo il suo bel da fare con quel nuyoricano dal talento selvaggio, costruito tra cuoio e cemento e compresso in un corpo minuto ma coi reattori nei polpacci.

Tra piroette e salti mortali, Cruz si fa un nome per le vie di New York, alla DeWitt Clinton High School fa fuoco e fiamme e Lou Carnesecca vuole portarselo a St. John’s, mentre Don Haskins lo vuole ai Miners di Utep. Ci sono però dei problemi di eleggibilità e allora finisce col passare tre anni tra il Bethany Nazarene College in Oklahoma e l’Essex County College in New Jersey.

Tempo perso, fondamentalmente.

C’è troppo talento in quel mezzo sangue che ha conquistato il rispetto del Bronx. Così, nel 1977, fa il percorso inverso di quello che fecero i suoi avi: va a Portorico accettando l’offerta degli Indios de Canovanas per fare il suo esordio nel basket professionistico. Ci mette poco a diventare l’idolo della tifoseria giallorossa, ma soprattutto ci mette poco ad entrare nel giro della Nazionale.

Nel 1979 ci sono i Panamericani da giocare in casa, in un momento storico non proprio felicissimo per l’isola, sconvolta dalle proteste popolari degli indipendentisti ad un anno di distanza dal massacro del Cerro Maravilla, quello che è indicato come il Watergate portoricano. La squadra isolana praticamente non parla lo spagnolo, quella che, nonostante tutto, è la lingua ufficiale del paese, per cui ci sarebbero tutti i componenti per rischiare l’autogol.

Georgie Torres proprio dopo quel Panamericano si fa notare dal Southern Nazarene College e poi viene scelto dagli Utah Jazz al draft 1981 con la 73° scelta, pur non sbarcando mai tra i pro americani. Ma è nato a Brooklyn.

A Ruben Rodriguez a Bayamon hanno persino dedicato il palasport. Pur essendo nato ad Harlem.

E poi Raymond Dalmau. Uno che in America non era nato pur trasferendovisi in gioventù. Uno che un altro grandissimo portoricano divenuto celebre, Benicio Del Toro, omaggerà nel film “Basquiat” facendo indossare al suo personaggio, tale Benny Dalmau, la canotta numero 14 della nazionale portoricana. Ci sarebbe anche Mario “El Quijote” Morales, uno che rifiutò la Nba per non imparare l’inglese e che nel 2004 divenne testimonial del Viagra, ma questa è un’altra storia (cit.)

È il Dream Team portoricano, insomma. Pur non essendo pienamente portoricano. Ma ben presto diventerà l’orgoglio di un paese intero. Con Monchito come fiero condottiero.

Portorico divora le avversarie giocando con spavaldaggine sin dalla prima fase, rifila addirittura 134 punti alla Repubblica Dominicana nel match d’esordio e sembra davvero una seria sfidante per gli Stati Uniti di Isiah Thomas e Mike Woodson, Kevin McHale e Ralph Sampson, mentre coach Bobby Knight ci mette del suo per acuire le tensioni. Il tecnico americano si fa espellere nella partita di esordio vinta di 50 dai suoi contro le modeste Isole Vergini (Tim Duncan era ancora in fasce…) e mette le mani addosso ad un poliziotto locale, ma gli americani non sembrano risentire del clima fattosi decisamente ostile e tirano dritti fino all’ultima giornata.

Uno scherzo del calendario pone lo spareggio decisivo tra le due favoritissime (si gioca con un girone finale a sei in cui la prima si laurea campionessa) all’ultima partita nell’infuocata arena di San Juan, con i calienti tifosi casalinghi che inneggiano a Monchito e compagni e ululano contro gli “oppressori” americani. Americani tanto quando quelli che vestono la casacca portoricana, di fatto. Cruz è una furia, il duello con uno sbarbato Isiah Thomas è entusiasmante, ma gli Stati Uniti sono troppo forti e vincono di 20. L’oro è a stelle e strisce, ma quell’argento vale molto di più. Quella sera di un’estate del 1979 nascono i figli di Monchito: i Picùlin Ortiz, i Carlos Arroyo, i J.J. Barea. Ci stanno facendo un documentario su questo storia:

Cruz, più di Dalmau e di tutti gli altri compagni di squadra, diventa una dio in patria. Il suo carattere rilassato e solare è l’esatto opposto del funambolico giocatore che è sul parquet. Porta i suoi Indios ai suoi unici due titoli portoricani della storia, nel 1983 e nel 1984, la Nazionale gli dà una vetrina internazionale e così, nel 1987, arriva la chiamata dalla NBA. Una chiamata a dir poco suggestiva: quella dei New York Knicks, la squadra della sua città. Il team di Pat Ewing gli offre un workout, c’è da testare la scelta al draft di quell’anno, un certo Mark Jackson. I due vengono messi l’uno contro l’altro. “Fece così bene che l’agente di Jackson, ad un certo punto, chiese che Monch fosse messo a giocare insieme a lui, non contro”, narra Carmen, l’allora moglie di Cruz che assistette all’allenamento. Sì perché mentre gli altri giocatori erano accompagnati dal procuratore, lui si presentò con la moglie.

Non se ne fece nulla e Cruz tornò alle sue abituali frequentazioni: i bambini che lo assalivano per gli autografi, gli Indios, la Nazionale. Un anno dopo quel workout, arriva l’Olimpiade, cui Portorico torna dopo 12 anni di assenza. Del team che mise i brividi agli americani nel ’79 erano rimasti solo Cruz e Morales ma c’è l’emergente Ortiz che si sta già mettendo in mostra. Le sconfitte contro Unione Sovietica e Australia non compromettono la qualificazione ai quarti di finale, ma Portorico ha tutt’altro che incantato quando, a chiudere la prima fase, arriva la sfida contro l’imbattuta Jugoslavia di Drazen Petrovic e Vlade Divac, di Toni Kukoc e Dino Radja. È qui che Angel mostra al mondo intero di che pasta è fatto. Oscura la stella del “Diavolo di Sibenico”, stampa 18 punti e 9 rimbalzi in faccia a Zeljko Obradovic e chiude i conti col canestro-vittoria a 4” dalla sirena:

La marcia di Portorico si ferma due giorni dopo, nei quarti di finale, contro gli ultimi Usa “universitari” della storia olimpica, quelli di David Robinson, Mitch Richmond e Dan Majerle. Ma Monchito non è ancora soddisfatto, anche se l’età avanza.

Nel 1990 ci sono i Mondiali in Argentina e Portorico vuole dare spettacolo con Dalmau in panca e “Fico” Lopez (fratellastro di Mario Morales, quello del Viagra) e Ramon Rivas al fianco di Ortiz e della “vecchia guardia” composta da Cruz, chiamato a guardare le spalle a Lopez, e Georgie Torres. A differenza di Seul ’88, stavolta i caraibici partono con le marce alte sin dai primi giorni: stese Angola e Venezuela, Portorico si trova ancora una volta di fronte una Jugoslavia assetata di vendetta. Petrovic sente sapore di sangue e spinge i suoi a +17 all’intervallo, ma nella ripresa si scatenano Ortiz e Rivas e con Cruz a dirigere l’orchestra indovinate come finisce?

Ormai 33enne, Cruz in quel Portorico riesce a ricavarsi solo un ruolo marginale. Ma la squadra sembra avere il turbo che aveva quella del ’79. Nella seconda fase, il team di Dalmau sorprende pure gli Usa di Alonzo Mourning e sbarca alla semifinale contro l’Urss da imbattuta. I sovietici sono un ostacolo troppo irto, ma c’è un bronzo da giocarsi contro quegli stessi Stati Uniti battuti pochi giorni prima. Per Cruz, così come per Dalmau e Torres, sarebbe la chiusura di un cerchio aperto 11 anni prima, da quell’oro sfuggito a San Juan. Quando la tripla di Raymond Gausse a 1’34” dalla sirena gonfia la retina per il +8 portoricano la “revancha” pare compiuta. Ma Kenny Anderson ha altri programmi, chiude una stratosferica partita da 34 punti spingendo gli Usa prima ai supplementari e poi alla beffa più atroce della storia cestistica portoricana. Il tutto con Monchito in panca a guardare i suoi combinare questa roba qua:

Cruz chiuderà con la Nazionale con questa mazzata, perdendo l’occasione della rivincita ai Panamericani del ’91, dove Portorico centrerà la sua prima medaglia d’oro eliminando in semifinale proprio gli Usa di Grant Hill e Chris Laettner. La passione lo tiene in campo fino al 1994, quando decide di ritirarsi e tornare nella sua New York. Trova lavoro come addetto alla sicurezza allo Yankee Stadium, ma un ritorno alla normalità di questo tipo, dopo un decennio magari non da miliardario ma comunque da semidio alle Antille, che non deve essere stato semplice per Monchito.

Un giorno qualunque del 1998, i figli lo accompagnano all’aeroporto dove si deve imbarcare in direzione San Juan. Vuole rientrare a Portorico per visitare parenti e amici. Sbarcato nella isola che lo adorava, scompare nel nulla. Nessuno ha avuto più sue notizie da allora, come fosse stato inghiottito da quella terra che così visceralmente aveva imparato ad amarlo nonostante fosse un suo figlio “illegittimo”. “Aspetto ancora che torni come nulla fosse, sarebbe pienamente nel suo stile”, dice Angel Jr., uno dei suoi figli che tutt’ora vive nel Bronx facendo il lavavetri.

Chissà Angel se avrà avuto modo di vedere il suo erede designato, Carlos Arroyo, prendersi in spalla una nazione alle Olimpiadi del 2004 e portarla alla “revancha” contro gli Stati Uniti, infliggendo loro la prima sconfitta in partite ufficiali con i giocatori NBA.

Chissà se avrà potuto sbirciare da qualche porta socchiusa un altro dei suoi figli, Alvin, provare a ripercorrerne le tracce vestendo la casacca dei Capitanes de Arecibo.

E chissà se, nella tasca della giacca, avrà ancora con sé quella palla da baseball con la firma sulla sua immortalità.