illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Daniele Vecchi

Howard è uno stereotipato trafficante di diamanti ebreo di Manhattan in perenni guai finanziari.

Howard lo vede.

E’ nel suo negozio di diamanti, non gli sembra vero.

Lui è lì, con la sua security che lo protegge.

Howard si presenta, è entusiasta, se lo coccola, gli mostra degli orologi, gli chiede di non appoggiarsi con i gomiti sulle vetrine.

Gli chiede, sinceramente curioso:

“Chi vince in una rissa, Ben Wallace o Tony Allen?”

Lui risponde: “Tony Allen facile”.

Proprio in quel momento un corriere consegna ad Howard il tanto agognato opale dall’Etiopia.

Lo fa vedere a lui.

Lui rimane folgorato dalla luminescenza di quell’opale, Howard rincara la dose:

“Ci puoi vedere tutto l’universo qui dentro, ci sono tutti i colori, questo opale è così vecchio che ha visto i dinosauri”.

Lui è totalmente rapito dai colori all’interno del minerale.

I suoi occhi letteralmente brillano.

Come in trance, si rivolge ad Howard, supportato dalla sua crew:

“Tu non capisci, sono totalmente connesso con questo opale. Sento che potrei fare 40 o 50 punti con questo, stasera”.

Si infervora.

“Lo capisci?? Eh, lo capisci???”

Distruggerò Philly con questo…

Quei ne*ri rottinculo…

Questa fottuta cosa mi fa sentire come se volassi”.

Quella appena narrata è una sinfonia recitativa di Kevin Garnett che interpreta sé stesso nel film “Diamanti Grezzi”, con Adam Sandler nei panni di Howard, che si trova KG nel proprio negozio, innamorato di un opale che sente portargli fortuna nella serie di Playoff contro i Sixers.

Sorvoliamo sulle qualità interpretative di Kevin Garnett (che tutto sommato sé stesso lo interpreta bene) e sul cattivo gusto della espressione “bitch ass niggas”, il “ne*ri rottinculo” citato poc’anzi, e concentriamoci sulla essenza di Garnett che traspare da questa interpretazione.

Spirito di competizione massimo. Totale. Impressionante. Primordiale.

In effetti la prima parola che ti veniva in mente quando lo vedevi giocare era INTENSO.

Di quella intensità che bruciandoti così ardentemente dentro avrebbe dovuto tendere a scemare con il tempo, con gli anni, con il lungo minutaggio stagione dopo stagione dando sempre il 200% molto più degli altri, ma che invece non se n’è mai andata dal suo modo di giocare, anche nella sua ultima stagione a Minneapolis, dove tornò per chiudere la carriera, per fare, tra le altre cose, da mentore e chioccia a Karl Anthony Towns.

Garnett era uno di quei giocatori che scendevano in campo e che volevano e dovevano distruggere l’avversario.

Ma oltre a questo, la sua rivoluzione fu un’altra.

Rivoluzionò, nel senso più positivo del termine, la concezione di “ruolo”, soprattutto difensivo. KG era un 2.11 capace di andare a rimbalzo, aprire il contropiede, portare palla, segnare dalla media e medio-lunga distanza, segnare in post basso con un rilascio altissimo della palla ed impossibile da marcare, segnare dal gomito, affidabile ai liberi e, in difesa, capace di marcare CHIUNQUE, in qualsiasi ruolo. Aveva velocità di gambe e braccia infinite, capace di tenere a bada playmaker scattanti, usciva senza problemi per contestare tiri dalla lunga distanza, poteva marcare e se necessario annullare tutte le ali piccole e ali forti della Lega, e all’occorrenza aveva la fisicità e la durezza mentale per contrastare i centri più fisici.

Il tutto condito da una straordinaria propensione all’accettare qualsiasi tipo di sfida contro chiunque, e di soccombere molto di rado, qualsiasi fosse il talento e la struttura fisica del proprio avversario.

Paul Pierce una volta raccontò:

“Quando KG giocava nei Timberwolves, durante una partita contro di loro nel primo tempo feci una gara straordinaria, segnai quasi 30 punti nel primo tempo, quella volta avrei anche potuto segnarne 60. Garnett era sempre su Antoine Walker, e io me la passavo bene. Poi, sempre facendomelo sapere con il suo trash talking, lui chiese ed ottenne di marcarmi. Posso solo dire che per svariati minuti non riuscii nemmeno a ricevere la palla, tanto era asfissiante la sua marcatura. Ovviamente mi dimenticai la gara da 60 punti”.

Kevin Maurice Garnett nacque a Greensville, South Carolina, nel 1976.

Cresciuto con sua madre Shirley e due sorelle nella Carolina rurale, a poco più di 200 chilometri a nord est di Atlanta, Garnett, fin dalla prima adolescenza dimostrò una smisurata passione per il basket, come disse Stan Hopkins, il direttore atletico della Mauldin High School:

“Non ho mai visto un ragazzo così entusiasta a giocare a basket. Ero sicuro che, con il suo talento e con la sua etica del lavoro, sarebbe diventato una superstar”.

E aveva ragione.

Garnett, già due metri nel suo anno da freshman, letteralmente dominava il South Carolina in lungo e in largo. Braccia lunghissime, dominio totale e unilaterale, energia e intensità a mille con un solo obiettivo, VINCERE, e se possibile, annientare gli avversari.

La Mauldin High School prima del suo arrivo non aveva mai avuto una stagione da più di 10 vittorie. Con Garnett da freshman le vittorie furono 19, e andarono sempre più ad incrementarsi nelle due stagioni successive.

Il suo coach alla Mauldin era Duke Fisher, un preparatissimo coach che aiutò parecchio Garnett nella cura dei fondamentali e nel saper indirizzare la propria trabordante esplosività.

Dopo il suo anno da sophomore, KG venne invitato al Nike Camp, dove oscurò letteralmente la presenza di un’altra superstar annunciata, Allen Iverson, vincendo il Titolo di MVP del torneo.

Nella sua stagione da junior Garnett totalizzò una media di 28.5 punti, 18.5 rimbalzi e 7 stoppate, ricevendo il premio come miglior giocatore del South Carolina. Qui però la sua ascesa rischiò di subire un brusco stop. Garnett infatti fu accusato di tentato linciaggio di secondo grado, a causa di una rissa scoppiata alla Mauldin, tra bianchi e neri. Nella sterminata provincia americana, soprattutto nel sud, le tensioni razziali sono ancora vivissime e sentite, e capita ancora che i pregiudizi verso gli afro americani vengano perpetrati in maniera non equa. KG ha sempre sostenuto di aver assistito alla scena senza prendervi parte, ma il suo nome, come uno dei più importanti esponenti della scuola, venne fuori, e si andò verso il processo. Le accuse vennero ritirate dopo poco tempo, ma Garnett, tramite William “Wolf” Nelson, coach della Farragut Career Academy High School di Chicago (coach che aveva conosciuto l’estate prima al Nike Camp), decise comunque di trasferirsi nella metropoli dell’Illinois per il suo ultimo anno di scuole superiori.

Ormai il basket era il suo futuro, la scelta di trasferirsi a Chicago fu il chiaro monito di una volontà di ferro, proiettata verso la sua prossima carriera di giocatore.

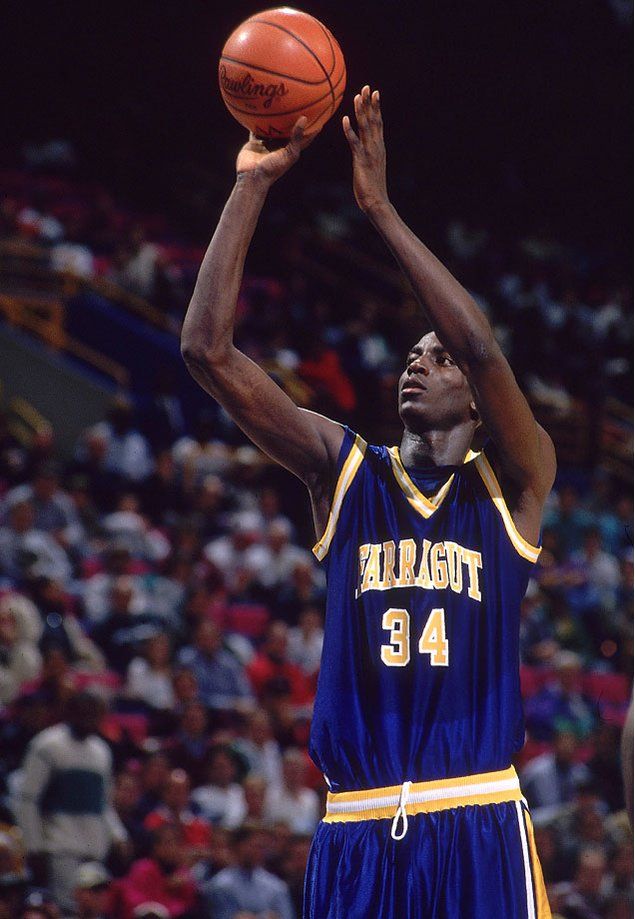

Il livello degli avversari continuava a salire, e con tutto il rispetto per le high school del South Carolina, a Chicago si giocava un paio di gradini sopra. Ma nonostante questo, KG continuava a migliorare, e a dominare. Ultimo anno di high school a Farragut, 25.2 punti, 17.9 rimbalzi, 6.7 assist e 6.5 stoppate di media a partita con il 67% dal campo, trascinando gli Admirals al dominio scolastico di Chicago con 28 vinte e 2 perse.

Garnett fece incetta di premi personali, All American, Most Outstanding Player al McDonald’s Tournament, Mr.Basketball dell’Illinois e Mr.Basketball nazionale, la sua stella cominciava a brillare sul serio.

Arrivò però un altro crocevia per KG, nella primavera del 1995.

La scelta dell’università.

Ed arrivarono anche i test SAT (Scholastic Assesment Test) per l’ammissione ai college di Division I, ma Kevin Garnett non riuscì ad ottenere un punteggio idoneo. Non c’era modo o possibilità di uscirne, nemmeno Garnett se lo aspettava, quindi KG fece l’unica cosa che poteva fare. A dispetto delle offerte che gli erano pervenute (in seguito dichiarò che avrebbe scelto una tra Maryland o Michigan), si dichiarò eleggibile per il Draft NBA, rischiando di essere sottovalutato o snobbato.

Era una grandissima incognita, Garnett era restìo a fare questa scelta, per quanto dominante fosse, saltare direttamente nella NBA non sarebbe stato facile.

Invece cosa accadde?

Accadde che un afoso pomeriggio di giugno al Chicago Gymnasium, tra il rimbombo dei palloni, le urla dei coach e le chiamate dei blocchi, una domanda aleggiava nell’aria.

“Who’s this alien?”

Era ciò che si chiedevano i rappresentanti delle 13 franchigie NBA con i numeri più alti nel Draft del 1995, vedendo il workout di Kevin Garnett.

Il dado era tratto.

KG aveva catalizzato la attenzione di tutti, con la sua intensità, la sua fisicità, la sua attitudine difensiva, la sua intelligenza cestistica, il suo impegno e il suo altruismo. Venne fuori già allora la sua leadership, la sua voglia di coinvolgere i compagni e di essere parte di una squadra, la sua naturale tendenza a migliorare chi giocava con lui, la sua contagiosa rabbia agonistica che portava uno spogliatoio ad essere compatto e coeso.

Quello fu il momento in cui Kevin Garnett cambiò le sembianze della NBA.

The Revolution.

All’NBA Draft del 1995 i Minnesota Timberwolves, squadra perdente e nata da poco, in una terra fatta di hockey su laghi ghiacciati e innamorata persa dei Vikings, avevano la chiamata Numero 5, dopo i Golden State Warriors, i Los Angeles Clippers, i Philadelphia 76ers e i Washington Bullets.

I primi quattro nomi erano già praticamente segnati, Joe Smith da Maryland, Antonio McDyess da Alabama, Jerry Stackhouse e Rasheed Wallace entrambi da North Carolina. Era praticamente impossibile che qualcuno mancasse uno di questi nomi. Poi arrivò la chiamata Numero 5, e David Stern dal Rogers Centre di Toronto annunciò che i Minnesota Timberwolves avevano scelto Kevin Garnett, da Farragut Career Academy High School, West Side Chicago.

KG era la scommessa del secolo, per gli executives Kevin McHale e Flip Saunders (che dopo 20 partite della stagione successiva avrebbe preso le redini della squadra come allenatore). Entrambi erano scettici nell’andare quel giorno al Chicago Gymnasium, per poi ricredersi durante il workout, entrambi consci della rivoluzione di cui stavano per essere protagonisti.

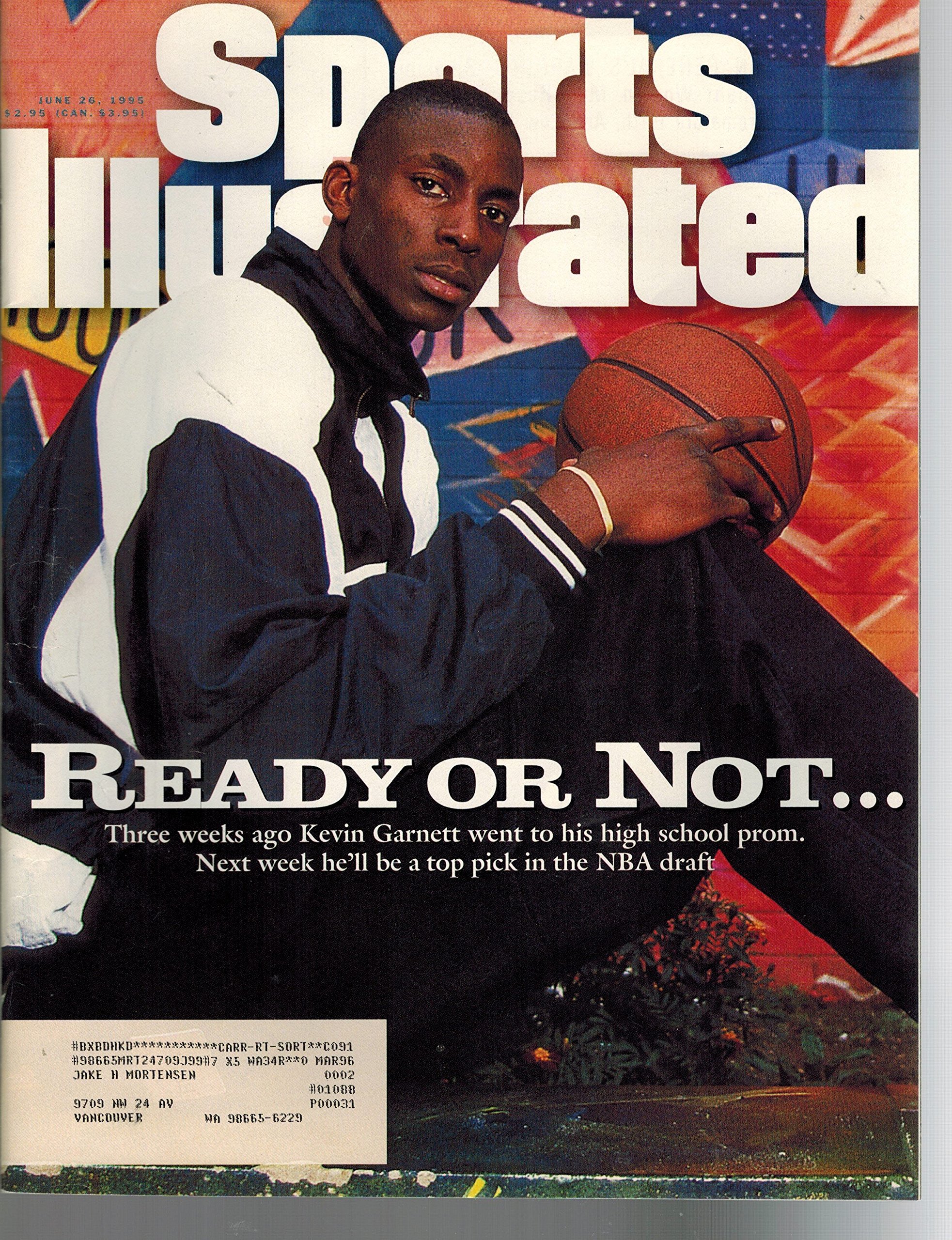

“Ready or Not… Here I Come… You Can’t Hide” cantavano i Fugees nel 1996.

E così, “Ready or Not”, titolava Sports Illustrated nella copertina di Giugno 1995, con il giovanissimo adolescente Kevin Garnett che raccoglieva la sfida.

Ce l’avrebbe fatta in the Big League? Non si trattava più di giocare contro ragazzini, si trattava di mettersi faccia a faccia a muso duro contro i più grandi atleti del mondo.

E così fece KG.

Nessuna paura, nessun timore reverenziale, il suo spirito di competizione non conosceva limiti. L’amore per il gioco, la determinazione e la fiducia in sé stesso, la competitività intrinseca, fecero ben presto di lui un mix rivoluzionario.

Purtroppo per Garnett i Twolves erano una squadra che ancora non aveva trovato leadership e chimica, il front office stava ancora cercando di trovare la strada, e si sperava che con McHale e Saunders finalmente si vedesse la luce in fondo al tunnel. I leader erano Isaiah Rider e Christian Laettner (che a metà stagione venne ceduto ad Atlanta), due giocatori agli antipodi, ai quali facevano da contraltare l’ala tiratrice Tom Gugliotta, e il playmaker veterano Terry Porter. A detta di tutti, compagni di squadra, coaching staff e avversari, KG da rookie era affamato di NBA. Finiva le sessioni di tiro, e continuava a tirare. Continuava a migliorare.

“Il giocatore con la più forte etica del lavoro che ho mai visto”

Flip Saunders

A veterani come Terry Porter non faceva altro che chiedergli consigli a livello tecnico e attitudinale, “Come posso migliorare in questo movimento?”, “Cosa si prova a giocare una Finale NBA?”, cose di questo tipo erano all’ordine del giorno per il giovane Garnett (aveva ancora 19 anni, non dimentichiamolo), una vera e propria spugna di apprendimento.

Fu ancora una volta una stagione perdente per Minnesota, 26-65 il record finale, con Garnett che cominciò in sordina ma che poi guadagnò più minuti dopo la partenza di Laettner, terminando con una media di 10.4 punti e 6.3 rimbalzi di media a partita, lasciando intravedere squarci di puro talento, sia offensivo sia soprattutto difensivo.

Nella stagione successiva i Twolves erano già di Kevin Garnett, che si prese la leadership del gruppo sulle spalle, trascinando i compagni con la sua contagiosa etica del lavoro, e soprattutto ritrovadosi con un playmaker spumeggiante e motivato come Stephon Marbury da Georgia Tech, newyorkese doc (Coney Island), un giocatore pure lui grande agonista e con immenso spirito di competizione, che si trovò subito a meraviglia con KG.

I due si affiatano subito, trascinarono con il loro entusiasmo anche Tom Gugliotta, che diventò il miglior realizzatore di Minnesota in quella storia stagione (20.6 punti di media a partita), conclusa si con un record perdente, 40-42, ma con la qualificazione ai playoff per la prima volta nella storia della giovane franchigia.

Minnesota affrontò gli Houston Rockets e vennero eliminati con un netto 3-0, ma il futuro finalmente sembrava sorridere ai Wolves, e KG sembrava essere l’uomo giusto per portare i lacustri in alto.

Nella stagione successiva il gruppo si consolidò ancor di più, Garnett e Marbury si divertivano e crescevano, Gugliotta era un perfetto terminale offensivo, e finalmente arrivò la prima stagione vincente, 45 vittorie e 37 sconfitte, e altra gita ai Playoff per Minnesota.

I Seattle SuperSonics di Gary Payton però erano troppo per la banda di Flip Saunders, e i Wolves vennero eliminati 3-2 dai gialloverdi. Fu una eliminazione amara, perchè Minnesota si trovò in vantaggio 2-1 nella serie, ma perse le ultime due partite, dimostrando una preoccupante mancanza di sangue freddo nei momenti cruciali.

Kevin Garnett era comunque il leader indiscusso dei Timberwolves, il suo gioco entusiasmava tutti, la sua intensità era contagiosa, The Big Ticket, The Revolution, i soprannomi si sprecavano per lui, che pur essendo solo al terzo anno di NBA ed avendo appena 22 anni era già uno dei giocatori più in vista della Lega, e il front office dei Wolves intuirono ben presto che per tenerlo ancora in Minnesota c’era bisogno di un contratto sostanzioso.

E così accadde.

L’1 ottobre 1998, a poche ore dalla scadenza della deadline per i contratti di inizio stagione, Kevin Garnett e il suo agente Eric Fleisher ottengono un contratto di sei anni alla stratosferica cifra di 126 milioni di dollari.

Molti dissero che fu proprio quel contratto la goccia che fece traboccare il vaso tra i proprietari delle franchigie NBA e che provocò definitivamente il Lockout nella stagione 1998/99. Le conseguenze di questo contratto le pagarono comunque anche gli stessi Timberwolves.

Con pochissime possibilità di stipulare altri contratti simili, Minnesota subì per mesi le lamentele di Stephon Marbury, che si vide sottostimato per il contratto offerto a Garnett, e che manifestò pubblicamente e reiteratamente la volontà di andarsene da Minneapolis, cosa che accadde dopo 18 partite nella stagione 1999, quando il playmaker da Coney Island venne spedito ai New Jersey Nets, in cambio di Terrell Brandon. Nel mentre anche Tom Gugliotta accettò di andare ai Phoenix Suns come free agent, e Flip Sanders e Kevin McHale si ritrovarono di nuovo a dover ricostruire sulle macerie di quello che avevano fatto nei tre anni precedenti, ma con un Kevin Garnett in più.

Nonostante tutto però Minnesota continuava a raggiungere i Playoff e a inanellare ottime stagioni, ma di volta in volta, di anno in anno, i Timberwolves venivano eliminati al primo turno.

Frustrazione.

Totale.

Dopo le già citate sconfitte al primo turno contro Houston nel 1997 e contro Seattle nel 1998, nel 1999 i Wolves furono eliminati 3-1 dai San Antonio Spurs, nel 2000 3-1 dai Portland Trail Blazers, nel 2001 3-1 ancora dai San Antonio Spurs, nel 2002 3-0 dai Dallas Mavericks, e nel 2003 4-2 dai Los Angeles Lakers.

Sette sconfitte consecutive al primo turno dei Playoff per i Minnesota Timberwolves di Kevin Garnett, un record ancora imbattuto, ed enormi dubbi sulla tenuta psicologica sotto pressione per The Revolution.

A sua discolpa si può dire che ogni versione di quei Wolves non ha mai avuto nessuna vera superstar al proprio fianco, nessun secondo violino importante che potesse dare man forte e a cui delegare, in quelle versioni di Minnesota Garnett era la superstar, il secondo violino, il mastino difensivo e la guardia del corpo di sé stesso. Insomma non era facile per lui sobbarcarsi totalmente tutte le responsabilità offensive e difensive, soprattutto nei Playoff, quando il livello di fisicità e di difesa sale a livelli di eccellenza quasi inarrivabili.

KG era comunque una superstar atipica. Non gli piaceva troppo segnare, gli piaceva di più passare e difendere. Sentiva che era la sua vera vocazione. E poi, certo, quando c’era da buttarla dentro di certo non si tirava indietro, si prendeva le proprie responsabilità, soprattutto quando Marbury se ne andò e in attesa che Wally Szczerbiak si formasse al “suo” livello. Quindi non era nemmeno facile per lui riuscire ad andare troppo contro la propria natura, pur riuscendoci alla grande.

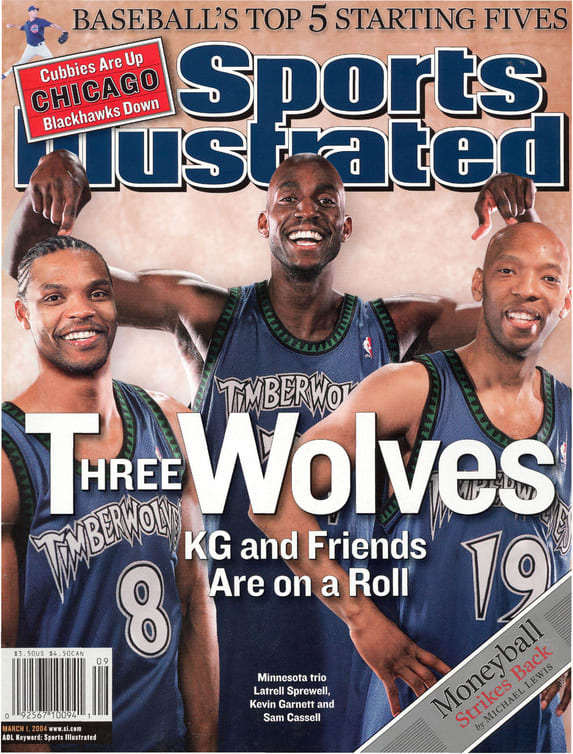

Così arrivò la stagione 2003/2004, quando a Minneapolis arrivarono Sam Cassell da Milwaukee e Latrell Sprewell da New York, due giocatori veterani con evidenti problemi caratteriali ma che potevano garantire a Garnett un rendimento offensivo degno di nota e una impennata di talento in regia.

Con la crescita di Wally Szczerbiak e con la solidità di Trenton Hassell, i Wolves disputarono una grandissima Regular Season, con Kevin Garnett in super spolvero, che finì con 24.2 punti e 13.9 rimbalzi di media a partita, e un alone di dominio assoluto su tutto e su tutti, dominio che gli valse il titolo di MVP della Regular Season, anche se il problema di Minnesota era la post season.

Arrivò il primo turno di Playoff, e finalmente i Twolves riuscirono a superarlo, battendo nettamente 4-1 i Denver Nuggets.

La maledizione era sfatata, adesso c’era l’appuntamento con la storia.

Turno successivo, i Sacramento Kings di Mike Bibby, Chris Webber e Peja Stojakovic, in parabola discendente dopo l’occasione persa nel 2002, ma sempre comunque una contender. Un grandissimo Kevin Garnett, salito ancora una volta di livello, trascinò Minnesota alla vittoria 4-3 nella serie, con una stratosferica performance difensiva a 360°, contenendo da Mike Bibby a Vlade Divac passando da Chris Webber, Brad Miller e Peja Stojakovic.

I Timberwolves sembravano la squadra del destino, ora gli toccava affrontare i Los Angeles Lakers nella Finale della Western Conference, con il vantaggio del campo. Dopo la sconfitta in Gara 1 al Target Center, i Wolves fecero i conti con la sfortuna in Gara 2, quando dopo 43 secondi dall’inizio della Gara Sam Cassell si infortunò al bacino, e non rientrò più.

Minnesota vinse per orgoglio Gara 2 pareggiando la serie, ma l’infortunio di Cassell era più grave del previsto. Sam “I Am” (storico soprannome che denota la sua spiccata personalità) provò a ritornare in Gara 3 allo Staples Center, giocando una discreta gara (18 punti in 26 minuti), ma poi non ritornò più in campo per il resto della serie, segnando il destino dei Wolves.

Sotto 3-1, al Target Center, Minnesota e soprattutto Kevin Garnett ebbero un moto di orgoglio e accorciarono le distanze (KG dominò quella gara con 30 punti e 19 rimbalzi) vincendo 98-96, ma in Gara 6 il destino di Garnett si compì, sconfitta 96-90 ed eliminazione per Minnesota, Lakers in Finale NBA, e tante recriminazioni per i Timberwolves.

I Big Three Kevin Garnett, Sam Cassell e Latrell Sprewell erano quindi stati eliminati ad un passo dalla Finale dai Los Angeles Lakers di Kobe, Shaq, Karl Malone e Gary Payton, che però si sarebbero sciolti come neve al sole la settimana successiva, stra battuti in Finale dagli atipici Detroit Pistons di Larry Brown, in un grandissimo upset, dove da Numero 3 del Seed della Eastern eliminarono i New Jersey Nets (N.2) e gli Indiana Pacers (N.1), per poi battere i Lakers in Finale.

Flip Saunders non ha mai avuto dubbi, parlando di quei Playoff:

“Sono certo che se avessimo avuto Sam Cassell per tutta la serie, avremmo vinto noi. Eravamo più in forma di loro, sia fisicamente sia psicologicamente, e una volta in Finale, nessuno può dirlo ma…sono convinto che quei Pistons non avrebbero retto la nostra fisicità e il nostro talento”.

Poi alla fine della stagione 2005, Latrell Sprewell se ne uscì con quel nefasto “I’ve got my family to feed” rifiutando il contratto da 21 milioni di dollari in tre anni offertogli dai Timberwolves, vanificando definitivamente le velleità di resistenza al massimo livello dei Wolves.

Altro mini-ciclo di Minnesota terminato, con un Kevin Garnett sempre più dominatore della Lega, ma sempre più solo nel cercare di portare alla vittoria i Timberwolves.

Altre due stagioni perdenti, e ormai il dado era tratto. Il tempo di KG a Minneapolis era scaduto.

L’amicizia tra i GM di Minnesota e Boston, Kevin McHale e Danny Ainge, vecchi compagni di mille battaglie sul campo, portò i due a discutere dello scambio. Ainge voleva Garnett a Boston, sarebbe stato meravigliosamente complementare a Paul Pierce. Dopo varie trattative, il 31 luglio 2007 Kevin Garnett venne ceduto ai Boston Celtics in cambio di Al Jefferson, Sebastian Telfair, Gerald Green, Ryan Gomes, Theo Ratliff e due prime scelte, assieme al classico “cash amount” di arrotondamento. Sette giocatori e soldi in cambio di Garnett. Tanto per misurare la volontà di Boston di avere KG in biancoverde.

Prima di quel 31 luglio però, le perplessità di Garnett sull’andare a Boston erano molteplici. Pur non avendo fatto l’università e pur essendo un ragazzo semplice, sanguigno e genuino, Garnett non era di certo una persona cieca o ignara delle proprie origini e delle proprie radici. Diciamo che per un afro americano del South Carolina in passato accusato di tentato linciaggio di una persona bianco-caucasica, non doveva essere facile essere investiti della responsabilità di diventare il leader e l’icona dei Celtics, spesso presi (inopinatamente e ingiustamente) come baluardo di una non ben precisata supremazia bianca. L’arrivo anche di Ray Allen aiutò Garnett a prendere una decisione, intravedendo lo spiraglio di una squadra non completamente da ricostruire ma che poteva funzionare, anche grazie all’intraprendenza di un players coach come Doc Rivers.

Dopo Garnett e Allen, affiancati a Paul Pierce in una nuova versione dei Big Three, i Celtics dovevano per forza ricostruire, e Danny Ainge fu un mago della free agency e degli scambi, facendo arrivare in Massachusetts quattro giocatori fondamentali come i veterani P.J. Brown e Sam Cassell (già nella precedente versione dei Big Three a Minneapolis con Garnett), assieme al grande difensore James Posey e al realizzatore (di culto assoluto per chi scrive) Eddie House, questi ultimi due si rivelarono poi fondamentali uomini spogliatoio nella stagione a venire.

Mancava solo la chimica, a questi Celtics, e non era facile, ma Doc Rivers fece il capolavoro.

Capolavoro vero.

Fu una stagione magica.

Persino l’aria del Boston Garden era diversa, in quegli otto mesi. Si respiravano missione e misticismo. Persino i più scettici e i peggiori detrattori di Kevin Garnett e dei Celtics, sapevano e sentivano che quella stagione sarebbe stata loro.

E così fu.

Partenza dal Palalottomatica a Roma di fronte a 11.000 persone nella prima gara di pre-season contro i Toronto Raptors di Andrea Bargnani, e poi via verso la storia. Una stagione regolare da 66 vinte e 16 perse, e un ruolino di marcia soffertissimo nei playoff.

Mille volte dati per battuti, mille volte caduti, mille volte rialzati.

4-3 al primo turno sugli storici rivali degli Atlanta Hawks, 4-3 al secondo turno sui Cleveland Cavaliers (97-92 in Gara 7, nonostante i 45 punti di LeBron James), 4-2 sui Detroit Pistons nelle Eastern Conference Finals, e infine il trionfo nelle NBA Finals, 4-2 sui rivali di sempre Los Angeles Lakers, con la apoteosi della decisiva Gara 6 al Garden, un annichilente 131-92 sui gialloviola con Kevin Garnett miglior marcatore e miglior rimbalzista della gara con 26 punti e 14 rimbalzi.

Il sogno che finalmente diventa realtà per il ragazzone da Greensville, South Carolina. Il Titolo NBA, da protagonista, a tratti da dominatore. L’MVP delle Finals andò giustamente a Paul Pierce, ma tutta quella stagione, quello spogliatoio sempre unito, quel contenimento e quella gestione del genio e soprattutto della sregolatezza di Rajon Rondo, quel tenere duro nei momenti più difficili dei Playoff, tutto questo arrivò da sproni e input di Kevin Garnett.

Subito dopo quella Gara 6 di vittoria, KG disse tre semplici parole, ai microfoni di ESPN:

“Anything is possible”

In quell’urlo liberatorio, tra i coriandoli del Boston Garden e i compagni di squadra che festeggiavano, c’era tutto.

L’accusa di linciaggio, il test universitario fallito, il salto nel buio nella giungla della NBA, la fatica ai Twolves, il contratto che ha scatenato il Lockout, le sette sconfitte consecutive al primo turno di Playoff, le meteore Cassell e Sprewell, l’etichetta di perdente, la rinascita con i Big Three in quella stagione magica.

C’era tutto, in quell’urlo.

La liberazione.

Il chilometraggio di Garnett era già altissimo nel 2008, già 13 stagioni NBA giocate sempre al massimo senza mai risparmiare una singola goccia di sudore, e la stanchezza si faceva sentire, stagione dopo stagione, nonostante la totale dedizione e lo strenuo impegno di KG in allenamento e in partita. I Celtics raggiunsero ancora le NBA Finals due anni più tardi, lottando fino alla fine sempre contro i Los Angeles Lakers ma stavolta soccombendo alla settima partita, concedendo la rivincita alla squadra di Phil Jackson, già Campioni NBA l’anno prima contro gli Orlando Magic.

Boston fece i playoff fino alla stagione 2012/2013, eliminati al primo turno 4-2 dai New York Knicks, quando era ormai evidente (nel mentre Ray Allen se n’era già andato, a vincere il Titolo NBA quella stessa stagione con i Miami Heat) che il ciclo era finito. Anche le cifre di Garnett, alla sua diciottesima stagione NBA, cominciavano a scemare, soprattutto a rimbalzo.

La cessione a Brooklyn nella stagione successiva e le ultime due stagioni tra i Nets e il ritorno ai Timberwolves siglarono la uscita di scena di Garnett dal basket giocato, nella stagione 2015/2016.

Campione NBA, Regular Season MVP, All Star Game MVP, Defensive Player of the Year, 9 volte All Defensive Team, 4 volte Miglior Rimbalzista, 15 selezioni per l’All Star Game e molto altro ancora nella carriera di Kevin Garnett, che a prescindere dai traguardi raggiunti, forse un po’ meno di quelli che avrebbe meritato per l’impatto che ha avuto sulla NBA in proiezione futura, rimane colui che ha rivoluzionato la concezione di ruolo e di versatilità nel basket.

Se lasciamo stare casi eclatanti ed isolati come Darryl Dawkins e Moses Malone, centri stanziali di altre epoche, la scelta dei Minnesota Timberwolves di selezionare con la Quinta chiamata assoluta un giocatore proveniente direttamente dalla high school è stata epocale.

Poi sono venuti Kobe Bryant, LeBron James, Jermaine O’Neal, Tracy McGrady, Dwight Howard, Rashard Lewis e molti altri con alterne fortune (basti pensare solo a Kwame Brown, scelto dai Washington Wizards di Michael Jordan con la Chiamata Numero Uno nel 2001), ma il primo passo è stato fatto da Kevin McHale e Flip Saunders con KG.

McHale e Saunders hanno avuto occhio, istinto e coraggio, nell’affidarsi all’uomo da Farragut alla chiamata Numero 5. E hanno avuto ragione, consegnando alla storia NBA un giocatore che ha cambiato per sempre il corso del gioco, un giocatore prototipo dell’atleta di oggi.

Il prossimo 29 agosto Kevin Garnett, assieme a Tim Duncan, Rudy Tomjanovic, Tamika Catchings e assieme al compianto Kobe Bryant, sarà indotto nella Basketball Hall of Fame di Springfield Massachusetts, giusto tributo alla carriera di un giocatore fondamentale nello sviluppo e nel progresso del basket.