articolo scritto nel 2017, dopo la morte di Jerry Krause

Il caldo era opprimente.

Nonostante le veneziane fossero serrate, un raggio di sole solitario penetrava nell’ufficio, illuminando piccole particelle di polvere che parevano sospese nell’aria, neanche fossero anch’esse paralizzate dall’afa.

Jerry Krause si asciugò la fronte, madida di sudore, e si rimproverò per non aver fatto portare su da Doris il vecchio ventilatore dal magazzino. Lui, che di solito pensava a tutto, si era dimenticato un dettaglio fondamentale per un uomo della sua stazza, e adesso era bloccato lì a leggere i nuovi contratti di sponsorizzazione rischiando di gocciolare sui fogli.

A onor del vero, era comprensibile: le ultime settimane, trascorse seguendo l’ultima grande cavalcata della squadra al titolo – squadra che lui aveva costruito – erano state intensissime. Per non parlare del finale, Jordan che recupera palla, mette a sedere Russel e realizza il tiro della vittoria: un epilogo degno di un kolossal hollywoodiano.

E vissero tutti felici e contenti, si sarebbe detto in una di quelle pellicole. Poi dissolvenza in nero e quella sensazione simile al risveglio mattutino che si prova quando si riaccendono le luci in sala, e si torna alla vita reale mente scorrono i titoli di coda.

Ma non si trattava di una pellicola cinematografica, e il lieto fine non era affatto il momento in cui il pubblico avrebbe smesso di prestare attenzione.

La grande domanda era quale sarebbe stato il primo nome ad apparire nei titoli di testa, quello a cui attribuire il merito del film appena terminato. Beh, dopo quello di Jordan.

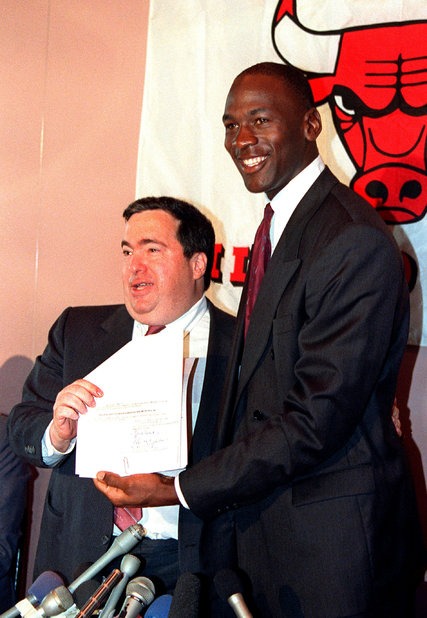

Krause alzò lo sguardo verso una vecchia fotografia, che lo ritraeva assieme a Micheal. Era il 90? No, doveva essere l’88, perché era stata scattata dopo il rinnovo del contratto.

Il contrasto era imbarazzante: da un lato Jordan, statuario e con quel sorriso istituzionale che i re sono soliti riservare alla plebe acclamante; dall’altro lui, basso, tarchiato e con una smorfia ben poco affascinante dipinta sul volto. Incredibile, pensò, come raramente riuscisse a venire bene in una fotografia.

Gli animi, che nella foto parevano ben distesi, erano in realtà piuttosto tesi e turbolenti all’epoca.

A guardare quella foto mai si sarebbe detto che Jordan era furibondo con lui.

Krause ricordava di aver dovuto trascorrere ore di telefonate con “His Airness” o come diavolo lo chiamavano, quando divenne di dominio pubblico la notizia che il suo fido luogotenente, Charles Oakley, sarebbe stato mandato a New York per Bill Cartwright.

Ovviamente il caro Mike non aveva mancato di far sentire il suo disappunto ai media che pendevano sempre dalle sue labbra.

Tutti calcarono volentieri la mano sulla poca lungimiranza di cedere un 24enne che avrebbe fatto la sua discreta figura come versione afroamericana di Steven Seagal per un 31enne dinoccolato e scoordinato, con un ginocchio a pezzi.

Jordan aveva poi bullizzato il povero Cartwright per tutta la stagione, imponendo di non passargli la palla nell’ultimo quarto e imitando la sua goffa tecnica di tiro.

Alla fine aveva avuto ragione lui, ovviamente.

Le grandi squadre non sono degli album di figurine, ma più dei castelli di carte, che vanno mantenuti in un delicato equilibrio.

E Cartwright, un pivot difensivo puro, era più adatto a giocare con Horace Grant rispetto ad Oakley, una power forward adattata a centro che si lamentava sempre di essere poco coinvolta in attacco. Il suo piccolo contributo ai tre titoli che seguirono, in particolare le sue difese su Pat Ewing, dovette riconoscerlo a malincuore anche un riluttantissimo Jordan, che comunque non ammise mai di aver avuto torto. Non a lui, almeno, ma d’altro canto non si sarebbe mai aspettato nulla di simile da lui.

Il nome di Micheal J. Jordan sarebbe stato sicuramente il primo che i posteri avrebbero associato ai trionfi che la franchigia aveva raccolto nell’ultima decade.

Dopotutto era il giocatore più competitivo, più dominante della lega. Diamine, era probabilmente il più forte della storia! Non sarebbe potuto essere altrimenti.

Krause allungò la mano grassoccia verso una scatola di ciambelle, suo sfizio preferito, posta su un piccolo comò accanto alla scrivania. La addentò voracemente, osservando la piccola custodia di mogano che giaceva aperta sulla sua scrivania. Al suo interno, adagiato su un piccolo cuscino di velluto viola, c’era un sigaro. La carta che lo avvolgeva era marchiata con la scritta NBA CHAMPIONS 1998.

Ma avrebbe vinto sei titoli senza di lui, il grande Jordan?

Di sicuro non con Olden Polynice al posto di Scottie Pippen, di cui Krause si era innamorato fin da quando era un silenzioso – beh, ancor più silenzioso – giovane della Central Arkansas che nessuno si filava.

Non senza Horace Grant, che si era forzato a draftare nonostante nutrisse diversi dubbi.

Negli ultimi tre anni, sarebbe stato difficile riuscirci senza Rodman, preso dagli esasperati Spurs che pur di liberarsene erano disposti a tankare selvaggiamente.

E ovviamente non ci sarebbe certo riuscito senza..

“Coach Jackson è qui per vederla, mr. Krause.”

La voce della sua segretaria, proveniente dal piccolo interfono sulla sua scrivania, lo ridestò dai suoi pensieri e dalla sua ciambella, che si affrettò a finire.

Non poteva dirsi sorpreso, ma non credeva che Jackson avrebbe fatto così in fretta a fare le valigie.

“Bene. Lo faccia entrare subito”. Le rispose con la voce resa roca dal troppo tempo trascorso in silenzio, sporgendosi verso il piccolo aggeggio.

Krause si spolverò le briciole dalla camicia, che avvolgeva a fatica il suo addome, e mise da parte i documenti che stava esaminando, rivolgendo lo sguardo sulla porta.

Dopo qualche secondo questa si aprì, e la figura imponente di Phil Jackson si affacciò nella stanza, rimanendo però sulla soglia. Era in maniche di camicia, ma non mostrava di star soffrendo particolarmente il caldo. In mano aveva una piccola valigetta di pelle. La sua espressione era austera e seria, come sempre quando si trovava a colloquio con Krause.

I due rimasero per qualche momento immobili, come per studiarsi: nessuno dei due voleva fare la prima mossa. Infine Jackson si risolse ad avanzare verso la scrivania.

“Infine è finita.” esordì con voce grave.

“Così si direbbe” rispose Krause.

Altra pausa.

“Sono venuto a rassegnare le mie dimissioni”

“Lo so”

Ennesima pausa. L’aria all’interno della stanza pareva ancora più pesante, e non per la temperatura. Jackson si avvicinò ancora, e tirò dalla valigetta un documento che porse a Krause, che si mise gli occhiali per fingere di leggerlo.

Erano trascorsi undici anni da quando, in quello stesso ufficio, Jackson aveva firmato il suo contratto da assistant coach.

All’epoca allenava gli Albany Patriots nella CBA, la lega minore americana, quando i suoi capelli non erano ancora bianchi e il suo ego non ancora ampio quanto lo United Center, se non di più.

All’inizio era stato etichettato come un “suo” uomo e pendeva dalle sue labbra, ma dopo la promozione a head coach e i primi titoli vinti aveva iniziato a mostrarsi sempre più insofferente verso di lui. Ora era il Maestro Zen della Lega, venerato da media e tifosi per la sua Triangle Offense, in realtà un’invenzione dell’assistente Tex Winter.

Mentre lui, Krause, era rimasto il brusco e paffuto general manager che nessuno sembrava apprezzare davvero. Nonostante avesse meriti uguali, se non superiori, a quelli di Jackson.

“Sembra tutto in ordine” si risolse a dire il General Manager, dopo aver appurato che l’ormai ex coach dei Bulls non dava segni d’impazienza.

“Non mi resta che augurarti buona fortuna per il resto della tua carriera” aggiunse con tono brusco, strizzandosi contro la scrivania per poggiare il documento sulla pila di fogli che aveva messo da parte prima.

Jackson annuì, e fece per andarsene. Poi si fermò, tornò indietro e gli tese la mano. Krause fu colto di sorpresa, e si alzò lentamente. Lo guardò negli occhi, e vi lesse diverse emozioni contrastanti. Gli strinse la mano, mantenendo l’aria più dignitosa che gli concedesse il suo aspetto.

Phil Jackson fece per dire qualcosa, ma poi annuì nuovamente e uscì dalla stanza.

Krause rimase in piedi, riflettendo su quanto era appena successo.

La dinastia dei Bulls si era ufficialmente conclusa.

Pippen non avrebbe rinnovato, Rodman nemmeno, Jordan aveva già annunciato di volersi ritirare e ora Phil Jackson aveva tenuto fede alle promesse e si era dimesso.

Restava solo lui, come un padrone di casa che deve pulire tutto al termine di una festa. E in quel momento capì che il nome più ricordato per quella serie di trionfi non sarebbe stato il suo.

Jordan e Jackson se ne andavano da vincenti, indubbiamente il modo migliore per essere ricordati bene dai posteri. Lui invece sarebbe rimasto per l’inevitabile declino della squadra, sul quale non nutriva alcun dubbio.

Per quanta fede riponesse nel futuro coach Tim Floyd, in fondo sapeva di averlo corteggiato per tre anni solo per fare dispetto a Jackson, e l’unico giocatore di qualità che sarebbe rimasto era Toni Kukoc, l’ultima sua grande pesca al draft.

Quello stesso Kukoc che Pippen e Jordan avevano osteggiato fin dall’inizio e poi si era rivelato fondamentale.

Si sedette lentamente sulla poltrona, e dopo qualche momento riprese ad esaminare i contratti di sponsorizzazione per l’anno successivo, borbottando. L’occhio gli cadde sul sigaro.

I giocatori vanno e vengono, gli allenatori anche. Quello che restava era l’organizzazione, e l’organizzazione era lui. Sia nei tempi bui che nei momenti di gloria, lui sarebbe rimasto lì a cercare di fare il meglio per la squadra, ed era forse questo il suo più grande merito.

Ma era certo che non avrebbe vissuto abbastanza da vedersi onorato ai livelli di Jordan e Jackson.

Non erano giocatori e allenatori a vincere i campionati, ma le franchigie.

Prese il sigaro tra le dita, lo scartò. Recuperò un piccolo accendino Zip argentato da un cassetto.

La franchigia era lui.

pareva di sentire il profumo del sigaro. e la stretta di Phil, mentre un rivolo di sudore scendeva su schiena e camicia di Jerry.

complimenti sinceri, gran pezzo

Federico Pampanin

bel pezzo, ma alla fine ti sei schierato, i titoli si vincono insieme se non hai Jordan…

Bellissimo articolo! Come scritto nel post sopra “si sente il profumo del sigaro”. Complimenti!!!