a cura di Eugenio Agostinelli e Daniele Vecchi

Sfondare nell’NBA è il sogno di miliardi di ragazzini sparsi in tutto il mondo, si sa. Chi prova ad emulare i suoi idoli nel canestro di casa, chi si compra la divisa del suo giocatore preferito e non la toglie nemmeno per andare a letto, chi le nuovissime scarpe della superstar appena uscite. Ma c’è anche chi, nella sua insignificante cittadina di qualche migliaio di abitanti, a malapena può trovare un campetto in cui giocare, una squadra da tifare, un sogno da rincorrere.

Richard ‘Rip’ Hamilton può guardarsi indietro e sorridere, perché lui è uno di quelli che ce l’ha fatta partendo da zero.

Coatesville è un piccolo paese di 11mila anime a 40 minuti ad ovest da Philadelphia, città dell’amore fraterno. Ma così come a Philly, per le vie di C’ville non c’era traccia né di amore né di fratellanza, con risse e casini all’ordine del giorno. Genitori separati, membro di una gang non proprio raccomandabile e poco intenzionato a studiare per garantirsi un futuro tranquillo, Richard ha avuto da sempre un escamotage a tutte le difficoltà del suo caso: la pallacanestro.

Proveniente da una famiglia di sportivi con l’atletica leggera a prevalere sulle altre discipline, il piccolo Rip si è da subito appassionato a questo sport, supportato nella scelta dal papà e dal nonno, suoi fan sfegatati numero 1 e 2 alle partite.

“Sei stato bravissimo Rip, come sempre d’altronde. A casa aggiungo questa partita alla raccolta, saranno ormai 200 le videocassette con le tue partite nello scaffale!”.

Già, perché papà Richard Sr. filmava OGNI partita del figlio, per poi conservare gelosamente i VHS in un apposito armadio in casa. E la sera, dopocena, tutti sintonizzati davanti alla televisione: giocavano i Sixers. Rip non era tifoso della vicina squadra di Philadelphia, ma a quell’epoca la tv via cavo nelle zone limitrofe trasmetteva solo le loro partite, dunque toccava accontentarsi, anche se “Doctor J, Maurice Cheeks e Charles Barkley erano un gran bel vedere per me”.

Rip si allenava, e grazie al suo fisico da centometrista era in grado di percorrere grandi distanze senza sentire la stanchezza nel suo corpo. Suo papà stravedeva per lui, forse troppo, facendolo credere sempre il migliore tra tutti i suoi compagni. E quando la squadra della Coatesville High School non lo prese, Rip ci rimase ovviamente malissimo.

L’uomo a cui si deve attribuire un’alta percentuale del successo di Hamilton risponde al nome di Ricky Hicks, allenatore locale che vide nel giovane qualcosa di speciale, ma soprattutto una gran voglia di scrivere la storia portando alto il nome della sua città natale.

“Sei troppo hip-hop ragazzo. Troppo streetball. In NBA lo streetball non va lontano”. Con poche ma mirate parole, Hicks riuscì a far breccia da subito nel cuore di Rip, facendogli capire che il suo modo di giocare, fatto di continui palleggi, crossover e virtuosismi inutili, avrebbe potuto impedirgli di fare strada. Corse, circuiti di palleggio e sessioni di tiro (con al massimo 1-2 palleggi) erano la base degli allenamenti che Hamilton affrontava ogni giorno, senza mai proferire parola sui metodi del suo mentore, specializzandosi fin da subito nel mid-range jumper, quel tiro dalla media che mai nella storia dell’NBA ha trovato miglior interprete dell’ex numero 32.

Di talento ce n’era dentro quel corpo esile e longilineo, eccome se ce n’era. Nei campetti di Coatesville, Hamilton si divertiva a sperimentare i risultati dei duri allenamenti, mangiando letteralmente in testa ai suoi avversari, grandi o piccoli che fossero.

E, talvolta, chiamati anche Kobe Bryant.

I due si conobbero proprio durante un torneo 3-on-3 in un playground di Philly, sfidandosi e controbattendo colpo su colpo l’uno all’altro. Jellybean Bryant, all’anagrafe Joe, rimase sorpreso: qualcuno era in grado di tenere testa a suo figlio. Per questo non esitò nel fare i complimenti a Richard Sr: “Your buddy’s got it”. Il tuo ragazzo ha stoffa.

Se ne accorsero quelli della High School, che pochi anni prima lo respinsero: a 16 anni era una delle guardie tiratrici più promettenti dell’intero panorama cestistico nazionale, che non riuscì a portare al trionfo la sua Coatesville nel campionato regionale solo per colpa di colui che si sarebbe poi fatto chiamare Black Mamba.

Se ne accorse l’intera università di Connecticut, con coach Jim Calhoun che stava urgentemente cercando una guardia in grado di raccogliere l’eredità lasciata da Ray Allen.

Era come se Calhoun sapesse già che quello smilzo lì lo avrebbe condotto mano nella mano al successo in NCAA nel lontano 1999.

Throwback.

Il rapporto tra Rip e suo nonno Edward era speciale: in tutto il percorso scolastico di suo nipote, Edward non saltò MAI una partita. Era un secondo padre per il piccolo Richard, che ascoltava ogni consiglio che suo nonno si sentiva in dovere di dargli, che fosse per la sua crescita umana o che si trattasse di qualcosa di tecnico, anche se era completamente ignorante in materia. Nell’estate ’98 Edward si ammalò gravemente, e sembrava non esserci via di scampo da un destino già scritto. A settembre, infatti, passò a miglior vita, lasciando a Rip tutti i suoi insegnamenti e virtù, ma anche un vuoto incolmabile all’interno di sé.

Quell’estate, Hamilton si era infortunato gravemente ad un piede durante un allenamento di prova con Team USA. La possibilità di dover abbandonare l’attività era, purtroppo, da prendere in considerazione. Ma mosso dal grave lutto familiare e da una gran voglia di rivalsa, si gettò a capofitto sulla riabilitazione, riguardandosi anche le sue vecchie partite per capire quali difetti correggere, dove migliorare e cosa continuare a fare.

Quello fu solo il preudio per una stagione che lo avrebbe poi proiettato in cima al mondo del College Basketball.

Mr. Mid Range era un giocatore d’élite a Connecticut, e stava recuperando velocemente dall’infortunio per presentarsi al 100% per la fase più importante della stagione, la March Madness. Due sole sconfitte in regular season e l’inserimento per Hamilton nell’All-Tournament First Team, una squadra tosta ed il Coach of the Year, Jim Calhoun.

Ho visto squadre peggiori.

Fuori Texas, fuori New Mexico, eliminata Iowa e sbattuta fuori anche Gonzaga, il lavoro in difesa di Hamilton (aspetto molto, troppo sottovalutato), oltre che quello nella metà campo offensiva, stava diventando di cruciale importanza per le vittorie degli Huskies, che si ritrovarono davanti Ohio State nella semifinale delle Final Four di St. Petersburg.

Rip Hamilton contro Michael Redd, destra contro mancina, tiro dalla media contro tiro da 3 punti. Ventiquattro di Hamilton, Huskies in finale.

Lì erano attesi da Duke, la corazzata data da tutti gli esperti come certa vincitrice del torneo NCAA. Coach Krzyzewski si affidava ad Elton Brand sotto canestro e Shane Battier sul perimetro per mettere la museruola ad Hamilton, che però era un uomo in missione, con un unico obiettivo in testa. E non era quello di arrivare secondo.

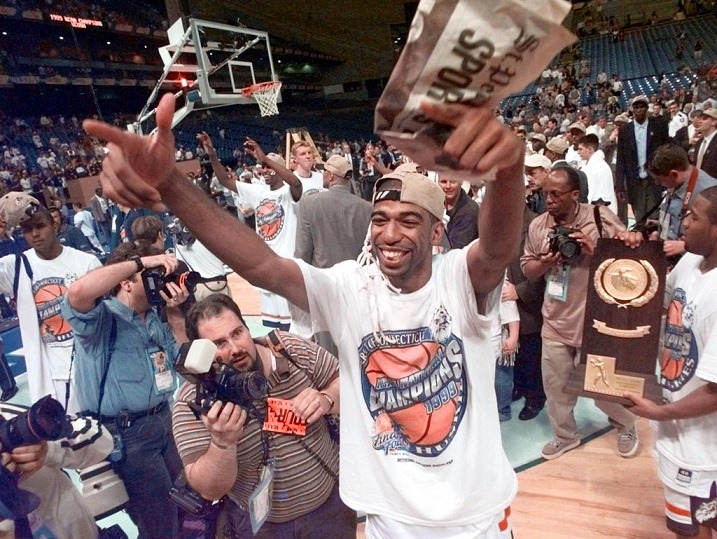

Dopo una partita equilibratissima, a spuntarla nel finale fu proprio UConn. Hamilton, grazie ai suoi 27 punti, assieme al trofeo NCAA alzò anche quello di Most Outstanding Player delle Final Four.

Conoscete un modo migliore per spianarsi la strada verso l’NBA? Io no.

Al termine dell’anno da junior, infatti, Hamilton non poteva ovviamente passare inosservato, e decise di dichiararsi per il Draft NBA. Rip venne chiamato dagli Washington Wizards con la settima scelta assoluta, entrando in una franchigia che stava attraversando un profondo periodo di transizione ed una quasi irreversibile crisi di identità. Hamilton arrivò in una squadra con poca chimica e non completamente in mano al coach Garfield Heard, sostituito da Darrell Walker dopo 44 partite in stagione. La fatica ad integrarsi e la momentanea impossibilità di calarsi nel ruolo di uomo franchigia, peraltro senza sentire la fiducia attorno a sé (veterani come Rod Strickland e Mitch Richmond non gli diedero nessuna opportunità di dimostrare le proprie qualità anche di leader) contribuirono a relegarlo ad una rookie season da 9 punti di media a partita in poco più di 19 minuti di utilizzo.

Già nella stagione successiva però il talento di Rip prese il sopravvento: in una delle peggiori versioni dei Wizards (19 vinte e 63 perse nella stagione 2000-01), Hamilton si confermò come il nuovo punto di riferimento di Washington, con 18.1 punti di media a partita, in attesa dell’arrivo di Michael Jordan, presidente dei Wizards che nella stagione successiva tornò sul campo per la seconda volta, portando con sé coach Doug Collins e una delle più infelici prime scelte assolute nella storia dei Draft NBA, Kwame Brown. L’unica stagione di Rip Hamilton assieme a Jordan fu una stagione ottima, da 20 punti di media, e un continuo clinic lungo una stagione alla ricerca di apprendere, imitare e copiare i movimenti e la attitudine di Jordan sul campo e in allenamento, famose rimasero le “pose” di Rip al fianco di Michael Jordan dopo i canestri della vittoria a Cleveland e a Phoenix. Un’amicizia che portò ad Hamilton anche tante sneakers, una delle passioni più grandi del ragazzo da Coatesville: l’accordo per entrare nel Team Jordan fu immediato, e la scarpiera di casa Hamilton si arricchì di un numero non ancora decifrabile di Air Jordan.

Durante la stagione successiva, quella 2002/2003, Rip approdò a Detroit, in un grande scambio atto a portare a Washington il prodotto di North Carolina Jerry Stackhouse, fortemente voluto da Michael Jordan, per formare quella che venne chiamata la Tar Heels Connection Except One (Christian Laettner).

Allenati da Rick Carlisle, i Pistons raggiunsero le Eastern Conference Finals, battuti dai New Jersey Nets che poi si schiantarono per la seconda volta consecutiva nei Los Angeles Lakers alle Finals. Hamilton con 19.7 punti di media fu una delle colonne portanti di Motown, una continua e consistente presenza offensiva, una certezza per quei Pistons, che però avevano bisogno di un ultimo e decisivo step per giocarsi fino in fondo tutte le proprie carte.

L’anno successivo Rip ebbe l’appuntamento con la storia.

Che strana e pazzesca squadra furono i Detroit Pistons campioni NBA nel 2004. Un allenatore come Larry Brown, appena arrivato da Philly e, come sempre al primo anno, dall’impatto devastante sulla squadra. Un paio di defensive stoppers come Tayshaun Prince e Ben Wallace, un pazzesco attaccante e sottovalutato difensore come Rasheed Wallace, un playmaker realizzatore e clutch shooter come Chauncey Billups, e… Un giocatore di altri tempi, Richard Hamilton da University of Connecticut.

In questa versione dei Pistons, Rip si mostra in tutto il suo splendore: un giocatore dai solidi fondamentali, non un leader ma nemmeno uno che si nasconde, non fisicamente esplosivo, ma con una immensa abilità nell’uscire dai blocchi con i tempi giusti, e col suo mortifero tiro dai 4-5 metri, il suo caro e vecchio mid-range shot, quel cosiddetto in between game che tanti allenatori al giorno d’oggi reclamano essere scomparso. Il giocatore perfetto per Larry Brown, che si integra magistralmente con i compagni in una squadra che, ogni sera, ha un protagonista diverso in campo.

E qui si aggiunge un pizzico di drama, in questa magica stagione 2004 dei Pistons.

The Phantom of the Opera is in the building.

Dopo due fratture al naso durante quella stagione, Hamilton fu costretto dai medici ad indossare la maschera protettiva, cosa che dovrà fare per il resto della sua carriera. La poesia di questo nuovo status e la sensazione di essere una squadra in missione, diedero ai Pistons una spinta ulteriore verso la vittoria finale.

Raggiunte le NBA Finals contro i Lakers del Three-Peat e tronfi e sicuri di loro con i 4 Hall of Famers Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Gary Payton e Karl Malone (se non era per Derek Fisher e la sua magia contro gli Spurs, i 4 futuri Hall of Famers nemmeno l’avrebbero giocata, quella finale), sull’1-1 dopo due gare allo Staples Center, Rip Hamilton si prese sulle spalle la propria squadra in Gara 3, prima partita al Palace of Auburn Hills, segnando 31 punti con 11 su 22 dal campo, contribuendo al processo di sfaldamento dei Lakers, che in Gara 4 e Gara 5 vennero definitivamente maciullati dallo strapotere difensivo dei Pistons, che si laurearono Campioni NBA proprio con Hamilton sugli scudi, a 21.5 punti di media nei playoff. Una vittoria inattesa di un gruppo bistrattato da tutti, probabilmente troppi, al cospetto di una squadra che passerà poi alla storia per non essere stata in grado di portare un anello a Los Angeles, sponda gialloviola.

Nella stagione successiva i Pistons sono determinati a bissare: non gli manca nulla, il loro ciclo è all’apice. Ma purtroppo per loro è stagione dispari, 2005, e tocca agli Spurs, vincenti nel 2003 prima e nel 2007 poi, non lasciandosi sfuggire l’occasione anche nel 2005. Se però fosse stata Detroit a trionfare, nessuno avrebbe potuto dire nulla. La truppa di Larry Brown infatti vendette cara la pelle fino a Gara 7, vincendo Gara 6 all’AT&T Center, pareggiando la serie a 3-3 e soccombendo nella ultima e decisiva gara. Ancora una grande stagione per Hamilton, il migliore dei suoi sia in regular season (18.7 punti e 4.9 assist di media a partita) che nei playoff (20 punti e 4.3 assist di media), e diventato uno dei giocatori più solidi dell’intera NBA dopo 5 soli anni nella lega.

La magia attorno a quei Pistons stava iniziando a scomparire: le sconfitte nei seguenti playoff contro gli Heat di un giovane D-Wade, lo strapotere dei Celtics dei Big Three, l’arrivo di LeBron James a spazzare via ogni traccia del passato.

Hamilton continuava a svolgere le sue mansioni in maniera perfetta: tant’è che nel 2006, 2007 e 2008 arrivarono anche le convocazioni per l’All Star Game, ed i numeri personali continuavano ad essere ottimi per il ragazzo da Coatesville.

La cessione di Ben Wallace ai Bulls e lo scambio Billups-Iverson con Denver completò il processo di distruzione dei Bad Boys di Motown, ed Hamilton dovette ricominciare da capo per provare a tornare ad alti livelli con addosso i colori rossoblu.

Poi qualche incidente di percorso: un paio di infortuni, ma soprattutto il litigio con coach Kuester, lo portarono a guardare dalla panchina gran parte della stagione 2009/2010, per poi vedersi strappare il suo contratto da 34 milioni di dollari in 3 anni nel Dicembre 2011. Subito dopo arrivò la chiamata dei Chicago Bulls, che necessitavano come l’aria di una guardia esperta come lui in grado di dare un efficiente contributo ogni sera. Il suo cameo in maglia Bulls durò 1 anno e mezzo, senza infamia e senza lode, ma il fisico di Hamilton era ormai logorato e non c’era più la voglia di scorrazzare per il parquet come solo qualche anno fa faceva. A luglio 2013 si interruppe anche il rapporto coi Bulls, e due anni più tardi Rip annunciò il ritiro ufficiale dal basket giocato.

Le immagini di quel prolungato abbraccio finale tra Rip Hamilton e Reggie Miller nella ultima partita della carriera di Miller contro i Pistons, è un segno, è IL segno. Il passaggio del testimone, forse l’ultimo prima di un oblio in cui il nuovo basket, quello fatto di versatilità elasticità e fisicità esasperata fino all’eccesso, prendesse definitivamente il sopravvento. La determinazione, la maestria e la velocità nell’uscire dai blocchi di Reggie Miller, il suo fulmineo rilascio e la sua devastante efficacia, queste caratteristiche il buon Reggie le ha ritrovate nel suo erede naturale, Richard Hamilton. Ray Allen, altro maestro di questo tipo di fondamentale, potrebbe lui pure essere accomunato a questa ristretta élite di mortiferi ed entusiasmanti tiratori (e forse a maggior ragione, essendo lui più tiratore puro di Hamilton), ma…

Reggie Miller ha voluto cedere il testimone a Rip. Perché proprio a lui?

Because of the roots.

Because of the Love for the Game.

Indiana e Detroit.

Due squadre storicamente dure, operaie, cattive, viscerali, che si odiano e si rispettano da sempre. In un certo senso la quint’essenza di un basket che sta scomparendo, o che perlomeno è in trasformazione. E Miller ha lasciato a Hamilton il testimone di questo background, un background fatto di sudore, sangue, blocchi, lotte, litigi, gomitate, setti nasali rotti, maschere, movimenti ripetuti milioni di volte in allenamento e in partita. Il suo talento, il suo in between game, la sua disponibilità a mettersi in gioco, come leader della squadra e come gregario senza mai spaccare lo spogliatoio, la sua dedizione e il suo totale e incondizionato amore per il gioco, hanno fatto di Hamilton una delle icone della NBA nel terzo millennio.