grafica Mattia Iurlano

articolo Gerardo Franceschini

Facciamo l’ipotesi di essere a Melbourne, Australia, nel 1992, in un giorno a caso di marzo, per esempio il 23. Facciamo l’ipotesi che papà Drederick ci sia finito casualmente qui in Australia, dopo aver passato, sotto la saggia guida di Rick Pitino, tutti i suoi anni di college a Boston University. A tratti dominandoli, per la cronaca. E’ un’ipotesi nemmeno troppo remota quella di trovarci in Australia, il 23 marzo del 1992, perchè “Dred”, dopo quella parentesi oltreoceano, scelse di giocare per i Bullen Boomers. A Melbourne, appunto. Ma perchè proprio quel giorno? Perchè quel giorno a caso di marzo, papà Drederick, che di cognome fa Irving, e mamma Elizabeth, diventarono genitori per la seconda volta, dopo Asia. Genitori di Kyrie, che sarebbe poi il protagonista della nostra storia.

Durerà poco l’avventura di Kyrie a Melbourne per la verità, appena due anni. La famiglia decide di trasferirsi negli Stati Uniti, direzione New Jersey, nel 1994. La situazione è critica: Elizabeth accusa dei problemi di salute che non fanno presagire nulla di buono, Kyrie è solo un bambino, ancora da crescere insieme alla sorella maggiore Asia, che ha appena scoperto la sua passione per la pallacanestro. Drederick, invece, un padre che quella passione l’ha già maturata da tempo e che ora deve accantonare perchè la preoccupazione per quello che sta vivendo non lascia scampo. L’8 settembre del 1996 Elizabeth chiude gli occhi dopo una lotta estenuante. E la ferita che lacererà il cuore di Kyrie, nonostante l’età, non si rimarginerà mai. Papà Dred, a mezzo centimetro dal baratro, reagisce da campione, Kyrie lo segue e ha già le idee chiarissime. Quello che vuol fare è giocare a pallacanestro, nient’altro: il classico sogno utopico partorito da qualsiasi bambino alle elementari dopo essere stato folgorato dalla scoperta di una passione.

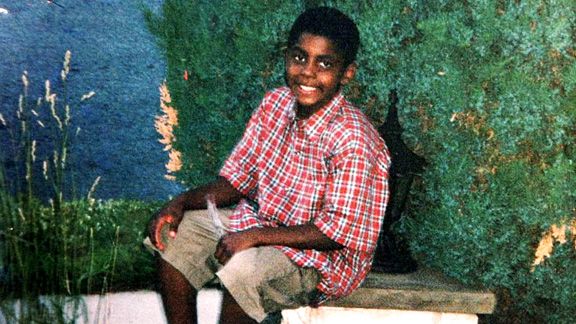

Kyrie, però, non è uno qualsiasi. E’ una frase consumata e stra-consumata, facile da dire quando si racconta di chi oggi ce l’ha fatta: ma per Kyrie, come per altri, vale davvero. Vale davvero perché tira e segna per la prima volta in un canestro regolare a quattro anni, perché coccola il pallone come nessuno alla sua età, perché crede in quello che fa con tutto sé stesso. Perché sul suo armadio, a dieci anni, c’è scritto “I will play in the NBA”. Ecco perchè vale davvero. L’ascesa ha inizio proprio nel New Jersey, alla Montclair Kimberley Academy. Qui passerà i primi due anni di high school – superfluo sottolineare il suo impatto – per poi fare una scelta fondamentale al terzo anno. Una scelta per continuare a rimettersi in gioco, per misurarsi in un contesto più competitivo: St. Patrick High School, sempre New Jersey. Città segno del destino, Elizabeth. Saranno due anni intensi, non sempre in discesa, nonostante il talento indiscutibile del ragazzo. Alla sua seconda stagione la svolta definitiva: migliora tutte le statistiche dell’anno precedente e chiude la stagione a ventiquattro punti di media, portando alla vittoria finale St. Patrick.

La missione è compiuta, è tempo di saluti e di cambiamenti, di alzare nuovamente l’asticella prima del grande salto, inevitabilmente già pronosticato. E’ una scelta secca: Duke University allenato da quel guru che risponde al nome di Mike Krzyzewski, dove sceglie di indossare la maglia #1, dopo aver portato la #11 (eccezion fatta per il primo anno a St. Patrick giocato con la #24) alla high school. Undici come le partite che Kyrie Irving giocherà con i Blue Devils: dopo appena nove gare un infortunio all’alluce lo costringerà ad uno stop beffardo. Tornerà Kyrie, nel momento probabilmente più importante, alla vigilia dell’inizio del torneo NCAA: dopo aver superato il primo turno, la corsa di Duke viene però interrotta da Arizona alle Sweet Sixteen. Un’annata sfortunata mai decollata veramente, nonostante sprazzi – e anche qualcosa in più – di talento inverosimili. Agli addetti, però, basta e avanza: Kyrie Irving è gia il giocatore del futuro.

Ancora un segno del destino per una notte indimenticabile, ancora New Jersey, proprio da dove tutto era iniziato: è tempo di draft NBA. Il draft delle “steals”, di Klay Thompson alla undici e Kawhi Leonard alla quindici, di Kemba Walker e di Jimmy Butler alla trenta dietro a un tale Nolan Smith (che poi, chi è?). Sulla prima scelta, invece, pochi dubbi: chiamano i Cleveland Cavaliers, che cercano il giocatore da cui ripartire per ricostruirsi e reinventarsi. Canonica luce soffusa, David Stern con la frase di rito, è il suo momento. Si alza il diciannovenne Kyrie Andrew Irving, applausi scroscianti del Prudential Center. “With the first pick”, tocca a lui.

Pochi dubbi, vero. Ma un rookie è pur sempre un rookie, a maggior ragione se si è una prima scelta, se si hanno diciannove anni, se si deve gestire una pressione di un ambiente nuovo e impattante come quello della NBA, in un periodo di caos come quello del lockout, per giunta. Chiacchiere da bar, Kyrie ha già la stoffa di un veterano. Non sarà una stagione positiva per i “suoi” Cavs – che chiuderanno con un record di 21-45 – ma la presenza del nativo di Melbourne sembra schiarire l’orizzonte in Ohio. Una presenza però che soffre terribilmente di solitudine, che predica nel deserto, al timone di una ciurma troppo disorganizzata per valorizzare le abilità di un singolo come meriterebbero. Nel mentre e nel dubbio, titolo di MVP all’All Star Game 2013, al terzo anno nella lega. Tanto per dire e far capire che in punta di piedi, qui – tutto sommato – ci entrano gli altri.

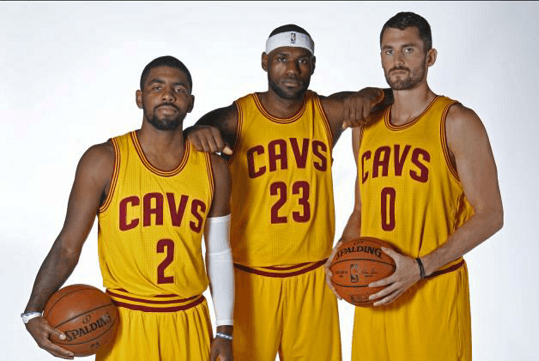

Nell’estate del 2014 qualcosa cambia, nettamente. E’ una svolta decisa, una sterzata secca, per certi versi discussa: i Cleveland Cavaliers ufficializzano, uno dietro l’altro, Kevin Love e LeBron James. Su quel terreno incolto nel quale si era trovato a camminare Kyrie Irving nei primi tre anni in Ohio ora non ci sono i germogli, sono già cresciuti improvvisamente gli alberi. Per giocarsi, fin da subito, la supremazia totale.

A est la concorrenza è sbaragliata in fretta e il record di 53-29, seppur non strabiliante, parla chiaro. Ma poi i playoff? Annientata Boston, 4-2 su Chicago, chiusa in quattro partite la serie con la rivelazione della stagione Atlanta in finale di conference. Una marcia costante, impassibile e spietata che apre le porte delle finali NBA, nove anni dopo, di nuovo con LeBron James. Stavolta insieme a Kevin – che poi non giocherà nemmeno una partita di quella finale – e Kyrie, per il titolo, contro i Golden State Warriors. Gara 1 è uno spettacolo assoluto: James è un marziano, Curry disegna pallacanestro, LeBron prima e Shumpert poi sulla parità sbagliano il tiro della vittoria e spediscono la questione ad un overtime che si rivelerà deleterio per Cleveland. Su un crossover, suo marchio di fabbrica, il ginocchio – lo stesso che già lo aveva fermato prima dei playoff – non regge l’urto: Irving esce di scena – seppur sulle proprie gambe – tenendo sospeso il fiato di uno stato intero.

Speranza illusoria, game over, stagione finita. I Cavs dovranno piegarsi allo strapotere cestistico dei Warriors, che in sei partite chiuderanno i conti. Si sprecano i “chissà come sarebbe stato con Kyrie”: forse uguale o forse no. Discorsi che restano utopia.

Fino all’estate successiva. Vero, ogni annata ha la sua trama, i suoi protagonisti, i suoi episodi e probabilmente l’epilogo di quelle finali sarebbe stato lo stesso, con o senza Irving. Ma a distanza di un anno il destino, se ci impegnassimo a trovare un artefice, sembrò dire “qui tocca a voi di nuovo,”. Razionalmente non è strano che Warriors e Cavaliers, un anno dopo, si siano ritrovate a occupare ancora una volta lo stesso palco – perchè chiaramente le due squadre più forti – ma è poetico pensare che fossero lì per scrivere il finale di una storia lasciata a metà. Vincerà Cleveland con un’incredibile rimonta, in una delle serie più avvincenti dell’ultimo ventennio. Vincerà LeBron James, il titolo più importante della sua carriera. Vincerà Kyrie Irving, la prima volta non si scorda mai.

La sensazione è che Cleveland abbia toccato davvero il cielo con un dito e che salire più su sia quasi impossibile: soprattutto se i rivali degli ultimi due anni e presumibilmente di quelli successivi qualche mese dopo quelle finali, ufficializzano Kevin Durant, andando a mettere in piedi uno dei sistemi offensivi più straripanti di sempre.

A maggio sarà ancora la storia a ripetersi, con Warriors e Cavs in finale per la terza volta consecutiva. Tutto come i due anni precedenti, ma stavolta a recitare in questo film c’è un premio Oscar in più: titolo a Golden State, una macchina perfetta da pallacanestro.

Qui, poi, succede qualcosa. Non è chiaro cosa, ma è inaspettato e lascia tutti di stucco. Irving chiede di andare – via, da un’altra parte – Cleveland può soltanto assecondare la sua decisione e mette in piedi una trade con i Celtics che porta in Ohio Isaiah Thomas, reduce da una stagione magica con Boston. La carriera di Kyrie in un amen si tinge di verde, e i dubbi nati dietro la sua scelta lasciano un’alone di nostalgia attorno all’addio di chi a Cleveland ci era arrivato sei anni prima con la faccia di un ragazzino e di chi ora se ne stava andando da uomo, con un anello in più al dito.

Torna a Cleveland poco più tardi, alla prima uscita stagionale dei suoi Celtics proprio alla Quickens Loans Arena contro i Cavs. Al momento della presentazione si alza una bolgia di “boo” che non rendono giustizia a quello che Kyrie ha lasciato in Ohio, per quanto possa essere stato brusco è inspiegabile il suo addio, poi tocca al destino a fare il resto: Boston, sotto tutta la partita, rimonta e torna a contatto fino al -3 con la palla del possibile pareggio. Se la pallacanestro non fosse uno sport speciale non sarebbe mai potuto succedere che quel pallone finisse nelle mani di Irving, a Cleveland, marcato da James. Fosse entrato sarebbe stato un epilogo fiabescoc ma il tiro è corto e il boato di liberazione della Quickens Loans Arena accompagna il momento più atteso: Kyrie e LeBron ripetono il loro handshake, si abbracciano, poi ognuno per la sua strada. Nonostante le voci, nonostante i presunti screzi, vince il rispetto.

Raccontando Kyrie Irving sembra di ripercorrere le vicende di un giocatore navigato, uno che ne ha già viste parecchie: saranno la barba e i capelli bianchi che ha sempre esibito nei vari capitoli di Uncle Drew a suggerirlo, un’autentica genialata pubblicitaria griffata Pepsi che ha scelto come protagonista proprio l’ex Duke, nelle vesti di un anziano un po’ impacciato con la passione per la pallacanestro. Vabbè, impacciato fino a un certo punto…

La storia di Kyrie Irving è una storia speciale perché ha ancora molto da raccontare anche se molto ha già raccontato, è un libro aperto di pagine bianche ancora da riempire e l’inchiostro di quelle già scritte è tutto quello che abbiamo per provare a immaginare quello che sarà, un giorno. Dalla sigla “JBY” marchiata sotto la suola delle sue scarpe, insieme alla data di nascita e al nome di mamma Elizabeth, lo si può intuire. D’altronde, lo avevamo detto, ha sempre avuto le idee chiarissime. Just Be You, Kyrie Irving.

Bravissimo Gerardo

Da fan numero 1 (o forse #2) di kyrie, complimenti davvero

Ottimo articolo, complimenti. Forse avrei menzionato il title-winning shot alle Finals 2016.