Podcast di Luca Mich QUI

E’ il documentario sportivo più visto della storia di ESPN e la serie più guardata di sempre su Netflix in Italia, racconta tutto dell’epopea dei Bulls di Michael Jordan. Oppure no?

Non è semplice scrivere di una serie sportiva che oggi è sulla bocca di tutti ed ha fatto ri-emergere, proprio in tempi di emergenza guarda caso, la storia di quella che con buona pace dei Golden State Warriors del record di 73 vittorie e 9 sconfitte (2016), è a tutti gli effetti la squadra di basket di club (serve che vi diciamo invece qual è la nazionale?) più forte di sempre: i Chicago Bulls di Michael Jordan. Quelli del repeat-three-peat, vincitori dei 3 anelli 1996-97-98 grazie al trio delle meraviglie formato dalla ferocia competitiva di sua maestà Michael Jordan, dalla follia concreta di Dennis Rodman e dalla calzamaglia del Robin originale, Scottie Pippen.

Superfluo se non per qualche sito a caccia di posizionamenti SEO, ripercorrere ciò che la serie racconta da sola grazie al montaggio di un dietro le quinte durato un’intera stagione. Il back stage è stato voluto dall’organizzazione dei Chicago Bulls per immortalare per i posteri una stagione epica, non la migliore per altro della loro storia: quella rimane la stagione 95/96 grazie al record fino a quel momento inimmaginabile delle 72 vittorie e 10 sconfitte in regular season, ma una stagione che era stata definita dal coach Phil “Maestro Zen” Jackson l’ultimo ballo. Un nome perfetto per sottolineare l’eccezionalità dell’ultima chance, quando parve ormai chiaro che a fine stagione la squadra dei sogni si sarebbe sciolta per volere della proprietà e dei dissapori tra Phil Jackson ed il GM Jerry Krause.

E allora cosa rimane da dire su Michael Jordan e compagni dopo la visione delle puntate finali, quelle sulla semifinale pazzesca contro Indiana dove Reggie Miller è andato ad un solo tiro dall’infrangere i sogni di gloria di Chicago e della finale con i 38 secondi che cambiarono per sempre la storia del basket consegnando Jordan alla leggenda sportiva e alla riscrittura del concetto stesso di resilienza? Rimane parecchio in realtà: aneddoti nascosti o appena accennati, personaggi poco approfonditi ma fondamentali, perle per cultori del genere raccontante da chi quegli anni li ha vissuti con la pelle d’oca sempre accesa, la tv pure nel cuore delle notti di giugno su tele-montecarlo. Ed ecco allora un’ideale decalogo, le nostre pillole da The Last Dance.

The Breakfast Club

Che c’entra con i Bulls la pellicola cinematografica del 1985 diretta da John Hughes? C’entra perché dà il nome a quello che di fatto era il nucleo centrale dei Chicago Bulls, o meglio i due nuclei dato che nel corso delle due triplette di Chicago, quella del club è stata una pratica consolidata ma con giocatori che si sono avvicendati nel tempo. Del primissimo club della colazione fanno parte nel 1989 Charles Oakley (in seguito acerrimo ma rispettassimo rivale in maglia Knicks), Michael Jordan e Scottie Pippen, ma è del secondo che sentiremo parlare più spesso: quello formato da MJ, Scottie, il cagnaccio difensivo Ron Harper e l’anima dello spogliatoio Randy Brown (si quello che nell’huddle pre-partita urla “What time is it?”, la risposta credo la sappiate…”Game Time U!”). Di che si tratta? Semplice, è il modo che MJ escogita per fare gruppo e rendere più coesa la squadra, quella che solo in seguito i libri di leadership definiranno nucleo del leader o elite: ritrovo la mattina presto prima degli allenamenti di Phil o in alcuni casi anche prima della partita, colazione a base di uova e spremute, sala pesi con Tim Grover, il preparatore atletico di Michael (ed in seguito anche dell’epigono col numero 8 e 24), e barbershop conversations sull’attacco triangolo e sui compagni da coinvolgere in campo. Ah, il tutto si svolge a casa di Mike ovviamente, un’inospitale stamberga in cui i nostri sono costretti ad adattarsi un po’ come viene. E’ in queste sessioni che si cementa il gruppo, che si parla dell’inserimento di Toni Kukoc, che si discute delle decisioni di Krause e di fatto si crea la mentalità giusta pre partita.

Impossibile parlare di quei Bulls senza citare The Breakfast Club su cui proprio Michael dirà: “The club wasn’t really about workout, it was about mentality”.

Ron Harper

Ok i Bulls avevano Batman, Robin e Rodman, e gli altri? Del cameriere croato si parla abbastanza ma non troppo (il soprannome The Waiter deriva dal suo tipico, elegante sottomano di scuola slava: palla alta sopra la testa, braccio disteso, mano totalmente parallela al terreno e palla consegnata direttamente dal vassoio al canestro), di Kerr si dice qualcosina qua e là (anche se la storia più interessante sarebbe quella dei suoi racconti di quando alla partita lui decideva di arrivarci in metro, come un qualsiasi blue collar della Windy City), ma dell’altro membro del quintetto che si dice? Praticamente nulla, Ron Haper è il vero trombato della serie.

Eppure l’ex Cleveland era un bel “pain in the ass” per tutti gli attacchi della lega e se c’è uno che era in grado di far riposare Mike nella propria metà campo permettendogli di concentrarsi sull’attacco, quello era proprio l’umile e concreto numero 9 che con tutto il rispetto per Loul Deng, altro grande Bulls degli anni 10, meriterebbe la sua maglia appesa al fianco dei 4, 10, 23, 33 e ci auguriamo un domani, del 91. Dopo un passato speso con le maglie di Cleveland e Los Angeles sponda Clippers a toccare i 20 di media con prospettive da top 5 realizzatori NBA, Ron viene notato da Krause ed aggiunto al roster di fatto per portare una bocca da fuoco in più da affiancare a Pippen nella stagione 94-95 orfana di MJ. Il ritorno di Mike tuttavia implica un ridimensionamento notevole di Ron che dopo un primo periodo di disorientamento inizia la stagione 95/96 con una ferocia difensiva che permette ai Bulls di schierare una delle migliori difese della lega: “know your role”, direbbe Rodman.

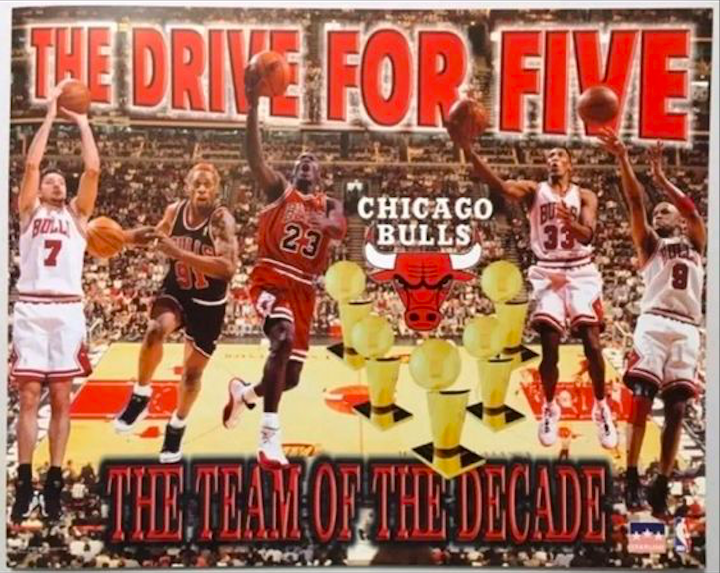

Scorrete i poster dell’epoca, “The Drive for Five” vede sempre il numero 9 ad accompagnare i soliti 3 e l’altro giocatore bistrattato della serie: the man in the middle (il compianto speaker dei Chicago Bulls Ray Clay lo annunciava così, non con il classico appellativo di “Center”, all’entrata in campo sulle note di Sirius di Alan Parsons) l’australiano col numero 13 Luc “Crocodile” Longley, quello da cui i Bulls passavano le vacanze estive in barca a vela. Su Ron si è scritto davvero troppo poco, l’ombra degli altri grandi Bulls era troppo ingombrante in effetti, ma ci piace ricordare che un po’ come per Pippen la cui umiltà ed il ruolo di supporter number one era figlio del suo vissuto in una famiglia povera e numerosa, anche Ron ha fatto ciò che ha fatto nelle retrovie per via di un carattere docile, di una ritrosia propria di chi soffre di balbuzie fin dalla nascita e tende perciò ad esporsi poco. Si tende a considerarlo poco quando si parla di grandi campioni ma in fondo, ciò che siamo fuori da quel rettangolo influenza in modo decisivo il nostro modo di giocare. Quello di Ron è un buon esempio.

Jud Buechler

Chi è quello spilungone bianco col ciuffo di lato ieri e pelato e con gli occhialini oggi, che entra in campo sporadicamente a far riposare Da Pip? Jud signori e signore (dicono avesse un’ascendente piuttosto forte sulla parte rosa del mondo), un role player se ce n’è uno, oggi scritto a libri contabili nello staff tecnico dei derelitti New York Knicks.

Per gli amanti delle statistiche è lui il leader all time di “trilioni” confezionati nelle sue apparizioni NBA, ovvero il numero di partite nelle quali ha giocato almeno un minuto senza confezionare nessuna categoria statistica: 0 rimbalzi, 0 assist, 0 punti, 0 stoppate, 0 recuperi, 0 palle perse, zero di tutto ciò che potete immaginare. Personaggio trascurabile oggi ed allora dunque? Niente di più sbagliato: nel 96 è l’unico uomo vivente ad essersi aggiudicato nello stesso anno titolo NBA da spettatore non pagante, campionato di Surf della California e campionato americano estivo di Beach Volley. Se c’è però uno che incarna alla perfezione nella vita reale il personaggio di Billy Hoyle nel film di culto “White man can’t Jump” ambientato sulle spiagge di Venice Beach, ha un solo nome: Jud Buechler!

Harvest Leroy Smith

E’ noto e ribadito anche in The Last Dance che i fatti non siano sempre chiari fin dall’inizio e che Michael Jordan, prima di quel tiro decisivo messo a segno in maglia Tar Heels in finale di College contro gli Hoyas di Georgetown al SuperDome di New Orleans, non fosse esattamente il Jordan che avremmo conosciuto di lì a poco… Eclatante e discussa è da sempre la sua esclusione (perchè ricordiamo che del senno di poi son piene le fosse) dal Varsity Team del proprio liceo, Laney High a favore di un altro giocatore. Meno noto è forse chi fosse questo giocatore. Al secolo Harvest “Leroy” Smith, è oggi ricordato per essere quello che al liceo aveva rubato il posto in squadra a quello che qualche anno dopo sarebbe diventato il giocatore più forte ad aver mai allacciato un paio di scarpe da basket.

Solo i più attenti conoscono però alcuni risvolti molto divertenti e vere e proprie cartine tornasole del carattere competitivo e a tratti vendicativo di Michael, sempre in cerca di benzina con cui annaffiare la sua passione. Quel nome Mike da quel giorno se l’è tatuato dentro, deciso a mangiarsi tutti i Leroy Smith che avrebbe incontrato nel corso della sua carriera, tutti quelli che avrebbero provato a batterlo. Una motivazione decisiva nella carriera di MJ, talmente forte che il nome di Leroy Smith è diventato l’alias di Michael quando, in trasferta con i Bulls o in vacanza per motivi personali, si registrava presso un hotel: “Una suite per Leroy Smith, grazie”, e la privacy era salva. Ma non finisce qui: Springfield, Massachussets, 2009, Michael Jordan viene indotto nella Hall of Fame della pallacanestro, lì dove ha avuto origine per mano di James Naismith. I giocatori hanno diritto ad invitare in sala per la cerimonia i loro cari ed i giocatori che più hanno segnato la loro carriera: compagni, avversari, coaches. Mike tra gli altri, in un parterre de roi, vuole che sia presente anche lui: Leroy Smith. Lo citerà nei primissimi minuti del suo indimenticabile speech: “è iniziato tutto allora, quando chiamarono Leroy al mio posto per fare la squadra a Laney e da quel momento ho lavorato per dimostrare non tanto a lui ma al coach che lo aveva scelto, che si era sbagliato. “You made a mistake, dude.” Amen.

Bill “Carabina” Wennington

Baffo da telefilm anni ’80 e capelli ormai totalmente scomparsi dai radar, Bill Wennington viene utilizzato abbastanza in The Last Dance ma più per ricordare altri che sé stesso. Chi ha pochi capelli bianchi in testa forse non ricorderà che Bill, prima di andare a vincere tre titoli a Chicago, venne a vincere uno Scudetto in Italia, precisamente a Bologna, ancor più precisamente con la Vu Nera sul petto.

«L’esperienza alla Virtus mi ha allungato la carriera. Arrivai dopo una stagione a Sacramento deprimente, con una sola vittoria in trasferta, poco spazio in un ambiente rassegnato. Non ero più abituato a giocare tanto, ma Bologna mi restituì la gioia e la condizione, gettando le basi per quello che sarebbe venuto dopo». In una bella intervista rilasciata al Corriere di Bologna, ripercorre la parentesi italiana che fu di fondamentale importanza per lui (nonostante diverse volte fu in odore di taglio), ricordando come l’allora giovane Ettore Messina capì come potesse rendere al meglio in campo, e Phil Jackson lo copiò qualche anno più tardi. «Fu bravissimo Messina a sperimentare vari assetti. Quello giusto lo trovò tenendo Gus Binelli vicino a canestro e mandando me in post alto, dovevo potevo tirare o riaprire il gioco. Ricordo che in primavera Messina disse “ci ho messo un anno a capire come giocare con te, forse non sono un grande allenatore”. Ma fu proprio così che mi utilizzò anche Phil Jackson ai Bulls».

Dean Smith & The Coaching Three

C’è un aspetto davvero incredibile che viene spesso sottovalutato e che lega in qualche modo Michael Jordan con le origini stesse della pallacanestro, con the originator, il suo inventore James Naismith, il venerabile professore di ginnastica a cui dobbiamo l’invenzione più importante dopo la ruota. Naismith infatti 7 anni dopo aver dato vita a The Game, si trasferisce a Lawrence, Kansas, per allenare the University of Kansas tra le cui fila milita un certo Phog Allen e che prenderà qualche anno più tardi il testimone del professore come allenatore dell’ormai prestigiosa università del Midwest. Allen, come raccontato nel libro “Basketball Journey” di Alessandro Mamoli, apprenderà i rudimenti del gioco direttamente da Naismith e li passerà a due adepti: Adolph Rupp, poi l’allenatore più vincente nella storia del Kentucky, e Dean Smith, futuro santone di North Carolina. Chi era l’allenatore di Jordan negli anni del College a North Carolina? Se avete risposto Smith avete fatto centro: di generazioni tra l’inventore del Gioco e il suo migliore esponente all-time, ne sono passate solo quattro. Se non è Legacy questa, non so cosa lo sia.

Jordan Ride the Bus

La serie di Netflix ha un merito dai più sottovalutato: aggiunge un aspetto fondamentale alle motivazioni che hanno portato Michael al ritiro nell’estate del 1993 e alla decisione di intraprendere una carriera nel baseball. Ce ne parla proprio “sua ariosità” come amava chiamarlo Bugs Bunny: “Avevo bisogno di essere trattato in modo normale, vivere la vita da spogliatoio e stare un po’ tranquillo”. La morte del padre e le accuse sui presunti collegamenti con i suoi debiti di gioco, lo avevano nauseato e stremato in quella stagione 92/93 e la prospettiva di una minor league con possibilità di competere per la Major ma con la (relativa) inferiore esposizione mediatica, sembravano ideali per ripartire e ritrovare il piacere del gioco.

Dal mondo dorato della NBA agli umidi spogliatoi delle minors del gioco tanto caro ai cubani, e questa volta non sono i sigari dei quali Mike era tremendamente appassionato, ce ne passa e Mike scopre ben presto che le trasferte si fanno rigorosamente in autobus…

E’ un po’ strettino però per uno alto due metri e non abbonda certo in accessori per passare il tempo in attesa dell’arrivo a destinazione. A metà stagione arriva il regalo: Mike si presenta all’allenamento alla guida di un autobus super deluxe nuovo di zecca. Mamma Nike stacca ancora qualche assegno e l’autobus è solo un piccolo gesto nei confronti dei suoi nuovi compagni che lo lo fanno sentire uno qualunque. ESPN ha dedicato all’episodio un’intera puntata del formato 30×30 dal titolo eloquente “Jordan Ride The Bus”, un must watch nel dopo Last Dance.

Jordan, il brand

Grazie allo spirito competitivo, all’ossessione per la vittoria, all’etica sportiva, al rispetto per il gioco, all’integrità morale, Jordan è riuscito a costruire un’immagine praticamente perfetta di sé che coincide oggi (di fatto è una cosa sola) con quella del suo brand: un unicum nel panorama mondiale e nella storia dell’endorsment, nessun uomo vivente è di fatto il brand stesso che lo raffigura non solo nel logotipo ma anche in ogni valore che incarna. E la cosa che impressiona di più del Jordan businessman, è che ne aveva la piena consapevolezza fin dall’inizio. Sapeva perfettamente che il suo comportamento dentro e fuori dal campo avrebbe costruito l’immagine per ciò che sarebbe venuto dopo, per quel marchio su cui Nike ha costruito le sue fortune sin dal primo contratto. Probabilmente era anche consapevole di riuscire ad ispirare più persone attraverso la sua competitività ed esempio di resilienza sportiva, che con schieramenti politici o sociali, cosa che molti gli hanno criticato nel corso della carriera in particolare durante alcuni episodi ricordati anche in The Last Dance e che di fatto scava un solco enorme con la grandezza di personaggi come Jesse Owens e Muhammed Ali, sportivi che hanno lottato anche per i diritti civili della comunità afro-americana. Eppure così facendo non è cascato in nessun gioco mediatico che vede i miti ricoperti di fango al primo passo falso, al primo schieramento. Jordan è stato integerrimo, timone ben saldo verso l’obiettivo di essere il migliore di tutti non solo nella pallacanestro ma nell’intero panorama sportivo. E così facendo ha ispirato quelli che sono venuti dopo di lui, li ha in qualche modo plasmati a fare meglio, ad essere la miglior versione di loro stessi, anche in campo civile certo, perché la Jordan Mentality (poi mutuata dal numero 8 giallo/viola e trasformata con merito in Mamba Mentality) si estende ben oltre il campo di gioco.

Ma per quelli che sono venuti dopo appunto, non per lui, che quella mentalità, quell’esempio assoluto, quell’archetipo, era impegnato a costruirlo. E ora una curiosità: avete mai notato che il Jumpman, il logotipo del brand Jordan, tiene la palla con la mano sinistra? Eppure Mike, pur cavandosela discretamente anche di mancina, tirava di destro…

For the Love of the Game

Nella serie di ESPN/Netflix vediamo spesso Michael allenarsi in estate con amici ed avversari, indoor e outdoor, persino su set cinematografici, eppure i regolamenti dei contratti dei giocatori NBA normalmente lo vietano. Non il contratto di Jordan: his airness ai Bulls aveva chiesto fin da subito la clausola “for the love of the game”: la possibilità di giocare come e quando voleva, per amore del gioco, a sua discrezione. Vorrai mica porre un freno ad una passione?

Tim Floyd e Bison Dele

Chiudiamo la carrellata di gemme nascoste con un paio di personaggi di assoluto culto tristemente noti alla storia dei Chicago Bulls per motivi molto diversi ma ugualmente agghiaccianti.

Di Tim Floyd avete sentito parlare nell’episodio d’apertura di The Last Dance e purtroppo sarà anche quello che in qualche modo lo chiuderà, non certo solo per demeriti suoi, anche se del suo ce l’ha certamente messo. Tim, poi maggiormente noto alle cronache dei tifosi bulls come “Tragic” Floyd, era il coach di cui Jerry Krause GM di Chicago si era innamorato nel ’97 e al quale aveva di fatto promesso la panchina nel post Phil Jackson. Spoiler per chi ha vissuto sulla luna negli ultimi 20 anni o fa parte dei negazionisti ad ogni costo: i Bulls il titolo del ’98 lo vinceranno, la squadra si smembrerà per i capricci di Krause aggravati dal lock-out NBA nella stagione seguente e sul pino dei nuovi Bulls guidati da Ron Harper e Toni Kukoc si siederà Tragic Tim. Risultato? 4 incredibili stagioni da record all time: 13-37; 17-65; 15-67; 4-21 e due calci in culo alla vigilia del Natale 2001. Magic Tragic Tim, sempre nel cuore… ci auguriamo almeno in quello dei suoi cari almeno.

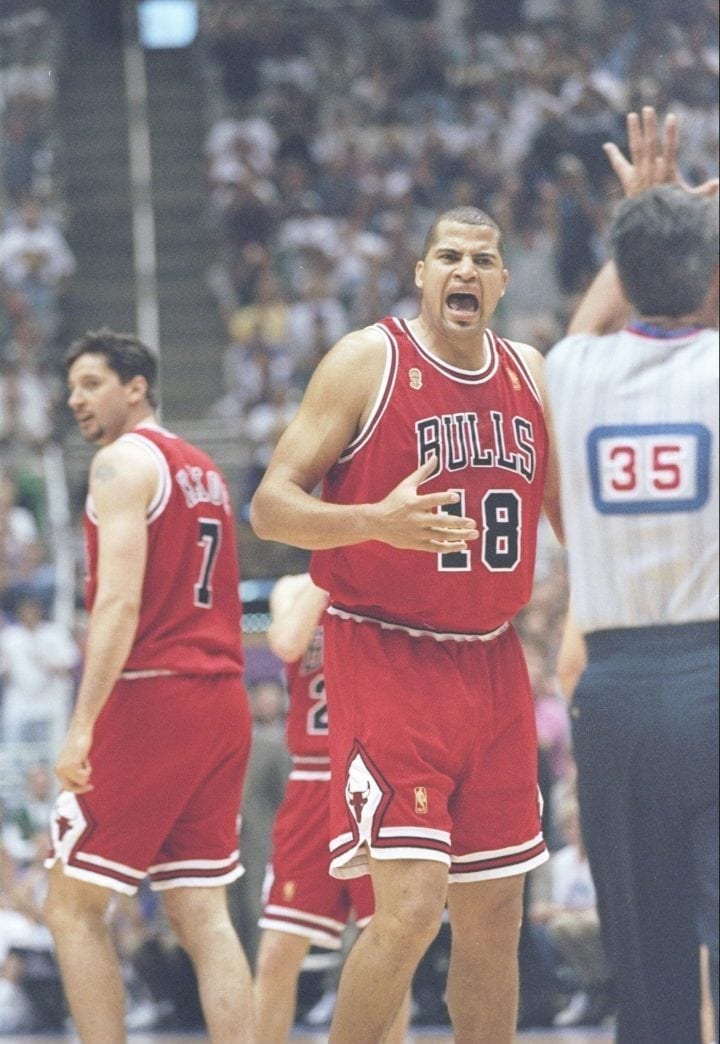

La storia di Bison Dele è invece infinitamente più triste, non solo sportivamente parlando questa volta. In the Last Dance appare di schiena e di sfuggita in un solo episodio: è un promettente energumeno da buttare in pasto alle difese avversarie per far riposare The Man in The Middle Longley: mascella larga e sguardo da pesce lesso ma potenzialmente spendibile in serie di culto come 8 sotto un tetto o The Jeffersons. E’ a tutti gli effetti quello che in Romagna definirebbero un “giandone” eppure c’è chi vocifera di una presunta tresca con Madonna. Ha mani educate ed un fisico solido che spingeranno i Detroit Pistons qualche anno più tardi a dargli il massimo salariale. Precursore di Ron Artest/Metta World Peace/Panda’s Friend, nell’unico anno con i Bulls (1996/97) è noto come Brian Williams ma cambierà nome l’anno seguente in Bison Dele per rendere omaggio alle sue origini Cherokee. Bison è un tipo introverso, gioca bene a pallacanestro tanto da scendere in campo una media di 20 minuti anche nelle Finals Nba del 97 dove rappresenta un’ottima alternativa a Longley per movimentare la Triple Post Offense di Tex Winter, tuttavia non sembra avere il fuoco che hanno altri giocatori. Ama la musica, suona il sassofono, è acculturato ed in generale non sembra avere la competitività che caratterizza il giocatore NBA, soprattutto all’interno di quella che è la squadra più competitiva di sempre. Probabilmente il basket per lui è solo un altro modo di esprimersi.

Com’è come non è, dopo il titolo con i Bulls viene spedito a Detroit l’anno seguente, gioca ancora un paio d’anni con medie discrete (16 punti e 8 rimbalzi di media) poi scompare dalla cronaca sportiva. Lo ritroveremo purtroppo nel 2002 in quella nera, mentre galleggia nella acque dell’Oceano Pacifico dopo un giro in barca a vela, colpito a morte dal fratello e dalla fidanzata per ragioni tutt’oggi non ben chiarite. Una storia molto torbida su cui né i Bulls né i Pistons né l’NBA si sono mai espressi più di tanto, d’altronde Bison si era già ritirato da tempo dalla lega all’epoca dei fatti.

Il roster dei Bulls del ’97 però parla chiaro, accanto a Mike, Dennis, Scottie, Ron e pure Robert Parish (!) se guardate bene col numero 18, compare lui: Bison Dele, al secolo Brian Williams. Rip.

Detti e non detti, aspetti sviscerati nei minimi particolari, altri lasciati per forza di cose e di formato sullo sfondo: The Last Dance apre uno squarcio su una squadra e su una NBA profondamente diversa da ciò che è oggi, ma che trova in quegli anni grazie ad MJ e compagni ed anche grazie allo sviluppo mediatico fortemente voluto da David Stern, il modo di raccontarsi al di fuori della cerchia degli appassionati di pallacanestro. E se The Last Dance avrà un merito, o meglio un ulteriore merito, sarà proprio questo: riportare l’attenzione su un momento storico e su personaggi che sono usciti dalla sfera della pallacanestro ed entrati direttamente nella cultura pop anni ’90, con un’onda lunga che si propaga ancora oggi. L’ultimo ballo, a distanza di 22 anni da quando le immagini sono state girate, è il documentario sportivo più visto di ogni epoca su ESPN, se ne parla su ogni sito e canale sportivo. E siamo convinti che del docu e di quella squadra si parlerà anche tra altri 20. Questo è il concetto di heritage, di legacy, su cui gli americani sanno costruire così bene. Noi ringraziamo perché se anche tra vent’anni vedremo un ragazzino involarsi a canestro con la lingua penzolante o alzare le spalle dopo 3 canestri di fila, sarà anche merito di un docu entrato nell’immaginario comune. Il basket ringrazia.

Bellissimo articolo, vivace e informato!

Complimenti

Articolo bello e interessante. Bravo Luca.

Qualcosina su Luc??