“I giocatori di Texas Western possono fare tutto, con la palla da basket, eccetto AUTOGRAFARLA”.

Rod Hundley, Ex-giocatore dei Los Angeles Lakers

.

Chi c’era, sa.

Chi ha provato tutto quello schifo sulla propria pelle, sa.

Quando ci si chiedeva “perché tutto questo proprio a me?” Quando non c’era protezione, non c’era indignazione, non c’era modo di esprimere il proprio dissenso o la propria rabbia, quando non c’erano nemmeno i Public Enemy. Quando si stava zitti, e basta, sperando di essere lasciati perdere. Quando sapevi di non avere fatto nulla ma tremavi dalla paura perché c’era puzza di ne*ro ed eri tu a diffonderla tuo malgrado nell’aria antistante a te.

Nonostante tutto, qualcosa è cambiato.

Qualcosa. Su questo non c’è dubbio.

Ora il razzismo si è trasformato, per molti versi, in una dolce e meschina ipocrisia. E’ diventato una babilonia di luoghi comuni, qualcosa di vacuo e qualunquistico contro cui scagliarsi e/o appellarsi o indignarsi, talvolta con retorica e ipocrisia. Ma il razzismo, quello più puro e becero è qualcosa che, nostro malgrado e comunque, rimane intrinseco e cristallizzato nella società occidentalizzata.

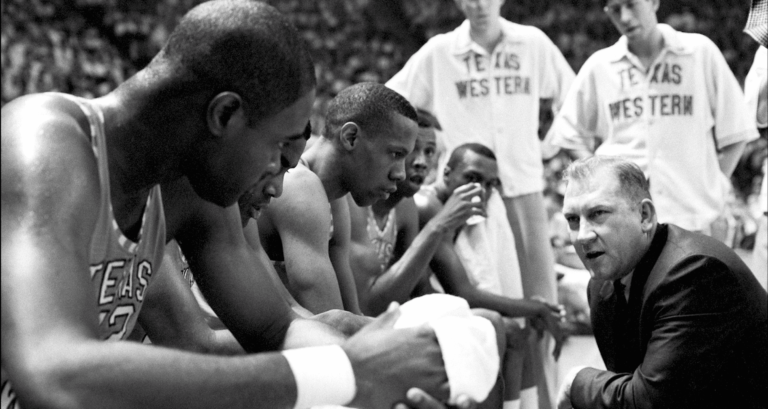

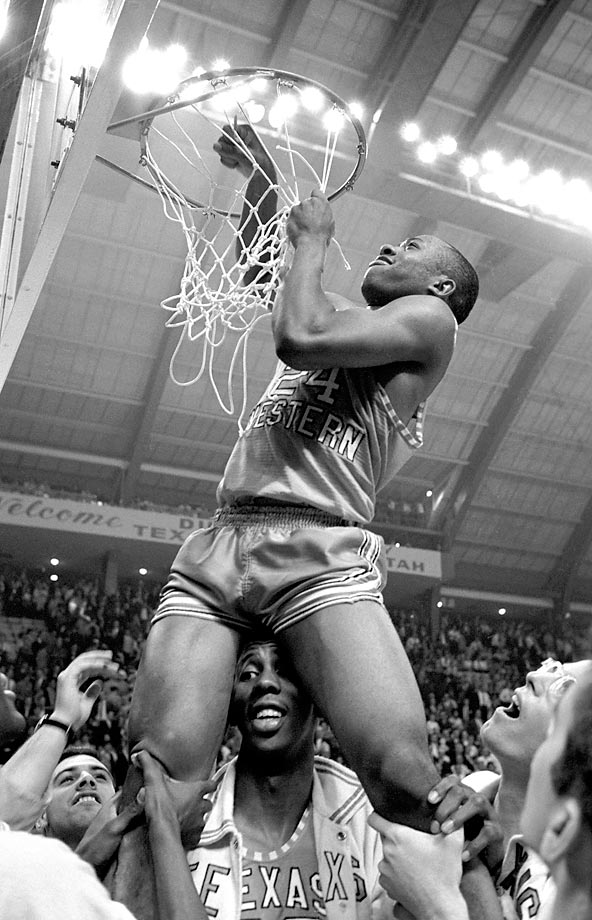

“Sabato 19 marzo 1966, Cole Field House della University of Maryland, University of Kentucky e Texas Western University si affrontano per il Titolo NCAA. Poco entusiasmo, poca copertura mediatica, poca pazzia quindi poca March Madness nel suo senso più primordiale, la finale sembra una partita qualunque, con un pubblico poco caloroso. Caratteristiche del contesto: il pubblico è tutto bianco. Gli ufficiali di gara, gli arbitri, gli staff tecnici, gli allenatori, le cheerleaders e i giornalisti sono tutti bianchi (ad eccezioni di un paio di giornalisti di colore). In alto sulle gradinate, alcuni tifosi di Kentucky sventolano una bandiera confederata, la famosa Bandiera del Sud. A centrocampo la gigantesca M rossa di Maryland, attorno alla quale si approssimano i cinque giocatori di Kentucky, tutti bianchi nella classica canotta bianca bordata di azzurro, e i cinque giocatori di Texas Western nella loro canotta da trasferta arancione, cinque giocatori tutti neri. Fino a quel momento nessuna squadra di college americano aveva mai schierato un quintetto base composto esclusivamente da afro-americani. Nonostante il loro record di 27-1 e il Numero 3 nel Ranking, nessuno dava credito ai Miners, anzi, nessuno li conosceva o li aveva mai visti giocare, snobbati proprio PERCHE’ neri, quindi una specie di fenomeno da baraccone, scimmie. Quella sera Texas Western vinse 72-65 sulla strafavorita Numero 1 del Ranking Kentucky, capitanata da Adolph Rupp, storicamente avverso alle persone e ai giocatori di colore, e che considerava i giocatori di colore di Texas Western come semi-professionisti teppisti di strada ingaggiati dalle città del nord per vincere il Titolo”.

Liberamente tratto da un articolo di Frank Fitzpatrick, ESPN, 2003.

Fu una vittoria dei Diritti Civili? Fu una svolta per lo sport intero? Fu un passo avanti nell’avvicinamento all’integrazione?

Fu un segnale forte, fortissimo, un qualcosa che si percepì veramente solo dopo almeno un decennio.

Fu un qualcosa che Adolph Rupp giustificò come un piccolo incidente dovuto a un virus influenzale che colpì i propri giocatori, delle decisioni sbagliate degli arbitri, una serata storta al tiro, e addirittura una gigantesca congiura ai loro danni per presunti brogli da parte di Texas Western nel reclutare i giocatori, scuse e alibi degni del peggior allenatore o dirigente del nostro calcio.

Insomma, è stata l’unica sconfitta della sua Kentucky in una gara di finale, cosa volete mai? Che poi sia stata una squadra di NE*RI a sconfiggerlo, è solo un dettaglio.

La storia di Texas Western è stata raccontata in un film della Disney nel 2006, Glory Road, diretto da James Gartner e interpretato da Josh Lucas, Derek Luke e da un immenso Jon Voight nei panni di Adolph Rupp.

I Miners erano una squadra composta prevalentemente da afro americani, capitanati da coach Don Haskins, una squadra di duri, ma con grande rispetto reciproco e con un immenso rispetto delle ferree regole comportamentali e attitudinali imposte da coach Haskins, di gran lunga il più duro di tutti.

Quello che è successo nella Semifinale del Midwest Regional contro Cincinnati spiega alla perfezione la filosofia della squadra.

David Lattin, Bobby Joe Hill, Harry Flournoy, Orsten Artis e Willie Worsley furono lo starting five di quella finale contro Kentucky, ma fino al Regional Semifinal contro Cincinnati, uno degli starters era Nevil Shed (tra l’altro, durante quella stagione, Shed è stato aggredito e picchiato in un bagno di un luogo pubblico in Arizona, semplicemente perchè nero, uno dei tanti episodi di razzismo che Texas Western ha dovuto subire in quella stagione), power forward di 2.03 che durante quella partita contro i Bearcats, dopo un paio di duri contatti con il suo diretto avversario, lo colpì duramente con un pugno, venendo espulso dalla partita.

Coach Haskins si arrabbiò brutalmente con il suo giocatore, e gli disse: “SEI FUORI”, intendendo fuori dalla squadra.

E non scherzava.

Finita la partita, Shed venne addirittura lasciato all’Arena dal pullman della squadra, che tornò in albergo senza di lui. Spaesato, Shed chiamò sua madre in cerca di conforto, trovando invece parole di rimprovero per quanto aveva fatto sul campo. Riuscì a trovare un passaggio per l’albergo, ed era terrorizzato di aver perso il posto in squadra.

Coach Haskins non scherzava, mai. Se gli aveva detto che era fuori, era fuori.

Durante il pranzo pre partita cercò di evitare lo sguardo del suo allenatore, cercava di nascondersi dietro agli altri sperando in cuor suo che Haskins si fosse dimenticato della punizione. Sul pullman verso l’arena per la finale contro Kansas, Shed aveva ormai perso le speranze di giocare, ma quando arrivò nello spogliatoio vide la sua canotta pronta per essere indossata. In quel momento Haskins comunicò lo starting five, e lui non era tra questi, nonostante fosse stato uno starter per tutta la stagione.

Mesto, Shed si avvia verso il corridoio d’ingresso al campo, quando coach Haskins lo prese da parte:

“Nevil” disse Haskins.

“Yes Sir” rispose Shed.

“La prossima volta che vuoi giocare a fare Cassius Clay, assicurati che il tuo avversario non si rialzi più” gli disse il Coach, con un sorriso beffardo.

Lo aveva spaventato a morte, per dargli una lezione, gli aveva gridato che era fuori per fargli capire che non ci si poteva comportare così, e Nevil aveva capito, passando ore d’inferno pensando di aver terminato la sua avventura con i Miners.

Anche questo è essere squadra.

In quella Finale del Regional contro la fortissima Kansas di Jo Jo White (futuro Hall of Famer e futuro Campione NBA con i Boston Celtics nel 1974 e 1976), Haskins volle seduto in panchina al suo fianco Shed, facendolo entrare in campo solo nel secondo tempo. Per Shed non era un problema, anzi, era comunque troppo felice per non essere stato cacciato, quindi andava bene anche non essere uno starter. Nel secondo tempo Shed entrò per marcare il centro avversario Walt Wesley, che aveva caricato di falli Big Daddy Lattin. L’abilità difensiva di Shed (soprannominato The Shadow, l’ombra che non mollava mai il suo avversario) aiutò i Miners a rimanere in partita. Fu una gara entusiasmante, si arrivò alla fine del secondo overtime con Texas Western avanti di un punto e con palla in mano ai Jayhawks.

Tutti sapevano che sarebbe stato Jo Jo White a prendersi quell’ultimo tiro allo scadere, e così fu.

Il futuro Celtic si prese quell’ultimo tiro da lontano, ben oltre la attuale linea da tre punti.

Nothing but net.

Il mondo dei Miners sembrò sgretolarsi in un millesimo di secondo e Kansas assaporò il sapore delle Final Four, ma l’arbitro più vicino all’azione vide che nel prendersi il jumper White aveva pestato la riga, decretando che il canestro non era valido, mandando i Miners alle Final Four.

Mentre nell’altra semifinale Kentucky aveva la meglio su Duke 83-79, Texas Western regolava 85-78 la Utah di Jerry Chambers, futuro mestierante NBA, conosciuto soprattutto per essere stato, assieme a Darrall Imhoff e Archie Clark, la contropartita per Wilt Chamberlain nel passaggio dai Philadelphia 76ers ai Los Angeles Lakers nel 1968.

La Finale contro Kentucky, come detto, fu Storia, vittoria dei Miners 72-65, pietra miliare del basket del futuro.

Di quel quintetto di Texas Western, solamente uno di loro in seguito raggiunse la NBA, il centro Big Daddy David Lattin, esperto di difesa stanziale e buon realizzatore dal post basso, 16 punti e 9 rimbalzi in quella gara contro Kentucky. Decima scelta assoluta dei San Francisco Warriors nell’NBA Draft del 1967, per lui una stagione nella Baia a 2.2 punti media in poco meno di 6 minuti di utilizzo, ceduto ai Phoenix Suns nell’estate del 1968, dove nella stagione seguente in 15.8 minuti di media, totalizza 6 punti di media in 68 partite giocate.

Altre tre stagioni nella ABA tra il 1970 e il 1973 per lui con i Pittsburgh Condors e i Memphis Tams, stagioni con discreti numeri, in una onesta e mediocre carriera professionistica.

Ma a prescindere da questa mera sfilza di numeri più o meno importanti, David Lattin, Bobby Joe Hill, Harry Flournoy, Orsten Artis, Willie Worsley, e si, anche Nevil Shed, capitanati da Coach Don Haskins, hanno rappresentato, loro malgrado, uno smacco al sistema di allora.

Un gigantesco granello di sabbia nera negli ingranaggi di una macchina che non voleva vedere, non voleva sentire, non voleva imparare e non voleva progredire, un imprescindibile monito a tutto il mondo sportivo americano, un calcio nel culo liberatorio agli stolti arroganti che pullulavano il mondo del basket di allora, che già da qualche anno, a suon di mazzate, i Boston Celtics stava contribuendo in quasi egual misura a demolire, costringendo il mondo ad aprire gli occhi. Non dobbiamo infatti MAI dimenticare che i Celtics sono stati la prima squadra NBA a scegliere un giocatore nero, ad avere un quintetto completamente composto da neri, e ad avere un coach nero, e tutto per merito dell’incommensurabile Red Auerbach.

Pat Riley, il leggendario Pat Riley, che nel secondo possesso di quella partita subì una devastante schiacciata sulla testa da David Lattin, disse, molto tempo dopo quella sconfitta: “è stata una partita dura, durissima, loro hanno vinto perché erano più motivati di noi”.

La motivazione è semplice, da intuire. Razzismo.

Tutta una white nation contro di loro.

Tutta, con pochissime eccezioni verso il northeast.

Perdita di privilegi? Paura? Semplice disprezzo per il “diverso”? Battere il razzismo, con le armi che si hanno a disposizione. Quei ragazzi avevano la loro disciplina mentale, la fiducia nel loro allenatore, e un obiettivo, vincere. Una sorta di simbolismo estremo nelle mani di cinque afro-americani che si sono trovati loro malgrado ad un appuntamento con la storia, la storia del razzismo nello sport. E nonostante con la loro vittoria quei ragazzi abbiano dato un segnale forte, abbiano schiuso parecchie porte, e abbiano aperto la strada che nei decenni successivi ha portato alla fama e alla vittoria centinaia di giocatori con la pelle nera, il razzismo non è battuto, è semplicemente nascosto e politicamente scorretto.

Odia il diverso, proprio perché è diverso. Il razzismo c’è ed esiste, anche nello sport. Ne abbiamo riprove ogni giorno, anche al di fuori dell’ambito sportivo. Ma tutto questo perchè succede? Ancora oggi, AD 2019?

Probabilmente tutti noi conosciamo un giornalista di un blog o di un quotidiano locale, che tanto si riempie la bocca e la penna di talento, forza fisica e I love this game, e che in realtà è il primo che chiama ne*ro o scimmia il cestista di turno, il primo a disprezzare le razze inferiori.

Oppure conosciamo un allenatore o un giocatore, magari anche a buon livello, che proprio non li sopporta i ne*ri, perchè “Michael Jordan era diverso, non era come gli altri ne*ri svogliati e cazzoni”.

Ecco perchè succede.

Ad ogni livello.

E’ ovunque in mezzo a noi.

Ci sguazziamo dentro.

Ecco contro cosa hanno combattuto David Lattin, Bobby Joe Hill, Harry Flournoy, Orsten Artis e Willie Worsley, creando un precedente dalle radici antropologiche profondissime, rimanendo però una specie di mezza incompiuta.

Lo vedi, lo senti, ma non fa comodo ricordarselo e rendersene conto, fa comodo pensare buonista, pensare che alla fine bastano motti, slogan e tabelloni pubblicitari nelle maggiori manifestazioni sportive, per debellarlo. Crediamo che gli spot con tutti i più grandi campioni che dicono NO AL RAZZISMO servano a qualcosa, e che magicamente tutti i razzisti attorno a noi si rendano improvvisamente conto che c’è qualcosa di insano, ottuso e irrimediabilmente becero nel loro modo di pensare, ma non è così.

E mai lo sarà.

Racism is a habit.

L’etichetta però impone che il politically correct vinca sempre, quindi l’apparenza dilaga e l’ipocrisia impazza.

“Ferma condanna del razzismo” dicono sul mainstream.

Ma se ti guardi attorno è solo una facciata di convenienza, un modo per non compromettersi, quello di tenersi dentro il proprio irrazionale risentimento verso chi ha il colore della pelle diverso dal tuo.

Razzismo.

Ignoranza pura.

E si recitano dei ruoli, da una parte e dall’altra.

E le vittime del razzismo si prestano al gioco.

Come diceva quella canzone: “c’è chi pensa che dal ghetto si esce solo con i milioni”. Appena hai due soldi in tasca cosa fai?

Macchine di lusso, security privata con la tua crew di simil-gangster in completo Armani, e Glock in tasca, Glock in mano, anche quello simbolo di potere che credi di aver raggiunto solo perché hai fatto i soldi giocando a basket o buttando rime su una base.

Contorto. Sporco. Pazzo.

Questa era l’America.

Questa è l’America.