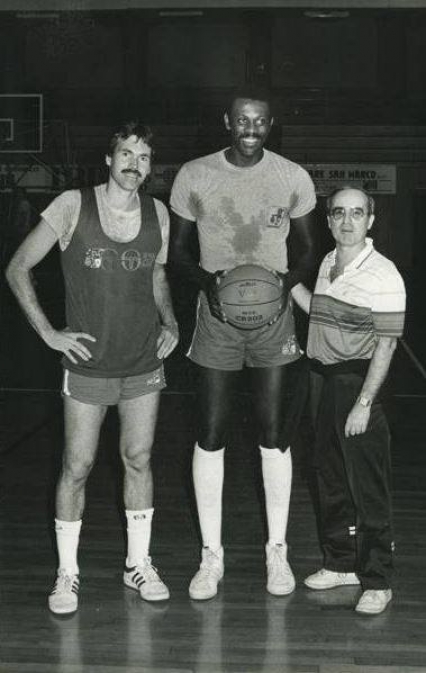

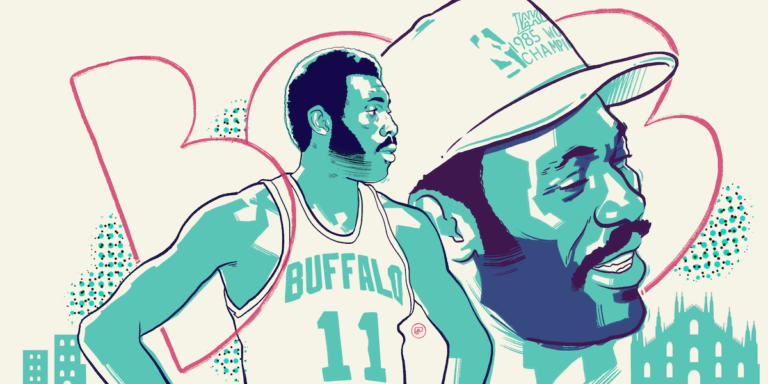

illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Davide Giudici

Milano, 1986

“Toni, ho un’idea.”

“Cos’hai… o meglio, CHI diavolo hai in mente Dan?”

“Un MVP…”

Livorno, 1989

Dopo aver intercettato un brutto passaggio di D’Antoni, raddoppiato in post-basso, Alberto Tonut prende tutti in controtempo e s’invola verso il canestro. Il numero 7 dell’Enichem sembra allontanarsi inesorabilmente e, veloce come una palla di cannone, punta dritto verso la più facile delle schiacciate. Nel secondo tempo di una gara 5 decisiva per assegnare lo scudetto, davanti al proprio pubblico, quei due punti avrebbero un peso specifico enorme e potrebbero far attraccare definitivamente l’inerzia del match, e della serie, sulle sponde del Tirreno. L’ala della nazionale spinge in avanti il pallone con sicurezza, tra sè e il canestro non vi sono ostacoli. Albert King, che sta giocando la sua miglior partita in maglia Philips, lo osserva impotente mentre palleggia indisturbato. Tonut assapora già il boato che lo accompagnerà quando resterà appeso al ferro, dopo aver affondato a due mani il pallone nella retina.

Ma improvvisamente, giusto un attimo prima di raccogliere il pallone per iniziare il terzo tempo da convertire in schiacciata, il pallone gli sparisce dalla mano destra…

Milano, 1986

Nella splendida palazzina liberty di via Caltanissetta, il DS milanese Toni Cappellari si avvicina alla finestra del suo ufficio e alza lo sguardo al cielo, un aereo prende quota rapidamente prima di sparire tra le nuvole. Sa che nel giro di pochi giorni dovrà fare le valigie e sorvolare l’Atlantico per tentare un’impresa senza precedenti. Coach Peterson ha appena rivinto lo scudetto, ma a differenza dell’anno precedente, l’assenza di una vera stella americana si è fatta sentire, specialmente in Europa. Nonostante il giovane Cedric Henderson abbia fatto ampiamente il proprio dovere, il confronto con Joe Barry Carroll, dominatore assoluto della stagione 1984/85, è impari. Milano è una metropoli lanciata verso il futuro e vuole diventare la capitale del basket al di fuori degli Stati Uniti. Ecco perché serve assolutamente un’altra stella di caratura mondiale.

Quando Cappellari sbarca atterra al JFK ha già preso contatti con Bill Madden, avvocato e agente di diversi giocatori NBA, al quale chiede un favore. Organizzare un incontro informale in una bella villa del New Jersey. Madden conosce la forza economica e il blasone dell’Olimpia Milano, oltre che la serietà di Mike D’Antoni e coach Peterson, e vede un’opportunità per il più famoso dei suoi assistiti.

Pochi giorni dopo, quando il dirigente milanese suona al campanello di una dimora bianca, elegantemente adagiata all’ombra dei faggi, la porta si apre e una donna incantevole in un tailleur grigio perla lo accoglie con un sorriso contagioso.

“Welcome Mr. Cappellari, I’m Charlina!”

Il buon Toni entra, si mette comodo sul divano e accetta un bicchiere di succo d’arancia. Si guarda intorno, stordito dall’emozione. Ancora non sa che questa bellissima afroamericana diventerà sua complice per portare a termine una missione quasi impossibile. Osserva la statuetta dell’MVP NBA 1975, quella del Rookie of the Year del 1973, le tre targhe del Top Scorer NBA del 1974, 1975 e 1976, infine gli attestati di partecipazione a 5 All Star Game. Charlina lo osserva sorridendo e poi getta un’occhiata alle scale che portano al piano superiore ed esclama: “Hey Booooob!”

Dallo scalone ricoperto di morbida moquette spuntano prima due gambe infinite, poi due spalle a quattro ante, infine quel viso simpaticissimo, i pochi capelli mai pettinati, gli immancabili baffi neri e infine quel paio di occhioni buoni da ragazzo mite del Sud. Nella testa di Cappellari rimbombano le parole del leggendario Bill Russell: “Bob McAdoo non è il più grande lungo tiratore di tutti i tempi. È il più grande tiratore di sempre e basta”.

Milano garantisce un bel contratto ma soprattutto, ed ecco entrare in scena Charlina, tanto, tantissimo tempo libero rispetto ai ritmi frenetici della NBA. Due, massimo tre partite alla settimana: campionato, Coppa Campioni, Coppa Italia. Trasferte decisamente meno impegnative rispetto ai coast to coast americani. Se in NBA Bob stava lontano da casa per settimane intere, a Milano si sarebbe assentato per un paio di giorni al massimo. Inoltre l’Italia, e l’Europa, offrono a Charlina la possibilità di viaggiare a seguito del marito visitando luoghi certamente più interessanti di Phoenix o Milwaukee. L’idea di assaporare la Dolce Vita inizia a solleticare la curiosità della Signora McAdoo, che dopo aver suggellato una tacita alleanza con Cappellari, accetta l’invito di farsi una vacanza nella Città della Moda.

Passano pochi giorni e i coniugi McAdoo vengono alloggiati in una suites dell’Hotel Executive di Porta Garibaldi. Il piano per convincerli a firmare il contratto è studiato nei minimi dettagli. Mike D’Antoni diventa ancora una volta Arsenio Lupin e si cala negli insoliti panni di chauffeur per tutta la durata del loro soggiorno milanese. Il playmaker oriundo mostra tutta la bellezza del capoluogo lombardo, garantendo che per un giocatore americano la vita in Italia è da favola. Questa mossa vincente rende ancor più magica l’atmosfera da luna di miele dei McAdoo. La società meneghina preme affinché il nome di Bob venga scritto a caratteri cubitali sulle copertine dei principali giornali, che vengono puntualmente mostrati a un McAdoo sempre più entusiasta. Il calore della gente e le eleganti vie del centro città fanno il resto. Bob non oppone resistenza, l’entusiasmo della moglie è incontenibile, il contratto è principesco.

E così, per la prima, e ad oggi unica volta della storia, un MVP NBA giocherà in Italia.

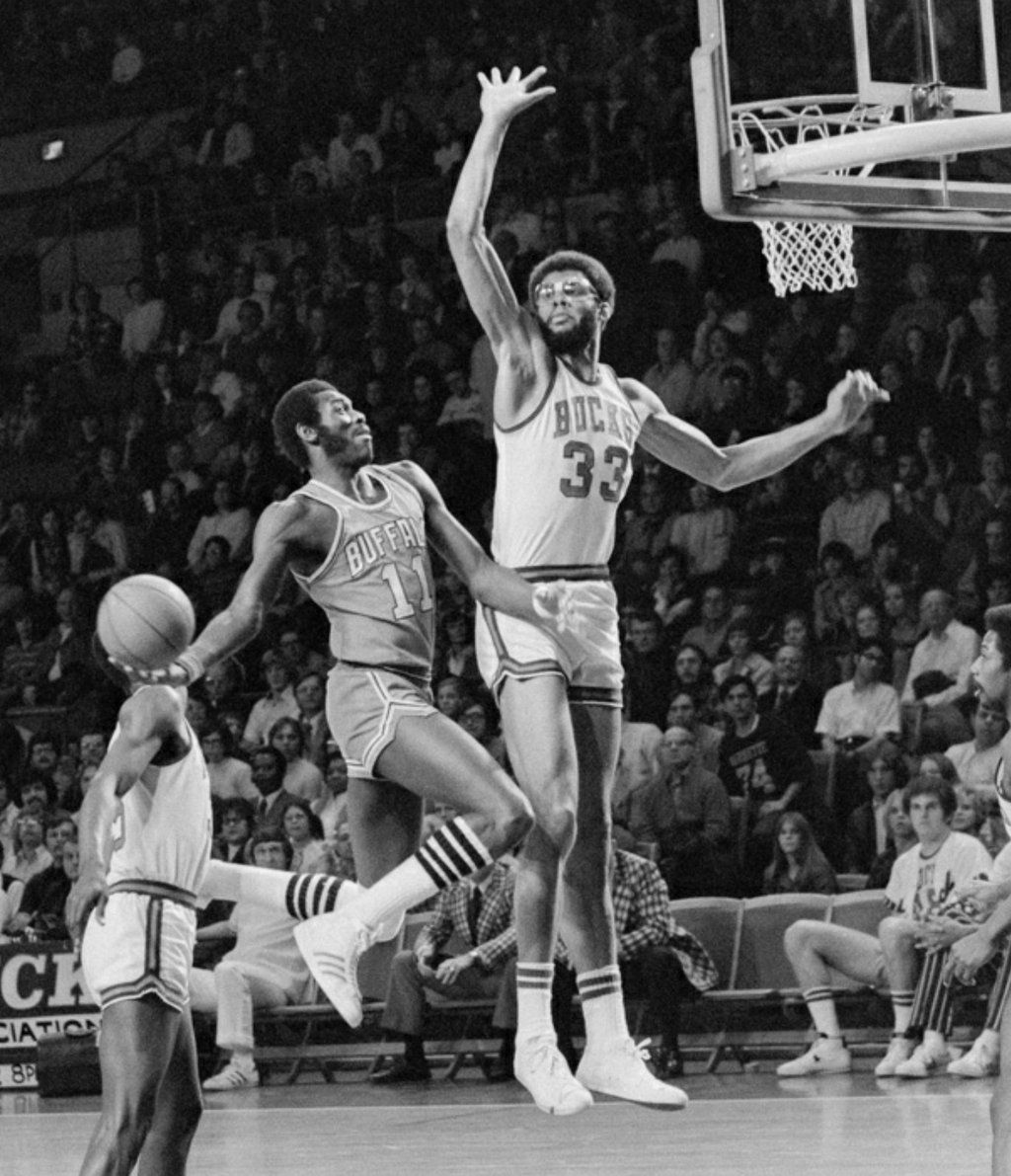

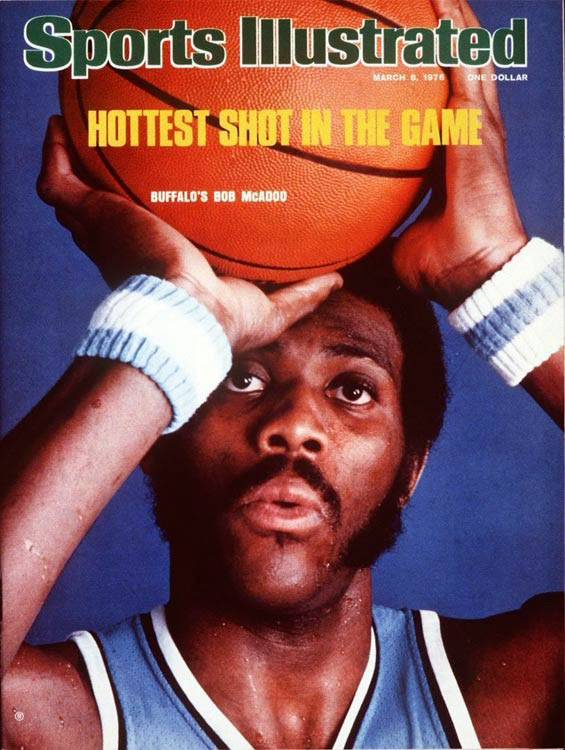

Buffalo, 1976

Bob McAdoo è il primo vero lungo tiratore della storia del basket. Un 206 con leve e braccia lunghissime, il cui tiro in sospensione morbido ma con caricamento quasi dietro la nuca è praticamente instoppabile, oltre che di una precisione sconvolgente. I Buffalo Braves lo prelevano come seconda scelta assoluta da North Carolina University nell’estate del 1972. Bob ha dovuto attendere che il proprio rendimento scolastico fosse sufficiente per entrare nei Tar Heels, con cui gioca solo una stagione, da senior. Sfiora i 20 punti di media e cattura oltre 10 rimbalzi ad allacciata di scarpe, trascina la squadra di Dean Smith sino alle Final Four, viene inserito nel primo quintetto All-America e vince il trofeo MVP dell’Atlantic Coast Conference.

A Buffalo il suo impatto è impressionante: Rookie dell’Anno del 1973, MVP NBA 1975, tre volte (consecutive) Top Scorer NBA (1974, 1975, 1976) e infine unico giocatore che ad oggi abbia chiuso la regular season con oltre 30 punti e 15 rimbalzi di media. Ma se individualmente fa incetta di trofei e riconoscimenti, a livello di squadra i risultati stentano ad arrivare e i Braves vengono puntualmente eliminati ai playoff. Bob vorrebbe compagni più competitivi e non nasconde la propria frustrazione. Nascono le prime incomprensioni con quella stessa proprietà che un paio d’anni più tardi cederà il titolo ai San Diego Clippers. E così, dopo quattro stagioni, la volontà di monetizzare prima di arrivare alla scadenza del contratto, e i rapporti sempre più tesi tra le parti, convincono il presidente Paul Snyder a vendere la propria stella ai cugini ricchi di New York. Il n.11 più forte d’America inizia a essere etichettato come solista e piantagrane, gli addetti ai lavori lo giudicano fortissimo, ma incapace di far crescere il resto della squadra e tantomeno di vincere qualcosa d’importante. A New York la pressione è tanta e l’empatia con Spencer Haywood poca. La stagione è negativa ed è solo l’inizio di una lenta discesa verso il dimenticatoio. Dopo New York, Boston; dopo Boston, Detroit; dopo Detroit, New Jersey. Il copione è sempre lo stesso: tanti punti ma zero feeling. Per rilanciarsi servirebbe l’occasione giusta, che per fortuna non tarda ad arrivare…

Los Angeles, 1981

Dopo il primo titolo dell’era Magic-Kareem conquistato nel 1980, al termine della stagione successiva i Lakers vengono eliminati al primo turno playoff dai Rockets di Moses Malone. La causa principale è senz’altro l’assenza prolungata del n.32 alle prese con un grave infortunio al ginocchio, ma la dirigenza californiana capisce che servono rinforzi per poter continuare a inseguire gli anelli. Mike McGee, Kurt Rambis e Mitch Kupchak arrivano a rinforzare il reparto lunghi. Quest’ultimo s’infortuna a inizio stagione e a sorpresa viene ingaggiato Bob McAdoo, ben contento di salutare i soporiferi Nets e farsi spazio all’interno di quell’ingranaggio meraviglioso conosciuto come “Showtime”.

E così, dopo troppe stagioni passate a Est, l’uomo di Greensboro sbarca sulla Costa Pacifica cambiando pelle, reinventandosi panchinaro di (extra)lusso e guadagnandosi la stima di compagni e tifosi. Sempre più sovente, dagli spalti del Forum, si alza il coro “Doo-Doo-Doo!”. Siamo a due passi da Hollywood e non esiste modo più scenografico per richiedere a coach Pat Riley l’ingresso in campo di Bob McAdoo, che risponde alla grande chiudendo le sue prime Finals in doppia cifra. Magic & C. superano i Sixers 4-2 e Bob, dopo i tanti titoli individuali di inizio carriera, conquista finalmente anche quell’anello che ha sempre visto con il telescopio. Nelle seguenti stagioni McAdoo continua a togliersi soddisfazioni, sempre uscendo dalla panca e con medie realizzative che si assestano spesso oltre i 10 punti. A Ovest, le Finals diventano una costante e nel 1985, dopo due stagioni concluse cedendo il passo a Phliadelphia e Boston, arriva il secondo anello, conquistato proprio ai danni dei biancoverdi.

Dopo i festeggiamenti, arriva in estate il momento dei saluti. I Lakers lasciano libero Bob che si accasa a Philadelphia, dove al fianco di Doctor J, Moses Malone e Charles Barkley, chiude la stagione ancora in doppia cifra e raggiunge i 18.787 punti in carriera, con una media di 22.1 e 9.4 rimbalzi in 852 partite.

Poi, in un caldo pomeriggio d’estate, qualcuno suona alla porta…

Milano, 1986

Bob e Charlina scendono dall’auto, parcheggiata sul retro del PalaTenda. Lo scrimmage di settembre contro Venezia è più che altro un pretesto per presentarlo al pubblico. Negli spogliatoi le divise con il nuovo sponsor Tracer sono ben stirate e adagiate sulle panchine, in attesa dei rispettivi proprietari.

“Proprio l’11, cazzo!”

“E ora?”

“Chi glielo dice?”

Quando Bob chiede il “suo” numero 11, che lo ha accompagnato per 15 anni in NBA, non si sarebbe mai immaginato di ricevere un rifiuto.

“Ok, no problem. I’ll take the 15”.

Il brusio del pubblico, le luci in fondo al tunnel, gli addetti ai lavori che lo osservano con ammirazione. Quando Dan Peterson invita il pubblico a intonare “Doo-Doo-Doo”, Bob non crede alle proprie orecchie. È proprio lui, il caro vecchio boato che lo accendeva ai tempi del Forum. Con le calze bianche tirate fin sopra al ginocchio e il doppio polsino bianco, Bob è pronto a esordire. E poiché anche l’occhio vuole la sua parte, l’intera curva degli ultras biancorossi viene ricoperta da un bandierone gigante raffigurante i simboli dell’Olimpia, lasciandolo a bocca aperta. Scorge la moglie, così emozionata che è impossibile non notarla. Bella e solare come sempre, è diventata subito amica di Laurel D’Antoni, che le siede accanto. La gara non regala granchè, i primi, immancabili scettici storcono il naso. Bob è il primo a rendersi conto di non aver entusiasmato e lentamente si avvicina a Peterson. Il campione si riconosce in questi momenti: “Sorry coach, I can do better than this…”

Salonicco, 1986

A due mesi dal suo arrivo in Italia, McAdoo e la Tracer stentano sia in Campionato che in Coppa. Nonostante lo spogliatoio sia compatto, Premier accusa pubblicamente coach Peterson di permettere all’ex-Lakers di riposarsi in difesa. I detrattori concordano sul fatto che Meneghin sia ormai sul viale del tramonto. Ed è proprio in un momento così delicato che le scarpette rosse sbarcano sulle sponde dell’Egeo per sfidare l’Aris di Galis e Yannakis in Coppa Campioni. Il giorno precedente alla gara, durante la seduta di allenamento, quasi 2.000 tifosi greci irrompono sulle tribune dell’Alexandreio per intimorire D’Antoni e compagni. Il tifo è assordante e Peterson decide di sospendere, si torna in albergo. Ma gli ultras gialloneri non demordono e si radunano sotto alle finestre delle stanze dei giocatori intonando cori e scoppiando petardi per tutta la notte, nonostante l’arrivo della polizia. Tra i milanesi inizia a serpeggiare il timore di essere finiti in una trappola e durante la ruota di riscaldamento arriva la conferma: una pioggia di dracme, sputi e accendini accoglie i milanesi. Davanti a un muro di 6.000 tifosi inferociti, paralizzata dalla paura, Milano subisce per tutti i 40′ l’aggressività degli ellenici e si lascia martoriare da Galis, che ne mette 44 firmando il 98-67 finale, un passivo apparentemente impossibile da ribaltare. Al rientro in Italia i giornali non fanno sconti: “squadra bollita”, “ciclo finito” e il taglio di McAdoo sembra sempre più vicino. Passa una settimana e giovedì 6 novembre l’Aris si presenta al PalaTrussardi per contenere i danni di un’eventuale sconfitta, ci sono ben 31 punti di vantaggio da gestire che permetterebbero un passaggio del turno ai danni proprio di Milano. La società vuole un clima di bolgia, vende i biglietti a prezzi popolari e sulle tribune si accomodano 10.000 spettatori, tra cui tanti universitari greci provenienti dalle facoltà di Milano e Pavia. Bob entra nello spogliatoio e nota che Meneghin e Premier, sempre pronti a scherzare anche nei momenti di massima tensione, sono silenziosi e concentrati come mai prima d’ora. Peterson non chiede l’impossibile, gli basta una semplice vittoria, anche di 1 solo punto, per il pubblico e per il morale. Sa che una sconfitta interna, dopo la figuraccia rimediata la settimana precedente, significherebbe ripensare davvero alla squadra, con interventi drastici e polemiche infinite.

“Se volete provare a rimontare vi do un consiglio: non abbiate fretta, recuperiamo un punto al minuto aggrappandoci a una grande difesa.”

Per una corazzata abituata a carburare in primavera, quando si entra nel vivo delle competizioni, serve un miracolo. D’Antoni si francobolla a Galis, Premier si sacrifica su Yannakis, mentre il trio Meneghin-Barlow-McAdoo intasa l’area tirando giù una caterva di rimbalzi. Dalla panchina Franco Boselli e Fausto Bargna si tolgono i panni dei gregari e diventano i protagonisti del break decisivo. I greci sono in bambola, Meneghin gioca la gara perfetta, altro che bollito…

“Sorry Bob, the number 11 is owned by Dino Meneghin…”

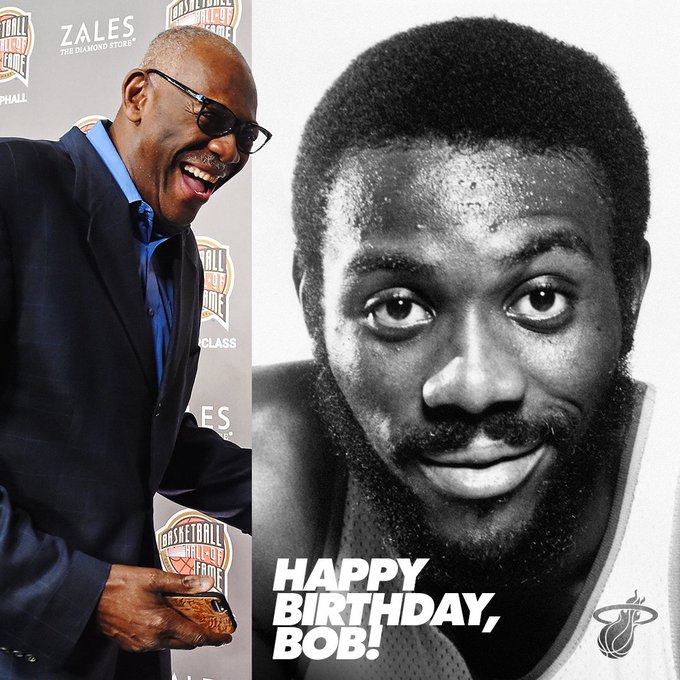

“Non riesco a dirvi quanto sia orgoglioso che il “mio” numero l’abbia indossato Dino” racconta qualche anno più tardi, durante la cerimonia d’ingresso nella Hall of Fame del totem di Alano di Piave. La tradizione vuole che si venga presentati da un membro e Meneghin scelse proprio McAdoo.

Torniamo ai minuti finali di Tracer-Aris, quando Premier sembra posseduto dal demonio e infila canestri impossibili, compresa la tripla del +34 che sembra regalare l’impresa. Ma Yannakis risponde subito, sempre da tre punti, prima che entrambi gli attacchi s’inceppino per due interminabili minuti. Dopo aver costretto il play greco al quinto fallo, a 41″ dalla sirena Premier subisce fallo e va in lunetta, fa 2/2 e riporta Milano sl +34. Le speranze dell’Aris si spengono sul ferro e con lo slalom in palleggio dell’imprendibile D’Antoni il miracolo sportivo si compie. McAdoo ha segnato solo 12 punti ma ha difeso come uno specialista e a rimbalzo ha lasciato le briciole agli avversari. Il patron Gabetti e Tony Cappellari saltano di gioia come bambini, ancora non sanno che quella irripetibile vittoria sarà l’inizio di un biennio di trionfi europei targati Olimpia. Grazie a quella rimonta, la già immensa forza interiore dei senatori milanesi diventerà indistruttibile. Il 1987 sarà l’anno del triplete (Scudetto, Coppa Campioni e Coppa Italia) e la frase del momento diventa: “McAdoo can do!”

Peterson cede la panchina al suo storico vice Casalini ma la musica non cambia: Coppa Intercontinentale, seconda Coppa Campioni (nella finale di Gand, un McAdoo stratosferico annienta il Maccabi con 25 punti e una valanga di rimbalzi) e infine lo Scudetto, scippato a Livorno all’ultimo secondo.

Se sul campo le cose non potrebbero andare meglio, purtroppo arriva l’esito degli esami di Charlina, che nel 1991 se ne va a causa di un male incurabile.

Bob nel frattempo ha lasciato Milano, per molti tifosi anzitempo, e ha scelto Forlì per continuare la sua avventura italiana. In Romagna, a oltre 4o anni, chiude la prima stagione con 27 di media e la seconda con 33. Ma soprattutto ritrova l’amore, accompagnandosi con Patrizia, che diventerà la sua seconda moglie. Nel 1993 gioca le ultime due partite a gettone con la maglia di Fabriano, prima di appendere le scarpe al chiodo. Tornato negli USA, nel 1995 risponde presente alla chiamata di Pat Riley che lo vuole come Assistente dei suoi Miami Heat. In Florida vince tutti e tre gli anelli della franchigia (2006, 2012 e 2013), prima di lasciare definitivamente nel 2014.

Livorno, 1989

I fotografi e i tifosi a bordocampo osservano quel 38enne americano di 206 cm, con la bacheca zeppa di trofei, che continua a scivolare a pancia in giù sul parquet. Più che Superman, quella postura con le braccia distese in avanti e le gambe flesse ricordano il goffo Ralph Supermaxieroe. Il clima è infuocato, la sportività e la correttezza si sono presi un giorno di ferie, per usare un eufemismo. Eppure per un solo, impercettibile istante cala il silenzio. I livornesi, accecati dall’odio per il trio di vincenti D’Antoni, Meneghin e Premier, non possono non ammirare quel tuffo disperato che toglie la palla dalle mani di Tonut: un MVP NBA ha appena compiuto il gesto difensivo più famoso della storia del basket italiano.

Grazie!

“Il clima è infuocato, la sportività e la correttezza si sono presi un giorno di ferie, per usare un eufemismo.”

Non è assolutamente vero: io c’ero. L’unico scorretto al solito è stato Premier. Per quanto riguarda McAdoo, aveva un tiro bruttissimo e in Italia non ha quasi mai fatto vedere il suo talento. Nella gara 5 in questione, ha fatto piangere ma notevole l’umiltà e il gesto difensivo in questione. Giocò bene invece Albert King che però rimase in campo con 5 falli (una delle due ladrate della partita)

Caro Gino Paoli, parli ancora da tifoso sportivamente martoriato e mazziato. I primi scorretti furono i tifosi livornesi. More solito. L’unica colpa di Premier è di avervi segnato canestri da lontano che vi bruciano ancora il peperone. Ricorderai come, a fine partita, venne circondato da voi “civilissimi” labronici e colpito più volte. E fece bene a rispondere, da colosso fisico qual era, atterrando quel vigliacco che lo colpì alle spalle. Albert King non rimase in campo con 5 falli, perché uno dei falli precedenti venne poi assegnato a un suo compagno di squadra. Più leggo i vostri piagnistei e più gongolo ancora a più di 30 anni di distanza. Grazie Bob. Grazie Olimpia