Se c’è una cosa che mi ha sempre colpito di New York City è il rapporto tra ciò che è micro e ciò che è macro: ciò che vedi in superficie e ciò che vivi immergendotici. Le storie che arrivano a noi al di qua dell’Oceano e quelle che si raccontano in strada, agli angoli, The Corners, dove le cose semplicemente accadono.

La storia della hip-hop culture è emblematica… a noi europei è arrivata come qualcosa da studiare, sviscerare comprendere attraverso le 4 discipline: il breaking ossia il ballo di strada più coreografico che si possa immaginare, il writing ossia la street art che ha cambiato la storia delle gallerie contemporanee e trasformato i grigi muri di mezzo globo in tavole da dipingere, il djing e l’mcing ovvero le due componenti fondamentali della musica rap. La differenza è che qui l’abbiamo appreso così, imparato, adattato e duplicato, di là l’hanno semplicemente vissuto. Cammini per New York e ti chiedi dove sia l’hip hop oggi, per poi accorgerti che è dappertutto: è il ritrovo al parco del sabato pomeriggio col boombox che pompa beats mentre tutti ballano, non conta l’età né l’estrazione sociale. E’ il block party della domenica su ad Harlem con le strade chiuse, le bancarelle di prodotti locali, i bambini che “braekkano”, qualche mc che spara delle rime che sembrano roba di Rakim. E’ lo swag dei tipi all’angolo che che ti fanno i props per la maglietta che indossi, è nel muovere il collo alla guida mentre sei al semaforo. E’ un microcosmo che è diventato mondo, che ha creato mondi, un micro che è macro.

E poi c’è un altro micro che da fuori ti raccontano ma che non ti arriva mai esattamente com’è. E’ quello dei playground, dei campetti che qui trovi ad ogni isolato, soprattutto a Brooklyn, nel Queens, ad Harlem e nel Bronx. Li vivi passandoci, giocandoci, ascoltando e rispettando chi comanda. Dall’alto invece, dal macro, mentre ci voli sopra in aereo, mentre stai per atterrare al JFK, non li vedi quasi quei 28 metri di asfalto. In compenso conti campi da baseball a perdita d’occhio. Ce ne sono a centinaia, enormi, illuminati. I campetti sembrano meno invece eppure, mentre cammini tra i mattoni rossi dei quartieri periferici, ne incontri uno dietro l’altro: The Cage, Soul in The Hole, The Goat, Groover Washington, Park Slope, il Rucker…

E qui sì che la dimensione locale diventa sempre più micro, grazie alle storie che si raccontano e si generano di continuo su quell’asfalto. Roba che poi si ingigantisce e diventa leggenda, che arriva fino a noi grazie a qualche documentario, allo storytelling e a qualche buon libro scritto da gente che ne sa o meglio, gente che ha saputo…vivere e raccontare.

Sono storie di giocatori che con il loro gioco ce l’hanno fatta a uscire dalla miseria dei projects, di altri che invece hanno deciso di rimanere sulla strada, come The Goat, quello che dicono essere stato il più grande giocatore di strada della storia: Earl Manigault a cui oggi è intitolato l’omonimo bellissimo playground sulla 99esima, che ai tempi negli anni 70 era un luogo malfamato ed oggi è stato inglobato dalla gentrificazione dell’Upper West Side, una delle zone più “borghesiland” di tutta Manhattan. Su chi ce l’ha fatta o non ce l’ha fatta c’è tantissimo da scoprire, sviscerare ed imparare. Poi però c’è quella zona grigia, quella di chi dal ghetto ci sarebbe anche uscito, quella di chi il sogno dei pro, delle luci della ribalta, dei milioni facili sul conto corrente, li avrebbe anche guadagnati a suon di palleggi, crossover, behind the back…

Quella zona lì è quella che una volta spentisi i fari che illuminano tanto da accecare, trabocca di storie di solitudine, di demoni che infestano le scelte di chi grazie al successo, alle proprie skills, all’hype e all’interesse morboso generato da tutto ciò che li circondava, pensava di essere libero di fare le proprie scelte, e invece si ritrova dopo qualche anno a fare i conti con se stesso, con quel ghetto che è più dentro che fuori, quello che lo incatena ai propri irrisolti.

Quella zona grigia è LA zona di un fenomeno del Queens, quartiere tra i più poveri di New York, che negli anni ’90 ha anticipato l’hype e l’ossessione mediatica che in epoca recente ricordiamo applicata a fenomeni come Lebron James o Zion Williamson. Quella zona grigia è quella di Kenny Anderson.

Sul finire degli anni ’80, in epoca ampiamente pre twitter, pre YouTube e sì anche pre internet, Kenny Anderson era sulla bocca di tutti a New York: era semplicemente the next Magic Johnson, perché giocava play, the next point guard out of New York City, città conosciuta nella pallacanestro, nonostante i giocatori più forti ogni epoca originari della mela non giocassero in quella posizione (vedi Kareem o Doctor J), come la città delle point-guards, dei playmaker maestri del crossover e delle penetrazioni al ferro proteggendosi con il corpo e con dei primi passi mortiferi.

Kenny da Molloy High School era The Chosen One. Giocatore dello stato per 4 volte consecutive, McDonalds All American, Player of the Year. Kenny stabilì il record di punti dello stato con 2621 marcature che resistette fino al 2004, quando toccò a Bassy Telfair abbattere il muro apparentemente inviolabile. Vero e proprio messia della pallacanestro New Yorkese, incantava nelle estati della post school, Gauchos, organizzazione no profit finalizzata a dare un futuro alle stelle della strada di New York dalla quale sono passati anche Stephon Marbury e Felipe Lopez. E tracciando la via per il play numero 3 di Coney Island, Kenny scelse il College Georgia Tech dove in 2 anni riuscì a portare gli Yellow Jackets alle Final Four eliminando anche i Tigers di un certo Shaquille O’neal e a settare rercod su record dell’ateneo come i 50 punti messi a segno contro Loyola. Il tempo per Kenny sembrava scorrere alla velocità della luce, rapido come il primo passo con cui stendeva ogni avversario, letale come una penetrazione con cambio di mano in aria per quei sottomano così morbidi e letteralmente instoppabili. A 16 anni è già su ogni copertina.

E dopo altri 2 anni a Tech arriva subito la chiamata, la seconda assoluta, al draft NBA del 91. Lo chiama la squadra di casa, i New Jersey Nets: un sogno pronto a realizzarsi prima ancora che Kenny possa rendersene conto, prima che riesca davvero ad elaborare cosa gli sta succedendo.

Già perché quella di Kenny è una strada spianata solo a guardarla stando in superficie come dicevo all’inizio. Sotto però, dentro quel metro e 83 per 76 chili di puro istinto cestistico, c’era un demone paziente, in attesa che il treno rallentasse, per divorarselo a poco a poco, nella solitudine del post carriera.

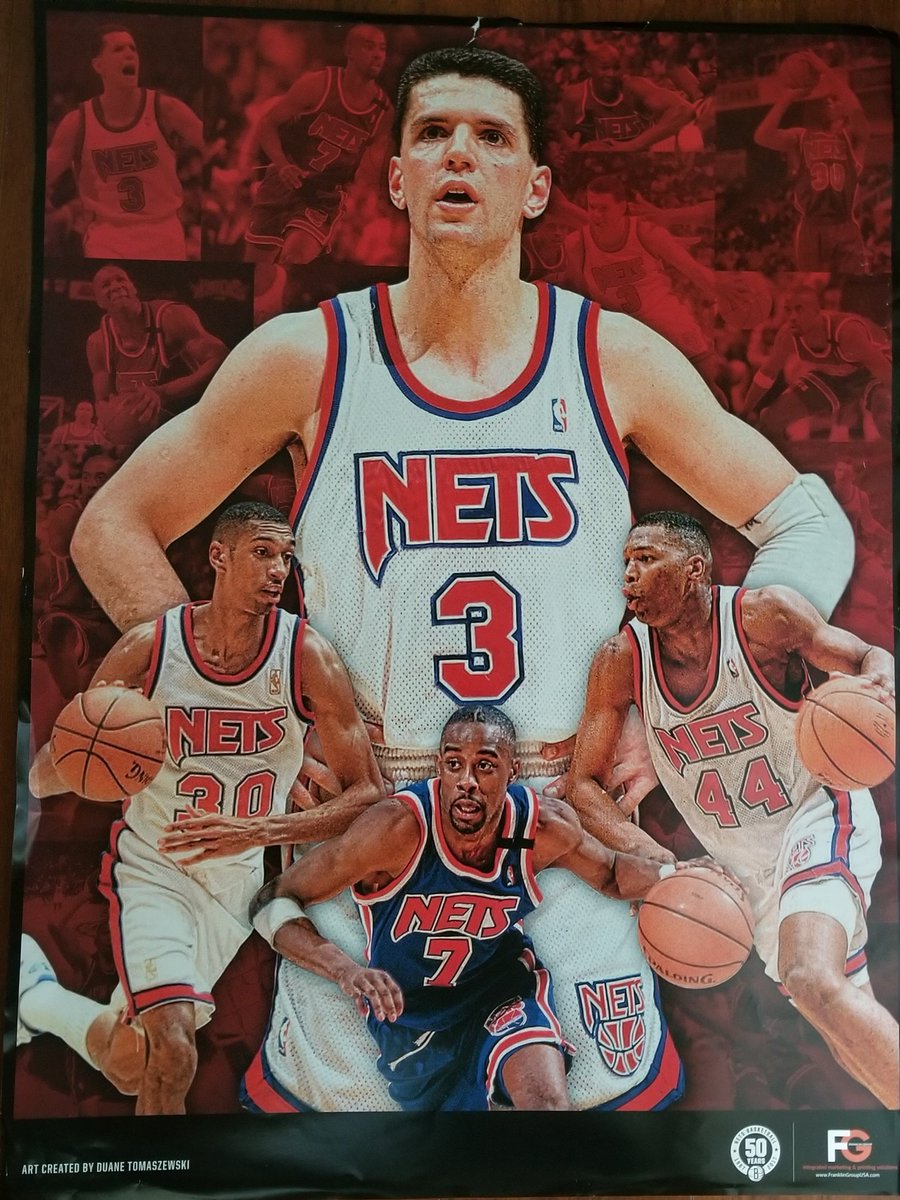

“Hey i New Jersey Nets quest’anno ripropongono la maglia color pigiama che indossava Drazen Petrovic” dice un ragazzo sui vent’anni al campetto. “Già, fa davvero strano vedere la numero 7 addosso a Kevin Durant e non a Kenny Anderson, replico”.

“Anderson chi?” Mi chiede.

Sì perché quella zona grigia è fatta di giocatori dimenticati troppo presto, quelli che da quelle strade, pur guadagnando milioni, non ci sono mai usciti e il loro ricordo rimane solo in chi li ha visti giocare o in chi gli era amico.

La numero 7 dei Nets è la prima maglia che Anderson indossa, quella che gli caricava sulle spalle tutte le aspettative di una carriera fin lì sorprendente e da giocatore più giovane in assoluto nella lega quell’anno. Ed i primi anni in effetti non sono male, Kenny ha difficoltà nell’adattarsi al gioco NBA, nello stare all’interno di un sistema, come quasi ogni playmaker fantasista, ed “ankle breaker” uscito dai playground verrebbe da dire, ma al terzo anno in coppia con Derrick Coleman, arriva anche a rappresentare i Nets alla partita delle stelle dove viene annunciato dallo speaker come una delle guardie più incredibili della lega. Il futuro sembra roseo. Sembra.

Il fatto è che Kenny ha quel demone dentro che gli fa compagnia. Beve, fuma, spende soldi in continuazione collezionando donne e macchinoni. In poco tempo metterà al mondo 8 figli da 5 donne diverse. Sta andando tutto troppo veloce e se corri come un fulmine, poi ti schianti come un tuono… Arrivano le sirene del jet-set e la relazione con Dee Dee Roper, Dj del gruppo rap al femminile Salt-n-Peppa, i party zeppi di sigari e bottiglie di Dompe.

Kenny perde totalmente il focus ed ha decisamente problemi con l’alcool.

Da piccolo cresce nei sobborghi più squallidi del Queens, mamma Joan si dà da fare come può per tenere assieme una famiglia disastrata mentre il padre che conosce solo all’età di 13 anni, trova conforto attaccandosi alla bottiglia. Quando va bene Kenny riesce pure a parlargli, quando va male invece, esce di casa e cerca di starci il più possibile. A volte non torna, rimane con il coach della scuola che lo considera uno dei suoi protetti e purtroppo, gli sta anche troppo vicino, e sì abusa di lui.

La sua è una storia come ce ne sono a migliaia nei project e nelle sacche più povere della periferia americana. “The thing is that I had basketball. Many friends of mine just committed suicide to escape to similar situations. But I had basketball”.

La pallacanestro dice, lo salva, quando pensa di farla finita o di scappare, prende la palla sotto braccio e va al campetto, dove cerca di farsi rispettare, dove scappa da tutti accelerando ancora di più il primo passo e concludendo con cattiveria: il demone ha bisogno di essere tenuto a bada.

Passa il tempo e papà se ne va di casa. Ma le cose non migliorano più di tanto: lui condivide la stanza con il compagno della madre e qualche sera è costretto a tapparsi le orecchie…

Anni dopo, nel 2017, lo racconterà finendo spesso in lacrime, in un documentario intenso sulla sua vita dal titolo Mr Chibbs, dal nomignolo con cui lo appellava mamma Joan.

Un’infanzia difficile che fa pensare ancora una volta alle parole di Steph Marbury che nel suo “A Kid from Coney Island” riflette su quanto avere una famiglia sana, seppur povera, possa darti comunque gli strumenti e la struttura necessaria per capire ciò che accade attorno a te e come reagire davanti a certe situazioni.

Questa fortuna però Kenny non ce l’avrà mai e seppur arrivato a guadagnare milioni in NBA, seppur considerato un fenomeno cittadino, il numero 7 non riuscirà mai fino in fondo a capire se stesso e il mondo in cui si trova.

Gli eccessi del mondo NBA lo portano a passare da una donna all’altra dicevamo, e solo anni dopo, in seguito a lunghe sedute di terapia, ammetterà che quella fu una reazione causata proprio dalle molestie subite da piccolo: voleva cercare di dimostrare a se stesso e agli altri di non essere un omosessuale, di riuscire a mettere a tacere le sue voci e i suoi terribili ricordi.

Ma torniamo all’NBA: dopo un anno da All Star con i Nets, la pressione di giocare per la sua città si fa sentire e l’aver attorno le mille distrazioni della mela, la propria cricca e le tante donne, non aiutano a formare il carattere di un giocatore prima di tutto alla ricerca di se stesso. Inizia così la girandola di squadre: prima Charlotte brevemente, poi Portland dove riuscirà a fare anche bene con 17,5 punti di media e 7 assist con tutte le 82 partite giocate, poi la fermata più lunga, quella a Boston dove sempre col suo numero 7 sulle spalle giocherà però poche partite causa infortuni e scelte degli allenatori. Nonostante oscilli sempre tra i 5 ed i 7 assist a partita non è certo un uomo squadra e di fatto continua a rappresentare l’epitome del play new yorkese che dai tempi di Tiny Archibald, suo ideale mentore a Boston, impazzano nella lega. In quegli stessi anni infatti a New York e poi ad Indiana spiega pallacanestro un certo Mark Jackson ed il play più funambolico e di assoluto culto ai tempi: “Hot Rod Strickland”, padrino di Kyre Irving e assist man immaginifico come pochi se ne sono visti nella pallacanestro mondiale, grazie al suo ball-handling avanzatissimo per i tempi, fatto di spin move con palleggio tra le gambe, no-look pass a una mano e entrate in virata con chiusura al ferro in reverse tratte dal repertorio del suo idolo Julius Erving.

A Boston si ferma 5 anni e ci arriva dopo aver rifiutato uno scambio che lo avrebbe portato ai Toronto Raptors: ma lui in Canada non vuole andarci. E mentre iniziano ad arrivare anche i primi problemi economici data l’incapacità di Kenny di gestire il suo patrimonio, l’alcool rimane presenza costante: dopo la lunga apparente stabilità di Boston infatti, tra il 2002 ed il 2005 saranno ben 6 le quadre che se lo palleggeranno in varie trade: Sonics, Hornets, Pacers, Hawks, Clippers (ultima fermata NBA) e addirittura Zalgiris Kaunas, in Lituania.

La fermata europea dura una sola stagione ed ha purtroppo del patetico. Un lento, appesantito e visibilmente fuori giri Anderson, è atterrato al di qua dell’Oceano al solo scopo di racimolare qualche spicciolo e sbarcare il lunario: gli alimenti degli 8 figli si fanno sentire sulle sue finanze prosciugate dagli eccessi. Nel 2014 lo troviamo addirittura in Nord Corea dove ha il piacere di esibirsi per una pioggia di dollari, davanti al dittatore number-one Kim Jong Un, amico fraterno di Dennis Rodman che desidera tanto una partita tra vecchie glorie in terra coreana. Si presenterà lento ed appesantito un po’ come tutti i suoi compagni bollitoni: oltre a Denis infatti sul parquet scendono dei freschissimi Vin Baker, Cliff Robinson (rip), Doug Christie, Charles D. Smith e persino Craig Hodges!

Qualche spiccio d’altronde fa comodo: nonostante un patrimonio ufficiale di 63 milioni di dollari infatti, già nel 2005 Kenny è senza un quattrino e dichiara bancarotta. A salvarlo negli anni però sarà proprio la sua fama da ex Chosen One: nel Queens è ancora oggi una leggenda ed il suo nome riecheggia tra quei mattoni rossi, quel tanto che basta per organizzare qualche camp estivo, per fare delle comparsate da speaker nelle scuole della città e nelle leghe estive. Sentirlo parlare in quelle occasioni fa tenerezza. Cerca di dare dei consigli di vita a ragazzi che vivono in condizioni simili a quelle che ha passato lui, ma non sempre riesce a farlo in modo lucido o senza trattenere le lacrime: è evidente che quella cosa che ha dentro è ancora lì e lo logora piano piano. E quel qualcosa si manifesta più forte sempre nel 2005, quando mamma Joan se ne va e Kenny entra ufficialmente in terapia.

All’inizio di questo racconto facevo riferimento a come le storie che vengono da lontano, a volte ci arrivino distorte o in modo semplicemente superficiale. Per noi europei appassionati di NBA Kenny Anderson è spesso ricordato come il compagno di squadra di Drazen, quello di cui si leggeva su American Super Basket e che ha semplicemente disatteso le enormi aspettative. Uno di cui non è che si conoscesse molto oltre alla pallacanestro, oltre agli highlights sempre più sporadici nel corso dei suoi anni NBA, in un periodo storico dove ciò che accadeva fuori dal campo definiva esattamente quanto può definire oggi la vita di un giocatore, ma non ne alterava o arricchiva la percezione, perché quei dettagli rimanevano imbrigliati, nel bene e nel male, tra quei mattoni, tra quelle strade, nelle micro realtà di giocatori di periferia che diventavano icone globali senza essere per forza costantemente raccontate da tabloid o social network come accade oggi.

E’ per questo che fa bene conoscere oggi la storia di Kenny Anderson, di uno che ce l’aveva fatta per come lo intendiamo noi, ma che invece in fin dei conti non è mai riuscito davvero ad essere ciò che voleva. A liberarsi di ciò che quelle strade, la povertà e l’accelerazione improvvisa del successo, lo hanno fatto diventare.

Oggi quando parla di se stesso lo fa in maniera passiva, come se fosse vittima del suo stesso nome, che però in qualche modo lo tiene a galla. Vive della sua fama tra chi lo ricorda, twitta dal suo account Mr Chipp ricordando spesso cosa ha fatto nei suoi anni migliori, e mostrando la sua memorabilia. A volte sembra quasi raccontare la vita di qualcun altro e se gli scrivete per dirgli che avete visto il suo documentario e che vi ricordate di lui, vi risponderà dopo pochi secondi ringraziandovi “much love, my friend”.

Nel frattempo però è riuscito anche a rimettersi in piedi e a capire che ciò che ha da raccontare può influenzare positivamente le nuove generazioni. Oggi infatti cerca di essere da guida per Kenny JR, ottimo prospetto di high school con qualche movimento in sottomano che ricorda quello del padre. E poi è diventato il coach della squadra di pallacanestro di Fisk University a Nashville in Tennesee. “Tutto quello che ho passato, tutti i miei sbagli, mi hanno portato fino a qui: a dire a questi ragazzi: siate ciò che volete essere, fate il vostro gioco, non saltate gli allenamenti perché in quelle ore allenate voi stessi ad essere uomini.”

Lui invece per quei ragazzi vuole essere un amico e un padre, quello che lui non ha mai avuto.

Il demone Kenny, oggi lo tiene a bada così.

The Chosen one, nel frattempo, è diventato qualcun altro.

Il podcast di Luca Mich tratto da questo articolo: