illustrazione grafica di Paolo Mainini

articolo di Marco Munno

C’è chi sembra nato per un ruolo da vincente.

Con un fisico scultoreo, un talento cristallino che sprizza da tutti i pori e un sorriso da un milione di dollari, esibito tra una giocata e l’altra con cui demolisce gli avversari.

Oppure con le sembianze da perenne sfavorito, ma che dietro il volto non proprio da copertina cela un fuoco che arde, divampando quando l’aria nei minuti decisivi è incandescente.

Sono i due archetipi di giocatori che si vorrebbe sempre avere nella propria squadra per arrivare alle vittorie.

Eppure, quando si consultano gli albi d’oro della pallacanestro europea della fine dello scorso secolo, uno dei nomi più ricorrenti presenta un diverso identikit.

Non esattamente quello di un predestinato, ma quello di un ragazzo che in un decennio ha salito un gradino alla volta la scalinata verso la gloria, fino a conquistare la posizione più alta nelle gerarchie del proprio ruolo nel Vecchio Continente, in apertura degli anni 2000.

Con una faccia poco espressiva e caratterizzata, un soprannome anche buffo in italiano come “Banana Man”, ma una determinazione che gli ha consentito di diventare un punto di riferimento del mondo cestistico negli anni del proprio prime, e di riempire la personale bacheca dei trofei con pieno merito: quella di Željko Rebrača.

Non che da piccolo Zele passasse totalmente indifferente. Nel 1987, al termine di un camp per giovani prospetti organizzato dalla FIBA tenutosi a Pola, in Istria, Marin Sedlaček (attualmente scout per i Philadelphia 76ers) lo segnalò fra i migliori prospetti. Gli faceva compagnia nella lista dei ragazzi da tenere sott’occhio un connazionale, Dragan Tarlać, che però catturò maggiormente l’attenzione degli addetti ai lavori e dei coach, capeggiati da Sergei Belov. D’altronde, al paio di metri d’altezza che già entrambi annoveravano, Dragan accompagnava maggiore potenza nei movimenti; Zele invece ci abbinava atletismo, braccia lunghe (con conseguente propensione alle stoppate) ma una tecnica ancora rudimentale. Tutti e due comunque si guadagnarono la convocazione di coach Dule Vujošević agli Europei Under 18 del 1990, in un roster niente male: c’erano, fra gli altri, tre che passeranno anche per la nostra Serie A come Veljko Mršić, Nikola Lončar e soprattutto Dejan Bodiroga. Nonostante l’affollamento in una rosa di giocatori che nella competizione arrivò solo quinta, Vujošević credette nelle qualità di Željko, che andò anche personalmente a trovare più volte in quel di Novi Sad cercando di portarlo nella propria squadra di club, il Partizan. Confermandolo, inoltre, nella selezione slava che, l’anno dopo, nel 1991 affrontò i Mondiali Under-19 a Edmonton, dove Rebrača passò, con la squadra rimasta sostanzialmente la stessa, da 5.9 a 9.1 punti a partita. Mostrando sin dagli inizi un tratto distintivo della sua carriera: il miglioramento lento, ma continuo.

Per il trasferimento dal NAP di Novi Sad al Partizan, però, le mosse decisive furono compiute da Aleksander Djordjevic.

Proprio a Novi Sad, Sale dovette prestare servizio militare, obbligato quindi a stoppare temporaneamente la propria carriera da giocatore. Per non perdere confidenza con il pallone, di tanto in tanto si unì agli allenamenti proprio del piccolo club del NAP (che comunque in futuro produrrà un altro campione del mondo, Milan Gurović). Lì si rese conto subito del potenziale di Željko, e percorse i 70 chilometri che dividevano Novi Sad e Belgrado con lo stesso Zele in macchina, direttamente all’allenamento del Partizan, con inganno annesso: Djordjevic non aveva il permesso delle autorità di lasciare Novi Sad, Rebrača disse al suo coach di essere assente perché malato. Al provino era presente l’intero staff bianconero, e dal direttore generale Kićanović a coach Vujošević erano tutti convinti: Željko non sarebbe dovuto tornare indietro, in una squadra che aveva perso i principali punti di riferimento Divac e Paspalj andava trattenuto per almeno tre anni. Nell’estate del 1991, il matrimonio fra il team e il ragazzo divenne realtà.

Di ritorno dai Mondiali, al Partizan non trovò però in panchina Vujošević, bensì Željko Obradović, convinto in estate dal presidente Nikčević a chiudere la carriera da giocatore per intraprendere quella da coach.

E se a gestire le partite era Obradović, in allenamento al suo fianco c’era il Professor Aza Nikolić: una combinazione che assicurava l’assenza di cali di tensione per una squadra di giovanissimi, che girava intorno ai due leaders Djordjevic e Danilović. Il lavoro che attese Rebrača fu focalizzato sui fondamentali, da ripetere e ripetere in palestra, con metodi non certo leggeri: quando ad esempio si permise di replicare ad una strigliata di Nikolić, per due giorni venne chiamato solamente con il numero di maglia, “Undici”.

Sommando all’inesperienza nei rispettivi ruoli il fatto che le partite casalinghe di coppa venissero giocate a Fuenlabrada e non a Belgrado, ci si poteva immaginare tutto da quel Partizan tranne il trionfo al primo colpo nell’Eurolega (impreziosito dal finale thriller, con la famosa tripla vincente di Djordjevic allo scadere).

L’esperienza, data anche la composizione del gruppo e i frequenti viaggi assieme per l’intera combriccola, anche per raggiungere il campo “di casa” in Coppa in Spagna, fu formativa a più livelli per Zele. Altre tre stagioni e per Rebrača, che nel frattempo aveva esordito in Nazionale e vinto l’Europeo del 1995 pur con un ruolo marginale, giunse il momento di tentare l’avventura oltre i confini nazionali.

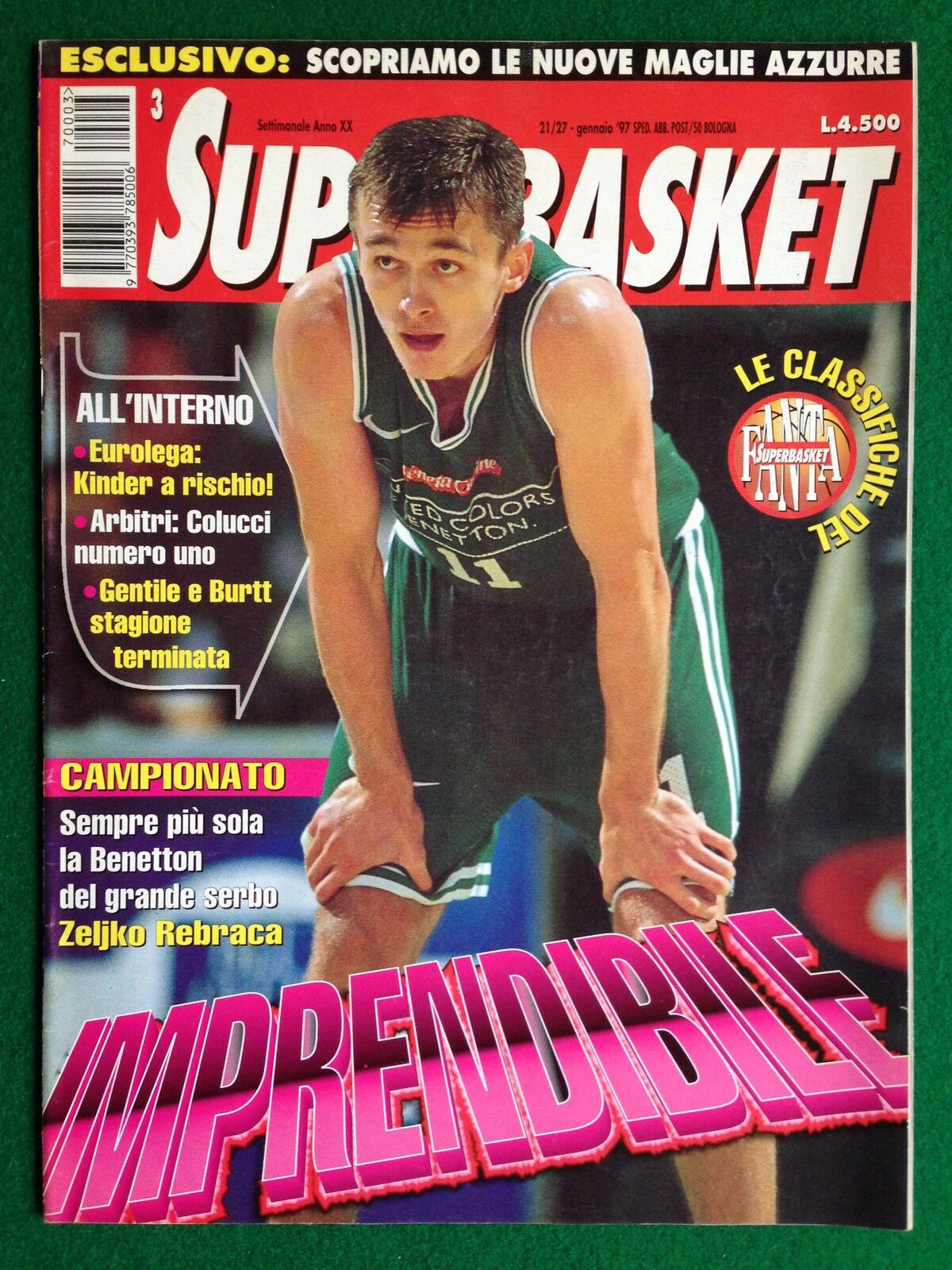

L’opportunità gli arrivò dalla Serie A, esattamente da Treviso, con il gm Maurizio Gherardini ad aver messo gli occhi su di lui. I Benetton, stregati dall’esperienza fortunata con Toni Kukoc , vollero puntare su un altro figlio dei Balcani e perciò pagarono il consistente buyout per portarlo al PalaVerde. Complice la barriera linguistica e i segni dei conflitti nel proprio paese che inevitabilmente si portava appresso («Così come la passione per le automobili particolarmente tamarre» ci ha raccontato Riccardo Pittis al telefono…), si approcciò timidamente alla pallacanestro italiana. Tanto da sollevare, nei primi mesi, anche qualche voce di taglio.

«Un po’ alla volta si ambientò anche lui» continua il suo ex compagno Pittis – «legando soprattutto con l’altro neo-arrivato Davide Bonora. Facevano una bella coppia eh… in due avranno avuto 80 kg di testa… due testoni micidiali» . E alla fine anche Zele finirà per innamorarsi della città («Si è comprato una villa extra lusso incredibile» racconta Ricky), dichiarando che ci sarebbe vissuto al termine della carriera. Soprattutto, in panchina trovò il coach giusto per questa fase della propria carriera: il condottiero trevigiano era infatti Mike D’Antoni, che concedendo molta libertà per le iniziative individuali dei giocatori cominciò a liberare il talento puro di Rebrača, imbrigliato nel rigido sistema di Obradović. Il tutto senza perdere le doti da intimidatore in difesa, rendendo gli esterni (fra cui l’altra novità straniera dei trevigiani, Henry Williams) sempre più sicuri di avere le spalle coperte nel caso servisse un aiuto, e di conseguenza più liberi di difendere in maniera aggressiva rischiando qualche anticipo in più.

Il nuovo nucleo della squadra cominciò ad amalgamarsi, e dopo aver sfiorato la finale scudetto il primo anno assieme, la conquistò nel secondo. Con la serie al meglio delle cinque partite contro la Fortitudo Bologna, all’intervallo di gara-4 la Benetton, già sotto nel totale delle gare per 1-2, era a -8: la sconfitta all’ultimo atto del campionato era ad un passo. In quel momento, Rebrača si trovò davanti ad una sliding door: rimanere un gregario di lusso, al traino di compagni di livello, o rischiare per provare a ritagliarsi il proprio spazio da protagonista. Sul parquet divenne una furia… Fra un gancetto e un arresto e tiro dai quattro metri, con le sue mani morbide trascinò i trevigiani alla vittoria al supplementare, con ben 32 punti e fissando il primato assoluto per valutazione in una finale scudetto, un astronomico 54.

Da quel successo, il bis trionfale in gara-5 e la conquista del titolo arrivarono di seguito.

Quella prestazione per Rebrača rappresentò effettivamente una svolta: nell’Europeo della stessa estate si ritrovò titolare anche in nazionale, a causa dell’assenza di Divac del quale faceva perennemente da cambio nella selezione maggiore. La favorita Jugoslavia non partì benissimo, incappando anche nella sconfitta al girone di qualificazione contro l’Italia. Superata però la Croazia, andò dritta come un treno, conquistando l’oro e prendendosi la rivincita in finale proprio sull’Italbasket di Messina. Dopo quel match, Ettore lasciò l’azzurro per tornare alla Serie A, dove ritrovò proprio il coach degli slavi: Obradović infatti firmò a Treviso, sostituendo D’Antoni volato ai Nuggets e ricomponendo così la coppia con l’altro Željko, Rebrača. Ripresero da dove avevano lasciato, con la conquista del primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana e l’accesso alle Final Four di Eurolega, con un Rebrača sempre più imponente fisicamente, grazie al lavoro personalizzato con il preparatore fisico personale Sead Krdžalić, importato dalla Nazionale direttamente nel club. Insieme alla Saporta Cup dell’annata successiva, quello resterà l’unico trofeo messo in bacheca dalla coppia slava riunita a Treviso: il record di vittorie casalinghe (29 fra campionato e coppa) restò l’ultimo lascito dei due Željko il cui ciclo in Benetton, con la stagione 1998/99, era ormai terminato.

Non era finito però il loro sodalizio in biancoverde: allenatore e giocatore passarono da quello trevigiano a quello ateniese del Panathinaikos. L’obiettivo della reunion slava con Bodiroga, impreziosita dagli arrivi anche di un Johnny Rogers agli ultimi acuti di carriera dai rivali dell’Olympiakos e di Oded Kattash, era limpido: conquistare l’Eurolega.

Il gruppo così assemblato riuscì al primo colpo: alle Final Four che si tennero proprio in terra ellenica, a Salonicco, trionfarono sul Maccabi. Il giocatore più decisivo in campo non fu l’ex Kattash, nè il capitano di mille battaglie Alvertīs e neppure il leader della squadra Bodiroga: miglior marcatore (20 punti realizzati) e rimbalzista (8 carambole catturate) dei suoi fu Rebrača, ovviamente eletto MVP delle Final Four (premio che fece il paio con quello di MVP del campionato, vinto così come quello della stagione successiva). Željko riuscì dove Dino Radja, il suo punto di riferimento a livello europeo nel ruolo, aveva fallito: riportare l’Eurolega alla famiglia Giannakopoulos, e prendendosi di fatto la palma di numero 1 fra i centri impegnati nel Vecchio Continente.

Un Vecchio Continente che ormai andava lasciato, per tentare l’avventura nell’ultimo livello che gli mancava, quello della NBA. Negli Stati Uniti avevano messo gli occhi anni prima, con la selezione al numero 54 del draft del 1994 da parte dei Seattle Supersonics, prima che i diritti su di lui iniziassero a girare per i Timberwolves, i Raptors e infine i Pistons. Nell’estate del 2001 nella Motor City rivolsero lo sguardo fuori dagli USA per la ricerca del backup di Ben Wallace: al draft venne selezionato con la seconda scelta Mehmet Okur (che però rimase un’altra stagione all’Efes Pilsen), dal Partizan venne firmato Ratko Varda e in cambio di una seconda scelta girata a Toronto arrivò la possibilità di firmare Željko.

Chiaramente non fu mai in discussione chi fra i due slavi sarebbe entrato in rotazione.

(A chi poi non lo conosceva, al debutto in preseason mostrò subito cosa aspettarsi)

Altrettanto chiaramente, il suo profilo era totalmente diverso da quello del tipico rookie. In circa 16 minuti di media di utilizzo, nella sua prima regular season registrò 6.9 punti, 3.9 rimbalzi e 1 stoppata di media. Nonostante il suo ruolo si ridusse nel primo turno di playoff (al termine del quale rimediò la rottura della mano in allenamento, saltando quindi il secondo turno in cui i Pistons vennero eliminati dai Celtics), a Detroit convinse tutti. In particolare Joe Dumars caldeggiò la sua promozione a titolare in un quintetto rinnovato nella stagione successiva, completato dai nuovi arrivi Chauncey Billups e Rip Hamilton assieme ai confermati Michael Curry e Ben Wallace. Sostituì quindi nello starting five Cliff Robinson per le prime 12 partite, per poi tornare a partire dalla panchina; ma ben più grave fu l’insorgere di problemi al cuore. Un’aritmia lo costrinse ad un primo stop, seguito da quello in estate. Un’estate in cui, oltre a cambiare guida tecnica passando da Carlisle a Larry Brown, i Pistons aggiunsero nel frontcourt (che intanto era stato rimpolpato da Mehmet Okur) anche Elden Campbell e Darko Miličić (…), con spazio ridotto per Željko.

Fu quindi lui il sacrificato sull’altare dello scambio che da Atlanta portò a Detroit Rasheed Wallace. Agli Hawks, e successivamente ai Clippers che lo firmarono da free agent, si susseguirono infortuni alla schiena e complicazioni legate alla situazione cardiaca, che non gli consentirono di trovare stabilità nella Lega.

Nell’estate del 2007, ormai 35enne, tentò il ritorno in Europa, in quel Valencia che aveva castigato nella finale di Coppa Saporta con la maglia della Benetton. Gli infortuni non gli diedero tregua e, dopo sole tre partite, chiuse una sfavillante carriera, in cui aveva lasciato un’impronta ben riconoscibile sulla pallacanestro europea.

A proposito di cose ben riconoscibili: quel soprannome così particolare, menzionato sopra? Innanzitutto, il “Banana” non proviene dalla lingua italiana o da quella inglese, ma da quella nativa di Rebrača, dove indica la stoppata. Sebbene sin dai primi anni sul parquet mostrasse una propensione a quel gesto tecnico, gli venne affibbiato dopo la giocata più iconica della sua carriera.

Giocata piazzata ai Mondiali del 1998, quelli in cui la sua Jugoslavia arrivava da campionessa d’Europa, ma senza Divac, Danilović, Savić, oltre ad un Djordjevic a mezzo servizio.

Per questo motivo i pronostici vedevano gli slavi lontani dalla vetta, con poca fiducia riposta in un roster dalle gerarchie rinnovate, i cui leader avrebbero dovuto essere il Bodiroga proveniente dai due anni in chiaroscuro al Real Madrid e lo stesso Rebrača. Invece, da Obradović a Beric, passando per Topić e per quanto fosse possibile da Djordjevic, furono in tanti a dare quel qualcosa in più per sostenere Dejan e Zele. Superati i padroni di casa ellenici, affossati da un Bodiroga che qualche mese dopo si sarebbe trasferito proprio in Grecia, si trovarono di fronte la Russia che nella rivincita della finale dei precedenti Mondiali avevano colto il successo sugli statunitensi, privi dei giocatori NBA a causa del lockout, grazie allo slalom all’ultima azione di Panov.

Nella gara per l’oro, il punteggio restò basso, con le due squadre ravvicinate. Dopo il sorpasso slavo del 57-56, grazie a due liberi di Djordjevic, entrando nell’ultimo minuto di gioco i russi avevano in mano il pallone per riportarsi avanti. I ragazzi di coach Sergei Belov (tanto per chiudere un cerchio) si affidarono nuovamente a Panov, allontanato dal post medio da Topić, ma comunque in grado di ricevere per giocarsi l’uno contro uno nel quarto di campo. Fu indirizzato sul fondo dal diretto difensore, conscio di poter contare nella rotazione difensiva su Rebrača, che puntualmente si fece trovare al posto giusto. Per aiutare Topić, Željko si staccò da Mikhail Mikhaylov, che si avvicinò all’anello per raccogliere lo scarico; tuttavia, al momento della conclusione, il Rebrača appena atterrato dal salto con cui chiuse la visuale del canestro a Panov, si girò e staccò nuovamente per piazzare la perentoria stoppata.

Fu obbligatorio il fallo per fermare il cronometro da parte dei sovietici, con lo stesso Topić spedito in lunetta. Il primo libero andò a segno, mentre il secondo no; sul rimbalzo però si fiondò Rebrača. Piazzò tre salti consecutivi in un amen: al primo impedì la raccolta del pallone da parte dei russi, al secondo lo arpionò e al terzo lo depositò a canestro, mettendo a segno il +4.

Fu il colpo di grazia per una Russia che non recuperò più.

Al termine della gara, Željko fu ritrovato in lacrime negli spogliatoi. Come spiegò lui stesso, non si trattava di delusione per quel premio di MVP della competizione assegnato a Bodiroga e non a lui, sebbene in molti pensassero che sarebbe stato più giusto il contrario. Ma fu uno sfogo liberatorio, in cui si vide passare davanti tutti i momenti che lo avevano portato fin lì: l’educazione marziale ricevuta a casa, il trattamento non certo più leggero riservatogli al Partizan, i successi da comprimario, la realizzazione di dover diventare protagonista nel momento più duro della finale scudetto in Benetton.

Superando ogni difficoltà, eludendo tutti gli ostacoli così da arrivare ad essere in cima al mondo, affrontandoli allo stesso modo degli avversari in campo: piazzando una banana dopo l’altra, stoppandoli tutti.