illustrazione grafica di Paolo Mainini

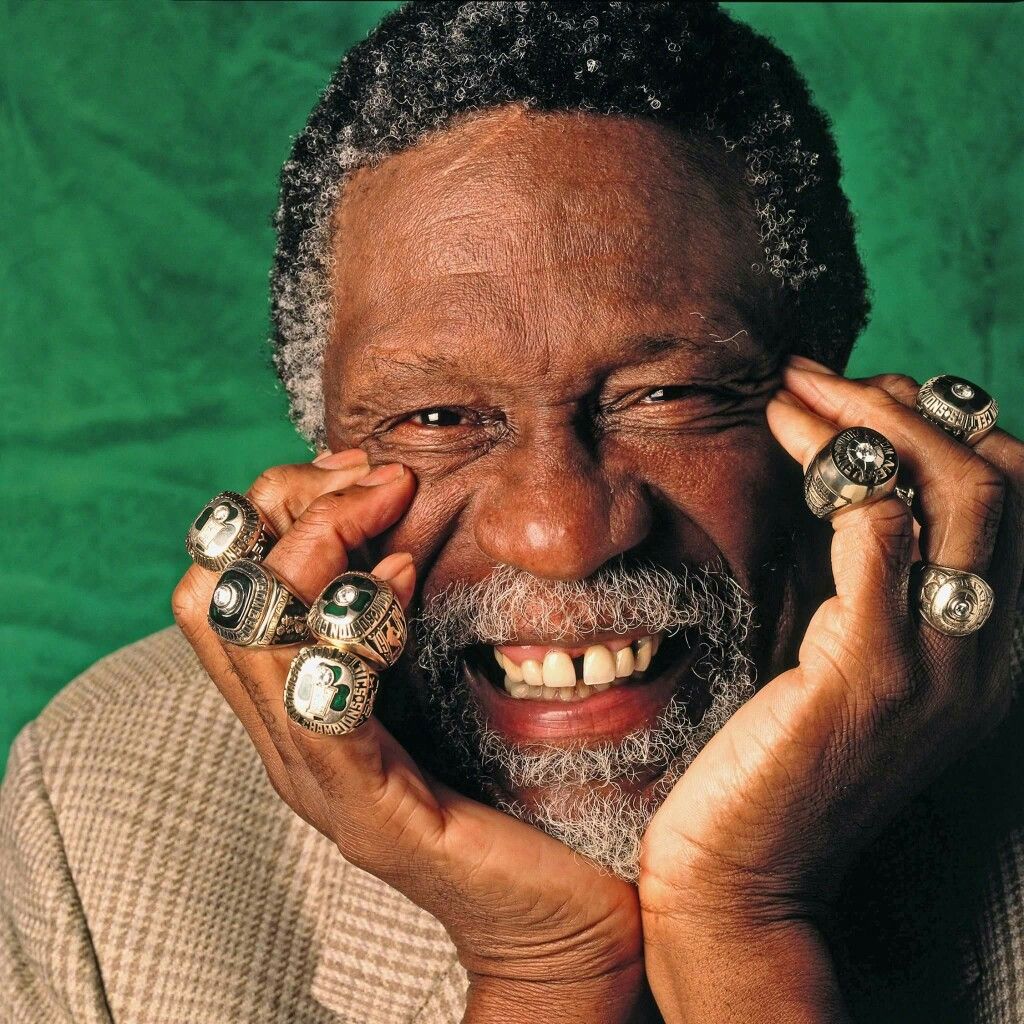

Se si parla di icone nel basket NBA, non si può prescindere da Bill Russell.

Fiumi di parole sono stati spesi in dibattiti e discussioni su chi sia stato il più grande di tutti i tempi, il miglior centro, il miglior playmaker, il miglior clutch-shooter, chi ha cambiato la Lega, chi ha sdoganato questo o quel movimento o questo o quel ruolo. Per Bill Russell, più che per chiunque altro, parlano i numeri, le cifre, e i trofei alzati, o più semplicemente un singolo dato:

11 volte Campione NBA.

E qua tutto potrebbe anche finire. Il discorso sul più forte ma soprattutto sul più vincente non dovrebbe nemmeno cominciare. 2 Titoli NCAA, 1 Oro Olimpico, ma soprattutto 11 Titoli NBA, di cui 8 consecutivi, a cavallo di due generazioni di fenomeni, è una cosa inarrivabile e impensabile nella Lega di oggi.

E’ VERO.

Non stiamo parlando dei sette scudetti del Pro Vercelli Calcio negli anni venti del ventesimo secolo, ma non stiamo nemmeno parlando della preistoria del gioco. Erano altri tempi, certo, c’erano meno squadre e meno talento (ma siamo sicuri?), e il gioco era molto diverso da quello di oggi, diverso anche da quello di vent’anni fa, quindi i paragoni lasciano sempre e comunque il tempo che trovano.

Rimane comunque il fatto che 11 Titoli NBA non sono trascurabili. Anzi. Sono un regalo alla storia del gioco.

Nato a West Monroe in Lousiana nel 1934 in piena crisi economica, Bill ha immediatamente sentito sulla sua pelle l’aria che tirava in quegli anni negli Stati Uniti del Sud (ma anche in molte città del Northeast), ovvero razzismo, segregazione, ingiustizie, umiliazioni, soprusi, ed anche linciaggi e uccisioni impunite.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale moltissimi afro-americani del Sud si trasferirono in California, dove ancora lo stato si stava sviluppando, c’era molto più lavoro, e le tensioni razziali erano leggermente meno forti. La famiglia di Russell si trasferì a West Oakland, nella Bay Area, dove il padre, Charles Russell, trovò lavoro come camionista. All’età di 12 anni però Bill vide morire la madre per una fulminea malattia, e di colpo la sua vita cambiò.

Nonostante le pressioni delle cinque sorelle della moglie, che volevano crescere Bill e suo fratello in Louisiana per dargli l’amore materno che gli era venuto a mancare, Charles decise di crescere lui, da solo, i figli in California, lontano dal razzismo dilagante, cercando di mantenere la promessa fatta alla moglie in punto di morte, ovvero fare andare i ragazzi al college.

Per questo Bill fu sempre eternamente grato al padre, tanto da dichiarare sempre pubblicamente che Charles era il suo eroe.

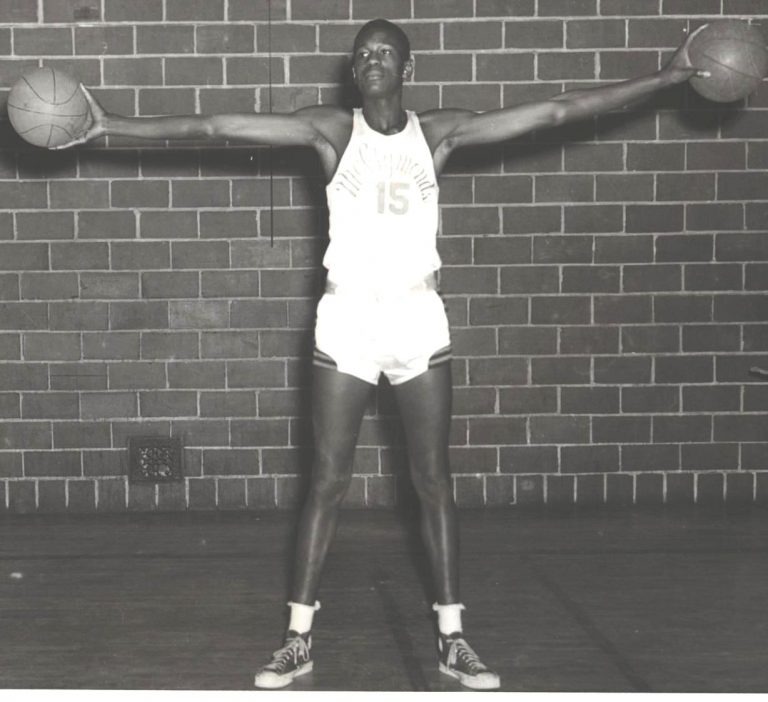

Nonostante le incredibili doti atletiche e le grandissime mani fin dai 14 anni, Russell fu tagliato dalla squadra di basket della sua Junior School, e fu in odore di taglio anche alla McClymonds High School nel suo anno da freshman. Nessun fondamentale sviluppato, nessuna propensione mentale nel capire schemi o per mantenere una disciplina difensiva strutturata, Russell semplicemente non sembrava avere idea di quello che stava succedendo sul campo.

Se non fosse stato per il suo coach George Powles, virtualmente la prima persona bianca che fu gentile o semplicemente che ebbe un comportamento da normale persona civile con lui, Russell non avrebbe mai avuto le motivazioni per entrare dentro al gioco del basket, per capirne i meccanismi, per allenarne i fondamentali, e per scoprirsi essere un dotatissimo ed intelligentissimo giocatore, capace di mettere la testa al servizio del corpo, di studiare gli avversari, di capirne i movimenti e le debolezze, e di avere le motivazioni giuste per vincere, sempre, da leader, da trascinatore, prendendosi sempre le più grandi responsabilità della squadra.

In esponenziale ascesa fisica, tecnica e mentale, Russell portò alla vittoria statale la McClymonds per i suoi due anni da junior e senior, con Frank Robinson, futuro all of famer della Major League Baseball e unico giocatore nella storia a vincere il premio di MVP sia della National League sia dell’American League, come compagno di squadra.

A dispetto della nomina a All American e naturale grande prospetto, Russell ricevette solo una offerta di borsa di studio per il basket, e la ricevette dalla University of San Francisco, vicino a casa, offerta che ovviamente Russell accettò.

Sarà stato a causa del colore della pelle ancora non sdoganato ed apprezzato, sarà stato perché il lavoro di scouting non era ancora particolarmente diffuso nella NBA, ma le capacità soprattutto difensive rivoluzionarie di Russell, passarono quasi totalmente sotto traccia. L’arte della stoppata infatti, inteso come gesto atletico dinamico, è stata definitivamente sdoganata, per non dire inventata, da Bill Russell.

Alla McClymonds High, coach George Powles cercava di correggerlo in quella sua naturale propensione a deviare i tiri degli avversari, saltando e correndo il rischio di essere preso d’infilata con una finta. Powles cercava di fargli capire i rudimenti della difesa, che erano ovviamente basati sullo stare a contatto con l’avversario ed impedirgli di tirare facilmente, stando sempre ossessivamente attenti a non saltare sulle finte. Russell invece si intestardì nel cercare di migliorare il proprio movimento di salto, cercando il tempismo perfetto per bloccare virtualmente tutti i tiri possibili, anche ovviamente grazie alle sue straordinarie doti atletiche e soprattutto grazie agli ossessivi studi delle caratteristiche dei propri avversari.

Con il tempo la stoppata divenne il suo marchio di fabbrica, fino ad arrivare ad essere quello che è oggi nel basket moderno, ovvero una arma difensiva fondamentale.

Alla University of San Francisco dimostrò fin da subito le sue qualità sia difensive che offensive, portando i Dons per due volte consecutive al titolo NCAA nei suoi anni da sophomore e da junior nel 1955 e 1956, in una squadra che presentava per la prima volta tre giocatori di colore nel quintetto base (il suo futuro compagno di squadra ai Celtics K.C. Jones e Hal Perry), messi in campo dal criticatissimo coach Phil Woolpert.

Non furono rose e fiori per USF in quegli anni, soprattutto in trasferta, ovunque andassero erano pesantemente criticati e offesi per questa apertura agli afro-americani, nel 1954 a Oklahoma City ai giocatori di colore venne rifiutato l’alloggio in un hotel, cose che erano di ordinaria amministrazione di quei tempi, cose che si ripeteranno altre volte nella storia di Bill Russell.

Russell chiuse la sua carriera universitaria con due titoli, un premio come Most Outstanding Player delle Final Four nel 1955, e una media di 20.7 punti e 20.2 rimbalzi a partita in tre stagioni in maglia Dons.

Al Draft NBA del 1956, Bill Russell venne scelto dai St.Louis Hawks alla chiamata numero 2, dopo che i Rochester Royals avevano scelto Sihugo Grenn con la Numero 1.

Molti anni più tardi Russell ammetterà che se avesse dovuto giocare a St.Louis, una città ampiamente razzista, probabilmente non avrebbe accettato, e non avrebbe giocato nella NBA.

Per fortuna arrivò Red Auerbach, che aveva assoluto bisogno di un grande difensore d’area, e che si assicurò i servigi di Russell cedendo agli Hawks uno dei suoi migliori giocatori, “Easy Ed” Macauley, contento di ritornare a casa nella sua St.Louis, assieme a Cliff Hagan.

Nel Territorial Draft i Celtics scelsero Tom Heinsohn, mentre alla Numero 13 Auerbach pescò K.C. Jones, compagno di Russell a USF. Con questo Draft Red Auerbach costruì le fondamenta della Dinastia Celtics.

Macauley e Hagan vinsero il titolo NBA due anni più tardi in maglia Hawks, ma nel suo anno da rookie ai Celtics, Bill Russell portò alla vittoria Boston, pur arrivando a dicembre a causa degli impegni con la nazionale alle Olimpiadi, stravinte dagli Stati Uniti con Russell come capitano.

Da rookie fu il miglior rimbalzista della NBA con 19.6 rimbalzi a partita, e 14.7 punti di media per gara, ma soprattutto con un devastante impatto difensivo sulle ali forti e i centri altrui, non abituati alla fisicità e alla velocità di piedi di Russell, un centro atipico capace di difendere e di muoversi con straordinaria velocità.

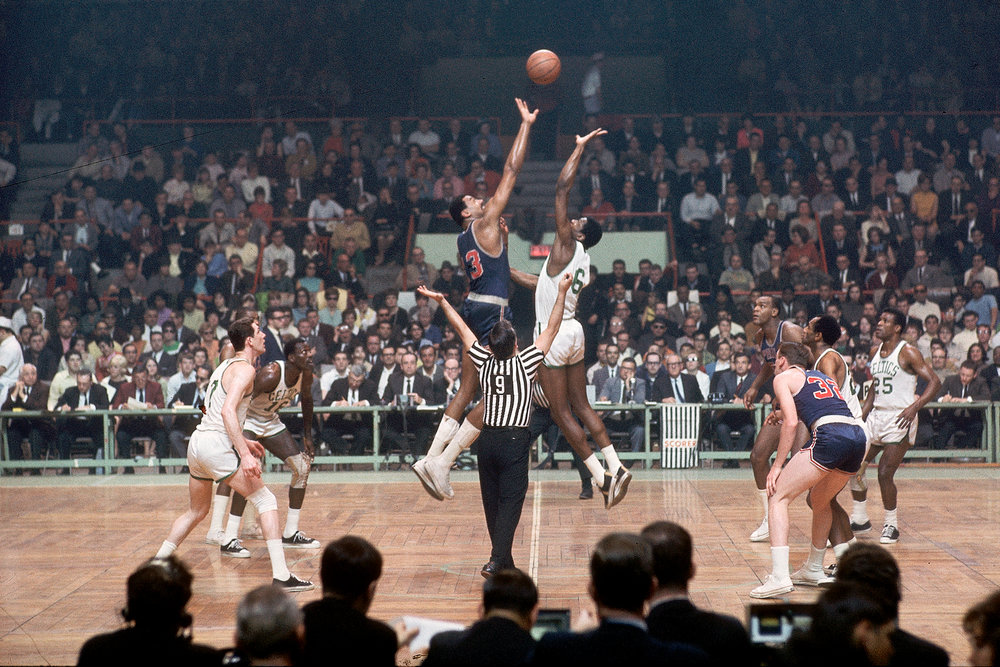

Il suo alter ego avversario fu per tutti quegli anni il suo acerrimo rivale e amico fraterno Wilt Chamberlain, prima con i Philadelphia Warriors, poi con i San Francisco Warriors, poi con i Philadelphia 76ers e infine con i Los Angeles Lakers. Realizzatore incredibile, capace di una stagione da 50.4 punti e 25.7 rimbalzi di media a partita, il ragazzone di West Philadelphia ha sempre lottato con durezza e lealtà, talvolta vincendo alcune battaglie, ma soccombendo quasi totalmente ogni volta che c’era in palio il Titolo. Probabilmente la qualità strutturale dei Celtics era superiore a quella delle squadre di Chamberlain, ma per quanto bella e avvincente fosse la lotta sotto canestro tra i due giganti, il risultato premiava virtualmente sempre il Numero 6 in maglia Celtics.

Nel 1957 cominciò così la Dinastia Celtics capitanati dal genio visionario di Red Auerbach, 11 Titoli NBA in 13 stagioni, concedendo solo due vittorie dal 1957 al 1969, ai St.Louis Hawks nel 1958 e ai Philadelphia 76ers nel 1967. E Bill Russell c’era, in ognuna di queste vittorie, addirittura le ultime due, nel 1968 e 1969, da allenatore-giocatore. Al suo fianco sono transitate leggende come Bob Cousy, Tom Heinsohn, K.C. Jones, Bill Sharman, Jim Loscutoff, Satch Sanders, Don Nelson, Sam Jones, John Havlicek, tutti grandissimi giocatori che hanno vinto tanti Titoli assieme a Russell, ma mai nessuno è stato come lui.

Vincente come lui. Innovativo come lui. Motivato come lui. Determinato come lui. Determinante come lui. Scomodo come lui. Scomodissimo.

Le cronache di quel tempo parlano chiaro. E qui vi è l’altra faccia della medaglia. Boston, una città razzista e bigotta.

Negli anni sessanta il Boston Garden era sempre esaurito. Non si trovavano i biglietti nemmeno dai bagarini. Era una bolgia. Per i Boston Bruins di hockey. Sei rudi e duri bianchi caucasici del nord americano o canadese. Per vedere i Celtics invece, seats and tickets available. Sempre. 5-6000 spettatori di media al Garden per vedere i Celtics, in un impianto capace di contenerne 14.000. Pare impossibile, con gli occhi di oggi, ma i Celtics erano la bestia nera di Boston, erano la squadra sfigata, i Bruins e i Red Sox erano di gran lunga più seguiti e radicati nel tessuto sociale bostoniano, mentre i Celtics erano quelli “strani”.

Ad esempio furono la prima squadra della NBA ad avere scelto un giocatore afro-americano, ad aver fatto debuttare un giocatore afro-americano, ad avere un quintetto formato tutto da afro-americani, ad avere un coach afro-americano. Tutte cose che sarebbero state riconosciute come cruciali nella storia dello sport americano solo parecchi anni più tardi.

Quando i Celtics cominciarono a vincere le cose cambiarono, ma non di molto. Sarà stato solo perché la NBA comunque non era ancora a livello delle altre leghe professionistiche americane? Nessuno può dirlo. E dire che i Celtics stavano diventando la squadra vincente per antonomasia, stavano creando una dinastia vera e propria, la più grande dinastia mai esistita nella storia dello sport professionistico americano, magistralmente guidati e orchestrati da Red Auerbach, uno dei più grandi geni cestistici mai esistiti. I Celtics erano uno spettacolo da vedere, erano la quint’essenza del basket che stava diventando piano piano il basket che conosciamo oggi, con più atletismo, più attenzione per la difesa e per l’agonismo.

E nonostante questo il Garden non era quasi mai sold out. Perchè il problema dei Celtics era un altro.

Il loro leader era un “afro-americano”, se vogliamo essere politically correct come nel terzo millennio. Un “nero”, se vogliamo essere un pelo più rispettosi ma neanche più di tanto, come negli anni ottanta. Un NEGRO, se vogliamo essere come SEMPRE sono state viste le persone con il colore della pelle nera. E per di più un negro che parlava tanto, troppo, era colto e forbito, si atteggiava, attaccava e rivendicava fantomatici diritti civili.

Rigorosamente seguito nelle sue attività dall’FBI, fu classificato nei rapporti ufficiali come “Arrogant Negro”, testuali parole.

Russell dal canto suo era intransigente, senza compromessi. Di certo non era una persona gioviale. Non firmava autografi, e non parlava con nessuno dei fans, sembrando ovviamente arrogante, ma la sua tenacia nel NON porsi al di sopra degli altri, nell’essere senza fronzoli una vera anti-star, nel non mettersi al di sopra degli altri nello status di “superiore” perché personaggio pubblico, grande atleta e icona cestistica, è stata confusa con arroganza e senso di superiorità.

“Chi sono io per farti una firma su un foglio? Non sono né superiore a te né migliore di te, figliolo, io gioco semplicemente a basket”

Queste era una delle formule che Russell adottava, quando rispondeva a qualcuno che gli chiedeva un autografo.

Viste con gli occhi di oggi, dove tutto è spettacolo e dove tutti gli atleti, praticamente nessuno escluso, sanno che la socialità e l’estetica fanno parte del gioco e del loro ruolo, queste cose suonano assurde. Ma quelli erano tempi difficili, se eri un afro americano. E l’estetica e la socialità erano tra le ultime cose a cui un nero aveva voglia di pensare.

Quando Russell entrò nella NBA, nella stagione 1956-57, vi erano solo 15 giocatori di colore, e i trattamenti subiti da questi giocatori nei vari campi dove giocavano e nelle città che visitavano, non erano di certo amichevoli o tesi alla distensione e all’integrazione tra le razze. C’è da dire che nella NBA di allora vi erano solo 8 squadre e che tali rimasero ancora per circa una decade fino all’aggiunta dei Baltimore Bullets (le due stagioni dei Chicago prima Packers poi Zephyrs furono una pura chimera statistica), con i trasferimenti verso la California di Lakers e Warriors, e con i movimenti da Rochester, Syracuse e Fort Wayne verso Cincinnati, Philadelphia e Detroit di Royals, Nationals (che cambiarono nome in 76ers) e Pistons.

L’atteggiamento schivo di Russell non era arroganza, era umiltà.

Per misurare questi comportamenti di Russell in termini di umiltà, ovvero totalmente l’opposto dell’arroganza, basta citare gli accadimenti del 28 agosto 1963 a Washington, in occasione della Marcia per il Lavoro e la Libertà, conclusasi con il leggendario discorso di Martin Luther King, quello, per intenderci di “I Have a Dream”.

Ovviamente Bill Russell partecipò all’evento. King era nello stesso hotel di Russell, e ovviamente Bill era già una icona del basket americano, a quel tempo aveva già vinto cinque Titoli NBA, oltre ovviamente all’Oro Olimpico di Melbourne e ai due Titoli NCAA con University of San Francisco. Come raccontò in un’intervista nel 2013, nella hall dell’hotel Bill Russell venne avvicinato da Martin Luther King e il suo staff, che gli chiesero se voleva salire sul palco con lui.

La risposta di Russell fu monolitica:

“La ringrazio tanto, ma lei ha lottato tanti anni per creare tutto questo, ci sono centinaia di migliaia di persone qui, tutte per lei e per il lavoro mastodontico che ha fatto. Non penso sia giusto nei suoi confronti salire sul palco assieme a lei e al suo staff. Le chiedo magari se è possibile avere un posto in prima fila per ascoltare bene il suo intervento”.

King si congedò, e gli fece avere quel posto in prima fila.

Questo era lo stesso giocatore e la stessa persona che parlava ai bambini e non gli concedeva un autografo dicendogli che non era una persona migliore di loro, che non aveva senso avere uno scarabocchio da parte sua. Lo stesso giocatore e la stessa persona che cordialmente rifiuta un posto sul palco assieme a Martin Luther King in uno dei punti di svolta più importanti nella storia americana.

Due facce della stessa medaglia.

Nel primo pomeriggio del 5 aprile 1968, Bill Russell e Wilt Chamberlain si trovavano nella stessa stanza di hotel, a Philadelphia, entrambi scossi e reduci da una notte insonne. Poche ore prime, la sera del 4 aprile, Martin Luther King era stato assassinato a Memphis, e il mondo afro-americano era immediatamente sprofondato in una notte di rabbia e sconforto, Russell e Chamberlain inclusi. Quella sera, il 5 aprile, era in programma Gara 1 delle Eastern Division Finals tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, l’equivalente della Conference Finals di oggi. Nessuno dei due voleva giocare, di certo non erano in vena di competere in un momento di così grande sconforto. Il problema base era di ordine pubblico. Se la gara fosse stata posticipata, la notte di Philadelphia sarebbe stata molto lunga, e sarebbe stata una notte di rivolte e proteste, e sia Russell sia Chamberlain erano grandissimi estimatori di King, che di certo non avrebbe approvato tutta quella violenza, per quanto comprensibile potesse essere. Loro malgrado, la partita venne giocata, proprio per motivi di ordine pubblico, in un’atmosfera surreale allo Spectrum di Philadelphia, con i Celtics che vinsero 127-118, ribaltando il fattore campo sui campioni in carica e favoriti Sixers di Wilt Chamberlain.

Il martedì successivo 9 aprile (dopo che Gara 2 in programma domenica 7 aprile venne posticipata per il Lutto Nazionale indetto dal Presidente Lyndon Johnson) entrambi furono presenti al funerale di King ad Atlanta, c’erano, in prima fila, fieri ed orgogliosi. E Russell era sempre presente, sempre in prima fila quando si trattava di diritti civili e di denuncia di soprusi e ingiustizie nei confronti delle minoranze. Era presente al famoso Cleveland Summit il 4 giugno 1967, organizzato dal running back dei Cleveland Browns Jim Brown per fare un fronte unito di atleti di colore in supporto di Muhammad Alì, a cui era stata tolta la cintura di campione del mondo dei pesi massimi per avere rifiutato la chiamata alle armi per il Vietnam. Assieme a Lew Alcindor, Russell era il rappresentante più in vista del mondo del basket, non per motivi religiosi, non per carità o solidarietà, ma per la profondità e complessità della questione, che riguardava molto da vicino il mondo dei diritti civili e le discriminazioni verso minoranze.

Russell c’era, ci metteva la faccia, sempre, e non si sottraeva a nulla, anche a critiche molto aspre.

E lo fece in tempi non sospetti, quando ancora aveva qualcosa (tanto) da perdere, quando ancora era sulla cresta dell’onda come giocatore, quando ancora l’essere afro-americano non era una cosa cool o trendy, quando ancora potevi rimediare le botte o il linciaggio senza nessun motivo apparente, girando l’angolo di una strada o entrando in un ristorante, solo e semplicemente per il colore della tua pelle.

Russell ha detto NO quando ancora non era fico o conveniente farlo, quando ancora non c’era un’onda di effimera solidarietà da cavalcare.

Per questo è stato a lungo sorvegliato dall’FBI, per questo a Boston gli sono piombati in casa, gliel’hanno imbrattata con scritte razziste e gli hanno cagato sul letto, per questo la città a cui lui ha regalato 11 Titoli NBA si è dimenticata di lui fino al 2013, quando finalmente gli è stata dedicata una statua alla City Hall di Boston, un risveglio tardivo per la città a cui lui ha dato tutto.

Russell fu il primo a interessarsi all’Africa, a viaggiare nel continente che fu dei propri avi e a cercare di diffondere il basket in Etiopia, Libia, Mali, Liberia, fu il primo a cercare una connessione vera con le proprie origini, ad andare a fondo di tutto ciò che significa radici, cultura e segregazione.

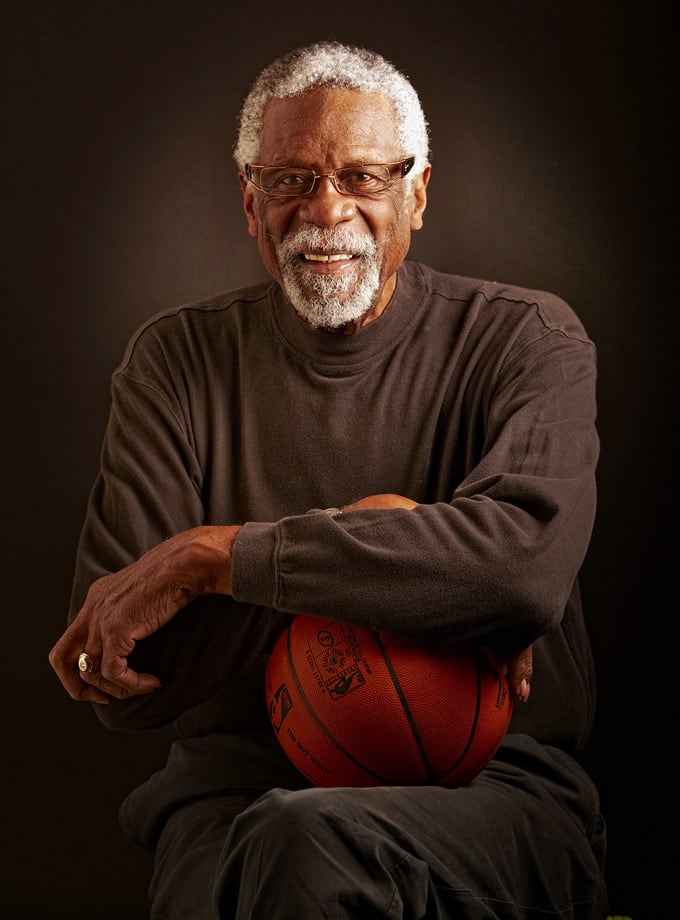

I dati incontrovertibili su Bill Russell sono sostanzialmente tre:

– è il giocatore più vincente della storia dello sport professionistico americano

– se non ci fosse stato lui probabilmente il gioco non sarebbe come lo vediamo adesso o come lo abbiamo visto negli ultimi 40 anni.

– ancora prima di Colin Kaepernick, LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Tommie Smith, John Carlos, e pochissimo dopo Jackie Robinson, c’è stato Bill Russell, ad alzare la testa contro i soprusi e prevaricazioni basati su pregiudizi razziali.

Bellissimo articolo, un piacere da leggere.

Complimenti!

Buonasera questo articolo sarà di grande aiuto a mio figlio per il suo esame di terza media, centrato sulla frase famosa di Bill Russell. Grazie mille