illustrazione grafica di Christina Pignoli

Dark star crashes

Pouring its light into ashes

Reason tatters

The forces tear loose from the axis

Searchlight casting

For faults in the clouds of delusion– Grateful Dead, “Dark Star” –

Ci sono dei momenti in cui la storia, dopo aver proceduto in avanti per anni in linea stancamente retta, sterza bruscamente verso un futuro tutto da scrivere. Terremoti che sprigionano energie e tensioni accumulate negli anni spazzando via tutto e obbligando chi sopravvive a ricostruire su nuove basi. Momenti che si cristallizzano nel tempo come istantanee di un mondo costretto a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso. Pensate alla caduta del Muro di Berlino: nel momento in cui si apre la breccia tra le due sponde della capitale tedesca niente può essere più come prima.

Il basket ha vissuto la sua Berlino un anno prima e a qualche migliaio di chilometri di distanza. È il 28 settembre 1988, allo Jamsil Students’ Gymnasium di Seoul va in scena l’ennesima puntata della sfida infinita tra USA e URSS. Le due squadre non si incontrano alle Olimpiadi da Monaco ’72, dal famigerato canestro a fil di sirena di Aleksandr Belov che segna l’unica macchia nella storia del basket olimpico americano.

Il generale Gomelskij è stato richiamato un anno prima per raccogliere i cocci della debacle di Spagna ’86 e dare l’assalto all’oro. Il problema è che Mosca fa sempre più fatica a tenere insieme i pezzi di quella che è una selezione sempre più multietnica e dove la componente russa è diventata progressivamente minoritaria. La Lituania è in subbuglio per spezzare il giogo sovietico e i suoi giocatori, che in campionato vestendo la canotta dello Zalgiris malmenano spesso e volentieri l’Armata Rossa del Cska, rispondono non proprio facendo i salti di gioia alla chiamata alle armi. Sabonis, Marciulionis e Kurtinaitis sono senza dubbio i tre giocatori sovietici più forti della loro generazione e i sovietici non possono permettersi il lusso di scendere in campo senza di loro.

Piccolo dettaglio: sono tutti e tre lituani.

A quei tempi agli sportivi sovietici non era consentito emigrare per proseguire la propria carriera nelle squadre professionistiche occidentali. Ma la stagione della glasnost di Gorbaciov è avviata e anche il basket ne può giovare. Così alla vigilia del viaggio in Corea del Sud, Gomelskij fa una promessa ai suoi ragazzi: «Se vinciamo l’oro mi impegno in prima persona a far ottenere a quelli di voi che lo vorranno il nulla osta per andare a giocare all’estero».

Una motivazione mica da poco per dei ragazzi che dovevano mettersi fila per andare a comprare il pane o che dovevano aspettare il via libera del governo per comprarsi una macchina. Una motivazione in più soprattutto per Marciulionis e Sabonis, entrambi già chiamati dalla NBA ma impossibilitati a coronare il loro sogno americano.

Per il Principe del Baltico, però, c’era anche un secondo ordine di problemi: quello fisico. Nell’estate ’87, l’Unione Sovietica sta preparando gli Europei di Grecia e il tendine d’Achille della gamba destra di Sabonis salta. L’infortunio viene gestito in maniera pessima in patria, poi sono i Blazers, che l’avevano scelto al draft di un anno prima, ad entrare in gioco. La franchigia lo rimette in piedi e trova un accordo di massima per farlo sbarcare in America la stagione seguente, la 1988/89. Con una condizione ben precisa: niente Olimpiadi, l’estate deve essere di assoluto riposo. Gomelskij, però, lo vuole con il gruppo, se non in campo almeno come figura carismatica che lo aiuti a tirare fuori il meglio da una squadra che a Seoul, senza il suo totem, rischia di finire fuori dai giochi per le medaglie e lo aggrega con asterisco vicino.

All’inizio del ritiro, Arvydas ha appena ricominciato a correre per cui si limita a lavori differenziati ed asciugamani sventolanti. Ma dopo qualche settimana, la tentazione si materializza: la voglia di tornare a incantare il mondo prevale e così il “nuovo” Sabonis rimpiazza Tkachenko e si prende il posto nel cuore del pitturato sovietico.

Gomelskij lo dosa con maestria fino a quando non si inizia a fare sul serio. Ovvero nel giorno in cui tutto cambiò: la semifinale del torneo olimpico contro gli Stati Uniti. Una squadra, quella americana, al solito composta da una selezione di collegiali di alto livello, con David Robinson come totem (era già stato il leader della formazione campione del mondo a Spagna ’86) e vicino gente con un radioso futuro NBA davanti come Mitch Richmond, Dan Majerle, Stacey Augmon e Danny Manning. Insomma, decisamente una buona squadra. «Non pensavamo davvero di poterli battere– confessa Marciulionis nel magistrale documentario “The Other Dream Team” – ma Gomelskij venne più volte da ognuno di noi a ripeterci “Siamo più forti, siamo una squadra migliore di loro”». Fu il campo a confermarlo. «Ogni volta che tornavamo vicini, facevano un paio di grandi giocare e ci ricacciavano indietro», ricorda Majerle. 28 punti di uno scatenato Kurtinaitis, 19 del solito Marciulionis, 13+13 per Sabonis: il trio dal Baltico firma a fuoco l’impresa dei sovietici, gli USA perdono per la seconda volta in 86 partite alle Olimpiadi, la prima dopo 16 anni, e l’URSS vola verso il suo destino spazzando via in finale la Jugoslavia.

Il trio delle meraviglie Marciulionis-Kurtinaitis-Sabonis più il prezioso Chomicius. Un terzo di quella Unione Sovietica, compresi i tre top scorer, è lituano. «La Lituania aveva davvero vinto una medaglia d’oro per l’URSS, ma il nostro nome non era lì– dice Vytautas Landsbergis, primo presidente della repubblica baltica dal 1990 al 1992 – questa era un’ulteriore ingiustizia che dovevamo correggere».

Well, the first days are the hardest days.

Don’t you worry anymore.

‘Cause when life looks like easy street, there is danger at your door.

– Grateful Dead – “Uncle John’s Band” –

Niente nel basket mondiale sarà più come prima dopo quanto successo a Seoul. Stati Uniti e Unione Sovietica sono costretti a percorrere due strade diverse che si ricongiungeranno quattro anni dopo a Barcellona. A Ovest, si scatena la presa di coscienza di non poter più sottovalutare il resto del mondo mandando dei collegiali a difendere patria e onore e la risposta è fatta di due paroline: Dream Team. A Est, la centrifuga è azionata, anche se gli effetti si vedranno solo l’anno successivo: Sabonis ha rotto il patto con i Blazers ma, insieme all’amico Chomicius, vola verso Valladolid per ricostruire fisico e carriera; Kurtinaitis emigra in Germania Ovest, ad Hagen, mentre Marciulionis corona il suo sogno americano firmando per i Golden State Warriors. È il primo sovietico a firmare in NBA, battendo di qualche settimana il compagno di nazionale ucraino Sasha Volkov. «Solo quando sono salito sull’aereo che da Mosca mi avrebbe portato a New York ho realizzato che stava iniziando una nuova vita per me», dice Marciulionis.

Non ci mette molto a farsi apprezzare anche in America Sarunas. Era una combo guard con atletismo e forza fuori dalla norma per gli standard europei dell’epoca e una creatività da vero artista con la palla in mano. Negli spettacolari Warriors era il backup ideale per i “Run TMC” di Tim Hardaway, Chris Mullin e quel Mitch Richmond che aveva bastonato a Seoul. Con le grandi prestazioni arrivano reportage e interviste e ogni volta che un giornalista lo chiama “russo” lui lo ferma e lo apostrofa: «Io sono lituano, non russo».

Intanto però, dopo la caduta del Muro di Berlino, a Vilnius i venti di secessione soffiano sempre più forte. L’11 marzo 1990 la Lituania proclama l’indipendenza, Mosca prova a fermare l’inevitabile nei mesi successivi e a gennaio 1991 invia i carrarmati nella capitale lituana attaccando la Torre della Televisione. «Io ero in Germania e c’erano notiziari che mostravano le immagini dei carrarmati che giravano per le vie della città e delle persone attaccate e uccise – rammenta Kurtinaitis – ci spezzò davvero il cuore non poter essere lì». «Chiamai mia madre, mi disse che mio fratello era andato alla Torre della Televisione – aggiunge Sabonis, che invece era in Spagna – e chissà se sarebbe tornato e in che condizioni…». Dopo alcuni giorni di guerriglia e di trattative, però, l’Armata Rossa lascia la città: la Lituania è indipendente, a settembre anche l’Onu ne riconosce la sovranità insieme alle altre repubbliche del Baltico.

Il primo appuntamento per mostrare l’orgoglio della ri-nata nazione lituana è quello delle Olimpiadi di Barcellona e il neonato Comitato Olimpico lituano punta forte sul basket per provare a centrare una medaglia che sarebbe cemento armato per rinsaldare lo spirito di un popolo. La squadra c’è e, sulla carta, anche forte, con i quattro reduci di Seoul ’88, un veterano come Sergejus Jovaisa e alcuni giovinastri di sicuro avvenire come Arturas Karnisovas e Gintaras Einikis.

Il problema sono i soldi.

Dopo aver reciso il cordone ombelicale con Mosca in Lituania la situazione non è che sia improvvisamente diventata rose e fiori. E realizzare il materiale tecnico, organizzare viaggi e tutto il resto per un gruppo di 12 giocatori più staff tecnico e dirigenziale costa. «Chiamammo tutti i nostri giocatori sparsi per il mondo e tutti ci dissero che erano disposti a fare quanto in loro potere per fare parte della squadra e portarla alle Olimpiadi», certifica Arturas Poviliunas, l’allora presidente del comitato. Chi però fa un po’ più degli altri, anche perché oggettivamente è quello nelle migliori condizioni per farlo, è Marciulionis.

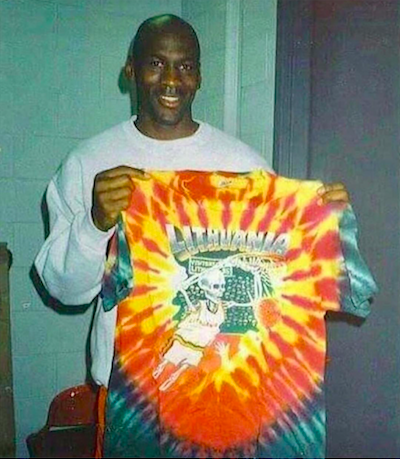

La star degli Warriors si rivolge all’amico Donnie Nelson (sul rapporto tra i due si potrebbe scrivere un libro…), colui che lo scoprì e lo portò in America e che all’epoca è assistente di papà Don. Donnie gli passa qualche contatto e lo aiuta come può, ma la raccolta fondi non decolla. La storia, però, esce sui giornali e uno di questi finisce tra le mani dei membri dei Grateful Dead, leggendaria rock band che fu emblema della San Francisco del “Flower Power”. È il batterista Mickey Hart a prendere particolarmente a cuore la storia e a sottoporla a Jerry Garcia e al resto del gruppo, tutti grandi amanti del basket (tra i loro amici più cari c’è un certo Bill Walton). Vogliono aiutare la causa della Lituania, una storia di riscatto dei più deboli che tanto è affine alle tematiche della loro arte. Ma come?

Il primo incontro tra Marciulionis, Nelson e i Grateful Dead avviene a Detroit, il 24 marzo 1992. I lanciatissimi Warriors (finiranno secondi a Ovest in quella stagione, salvo poi venire clamorosamente eliminati al primo turno dai Sonics) sono di scena in casa dei Pistons e caso vuole che nella serata precedente alla gara i Dead siano in città per un concerto. Il manager Dennis McNally combina l’incontro: Saras e Donnie si presentano nel locale e si gustano il concerto. «La loro musica era diversa, c’erano luci soffuse e degli odori molto interessanti nell’aria– ricorda il fenomeno lituano – e allora pensai: come diavolo posso giocare domani con questi odori nell’aria?». Per la cronaca, gli Warriors sbancheranno Detroit con un Marciulionis da 16 punti, ma questa, come si suol dire, è un’altra storia. Nei camerini del locale, l’incontro che cambia la storia del basket lituano va come Marciulionis sogna: i Grateful Dead mettono sul piatto 5 mila dollari di tasca loro e in più lanciano l’idea di vendere delle coloratissime t-shirt realizzate appositamente per loro da Greg Speirs, grafico di fiducia della band.

«Cosa risposi quando vidi le magliette per la prima volta? Wow, questa è davvero la Lituania libera». Sabonis approva, si parte.

Trovati i soldi, ora il pass per le Olimpiadi bisogna guadagnarselo sul campo, partendo dal Preolimpico che si gioca in Spagna nelle settimane precedenti i Giochi. La Lituania finisce nel girone D, quello che, scherzo del destino (e sarà il solo il primo…), vede in lizza anche la Comunità di Stati Indipendenti, ossia la squadra che raccoglie sotto la propria bandiera le ex repubbliche socialiste sovietiche non ancora staccatesi da Mosca. Di fatto, un’URSS senza Lituania ed Estonia. Girone da sei squadre, si gioca in gara secca sul campo di Badajoz, le prime due avanzano alla seconda fase. La Lituania, con in panchina il veterano Vladas Garastas e Donnie Nelson a sposare la causa sedendo in panchina come vice, fa percorso netto, la CSI stecca a sorpresa contro l’Olanda ma non ha problemi a difendere il secondo posto. Si arriva così all’ultima partita del girone con le due squadre già ammesse alla fase successiva. Insomma, la gara è di fatto inutile. Ma è la prima volta che le due figlie della scissione sovietica si ritrovano una di fronte all’altra.

Al Polideportivo Pavilion ci sono 6.400 spettatori, il clima è da finale. A sentirlo è soprattutto la Lituania, che massacra letteralmente gli ex sovietici. Sabonis (33 punti) e Marciulionis (26) fanno quello che vogliono, la zona 1-3-1 contro cui si schiantano Volkov (29 punti) e compagni fa il resto: finisce 116-79, un tripudio biancoverde. «Qualcuno ha detto che è stata una vergogna che non abbiamo vinto di 53– scherza ma non troppo Marciulionis – un punto per ogni anno di oppressione che abbiamo dovuto sopportare». La gente scende in strada, fa festa come se quella vittoria fosse un oro olimpico. È un simbolo di riscatto atteso per mezzo secolo. Ma in realtà c’è poco tempo per gioire: tre giorni dopo, a Zaragoza, inizia già la seconda fase, un girone unico con le otto squadre più forti d’Europa a contendersi i quattro posti riservati all’Europa al torneo olimpico. La Lituania parte dai 2 punti strappati alla Squadra Unificata, ma non ha esitazioni: sei partite, sei vittorie, bilancio finale di 11-0 (unica imbattuta del Preolimpico), ora la Lituania sbarca sul serio a Barcellona. E lo fa con le sue coloratissime divise. «Ci davano la forza di credere che noi eravamo diversi da tutti gli altri», dice Kurtinaitis.

La squadra gira giorno e notte per le strade di Barcellona sfoggiando fieramente la sua divisa giallo-rosso-verde con al centro uno scheletro che vola a schiacciare sotto la scritta “Lithuania”. E se le stelle del Dream Team americano sono gli eroi da passarella della competizione, gli sgangherati lituani diventano il simbolo di quella prima Olimpiade dopo la fine della Guerra Fredda.

L’hype è così alto intorno al truppa lituana che si stima siano stati venduti 50 mila tra t-shirt, canotte e pantaloncini targati Grateful Dead in quel di Barcellona. I ricavati servirono in piccola parte a coprire il resto delle spese della spedizione, mentre il resto finì in un fondo creato per aiutare i bambini bisognosi in Lituania.

Tutto bello, ma bisogna far parlare il campo perché senza una medaglia tutto sarebbe stato vano.

Ancora una volta ci si mette la sorte a fare la burlona, consegnando alla Lituania la sfida con la CSI già al primo turno. A Badalona, Marciulionis e soci non hanno problemi a stendere Cina, Venezuela e Portorico mettendo al sicuro un posto nei quarti di finale, ma il rematch della sfida con la Squadra Unificata è fondamentale per tenersi fuori dalle grinfie del Dream Team nella corsa al podio. Il primo tempo sembra indirizzare la sfida dove vogliono i lituani, che a un certo punto guidano addirittura di 19, sul 53-34 con poco più di 15’ ancora da giocare. Sembra tutto apparecchiato per il secondo ceffone consecutivo agli ex compagni (con i quali, in realtà, i rapporti sono sempre rimasti buoni) ma soprattutto agli ex oppressori.

E invece…

I biancoverdi si disuniscono, vedono fantasmi dove non ci sono e rimettono incredibilmente in gara gli ex-sovietici. Con 58 punti concessi (!!!) negli ultimi 15’ e Tikhonenko e Volkov a fare a brandelli le certezze costruite nel mese precedente, una Lituania irriconoscibile è costretta ad alzare bandiera bianca. Prima sconfitta del secondo capitolo della sua storia e per mano dei nemici moscoviti. Un colpo durissimo. «Abbiamo iniziato ognuno ad urlare contro l’altro dicendo “Stiamo insieme” ma in realtà non cambiava nulla», ricorda un allora giovanissimo Karnisovas. Rivedendo brandelli di quella partita, si può scorgere Sabonis urlare contro un compagno per un passaggio sbagliato, Marciulionis prendersela col giovanissimo Karnisovas per un errore, cose così. Non lo spirito che aveva contraddistinto la squadra fino ad allora. «Forse la gente a casa può non capire ed essere delusa per tutto ciò– sottoscrisse Marciulionis a fine gara – ma non siamo automi, siamo persone. E le persone hanno giornate negative».

Il passaggio del turno non è a rischio, ma battere l’Australia è cruciale sia per tenersi almeno il secondo posto e quindi un incrocio più morbido nei quarti che per cancellare quelle paure che hanno sbiadito le variopinte magliette lituane. Ci mettono un tempo i baltici a scrollarsi la paura del bomber Andrew Gaze e del totem Luc Longley, ma alla fine le qualità lituane vengono fuori: finisce 98-87, il secondo posto alle spalle della CSI è al sicuro, ma la corsa verso le medaglie è comunque ripida.

Nei quarti c’è infatti l’ostico Brasile di Oscar Schmidt e nell’eventuale semifinale la Grande Muraglia Americana. La Lituana vacilla pericolosamente contro i sudamericani, finendo sotto di 11 (69-80) con poco più di 9’ da giocare nonostante un Oscar da soli 19 punti con 5/20 dal campo. Sono i soliti Sabonis (32 punti e 13 rimbalzi) e Marciulionis (29 punti, 6 rimbalzi, 10 assist) a girare la partita che spinge la Lituania nelle braccia del Dream Team. «Era già un miracolo essere nella stessa arena con giocatori che erano i nostri eroi e che avevamo visto solo in tv», dice chiaramente Kurtinaitis, cui fa eco Sabonis. «L’idea era quella di fare bella figura. E delle belle foto». Fu preso letteralmente in parola dal giovane Karnisovas, che prese la macchina fotografica ed iniziò a scattare foto a Jordan e Pippen. Avrebbe mai immaginato che qualche decennio dopo sarebbe diventato il capo della loro ex squadra?

Qui sotto Arturas Karnisovas (ex Barcellona, Olympiacos, Fortitudo). Fu beccato a fotografare i suoi idoli Jordan e Pippen durante la semifinale olimpica del ’92 tra la sua Lituania e il Dream Team.

Da ieri è il capo della dirigenza dei Chicago Bulls

Dopo 28 anni ce l’ha fatta 😀 pic.twitter.com/aDEHmhwrwa— La Giornata Tipo (@parallelecinico) April 10, 2020

Si chiude un cerchio, quello aperto quattro anni prima. Chiaramente, però, stavolta non c’è storia. Robinson può vendicare la bruciante debacle di Seoul, quella da cui nacque tutto questo, mettendo alle corde Sabonis e poco importa se Mullin perde il duello col compagno di squadra agli Warriors Marciulionis: finisce 127-76 per le star americane, ma la testa dei lituani è già alla finalina per il bronzo più importante di sempre, quella che metterà di nuovo una di fronte all’altra Lituania e CSI. Gli ex sovietici, infatti, qualche ora prima erano incappati nell’ira funesta di Drazen Petrovic, che stuzzicato dal gioco sporco di Igor Miglinieks ne aveva stampati 28 per portare la neonata Croazia a un argento che valeva come oro degli umani.

L’8 agosto 1992 Lituania e Comunità degli Stati Indipendenti si affrontano al Palau Sant Jordi per mettersi il bronzo al collo. Non sarebbe la prima medaglia olimpica della storia lituana, perché tre giorni prima Romas Urbatas si era preso l’oro nel lancio del disco, ma la sua non è una storia che in Lituania ricordano con particolare affetto. Da un lato perché il lancio del disco non è esattamente la disciplina più popolare in patria ma soprattutto perché, negli anni a venire, Urbatas verrà per ben due volte squalificato per doping. Non c’è dubbio che tutto il Paese sia concentrato su quella sfida che mette in palio più di una medaglia. Anzi, della medaglia interessa il giusto: quello che conta è battere gli odiati russi. «”Dimenticate le vostre ambizioni personali, state giocando per una nazione intera”, questo dissi alla squadra prima della partita», spiega l’allora head coach Garastas.

Per un’ora e mezza, una nazione intera si fermò. Una nazione intera si aggrappava ai bicipiti di Marciulionis, alle leve infinite di Sabonis, alle mani bollenti di Kurtinaitis. Alla fronte sanguinante di capitan Chomicius, steso da una gomitata (fortuita) a rimbalzo di Sukharev. Il Presidente della Repubblica Landsbergis è talmente teso che scende le scale del Palau e arriva alle spalle della panchina dei suoi: «Ragazzo, non preoccuparti: stai dando il tuo sangue per la Lituania».

È una battaglia vera, si gioca testa a testa su ogni pallone. La Lituania sembra poter controllare, ma la CSI resta sempre in scia. Volkov e compagni mettono anche il naso avanti a 6:36 dalla sirena, quando il tabellone luminoso dice 62-61. «Non ho dormito la notte precedente, non potevamo permetterci di perdere», sapeva e sa Marciulionis, che decide allora di salire in cattedra per il rush finale. Col suo atletismo da americano va a prendersi i falli a ripetizione nella selva di braccia russe, ucraine, lettoni e scava pian piano il solco decisivo. Sono suoi, del padrino di quella spedizione, dell’uomo che più di tutti aveva creduto in quella impresa sgangherata ma carica di passione, 14 degli ultimi 20 punti lituani e anche se Tikhonenko ci prova fino all’ultimo a tenere in piedi i suoi non ce n’è. “Lietuva, Lietuva” è il coro che si alza dal Montjuic. È il vento dell’indipendenza che spinge all’ultimo colpo di reni la psichedelica Armata Brancaleone. 82-78, è il bronzo più dorato che ci sia.

Lo spogliatoio lituano è solo la miniatura di ciò che accade in patria alla fischio finale della partita: champagne, canti, abbracci e quel vero e forte senso di fratellanza che unisce tutta la gente lituana sotto quei tre colori: il rosso, il verde e il giallo. «Era come se avessero vinto il titolo NBA moltiplicato per cinque. È stato uno dei momenti più belli della storia del basket», ricorda Donnie Nelson, l’intruso americano che per la realizzazione di quel sogno era però stato una rondella di cruciale importanza.

Dopo la passerella americana contro la Croazia, la squadra deve tornare in campo per gustarsi la tanto attesa premiazione. La squadra lo fa a suo modo, vestendo la divisa Grateful Dead. Ma sul podio salgono in 11. Non c’è Sabonis. «A Seoul questa era d’oro. Ma in questo bronzo c’è la anima di un popolo», fa in tempo a dire davanti alle telecamere a fine partita, prima di sparire dai radar per alcuni giorni. Leggenda vuole che si sia dato all’amata vodka e a intrattenimenti molto più che amichevoli all’interno del dormitorio femminile, ma in questo caso entriamo nel campo delle supposizioni. Sul podio c’è tutto l’orgoglio di una nazione che trovava nella sua religione laica, il basket, la forza di guardare avanti. Le parole dell’allora commissioner NBA David Stern dicono tutto di quel momento: «Il nostro Dream Team passò alla storia perché fu una squadra fortissima, ma anche quella Lituania fu un Dream Team. Ma lo fu per un tipo di sogno diverso dal nostro: il loro era quello di una nazione intera».

Oh, freedom

Oh, liberty

Oh, leave me alone

To find my own way home– Grateful Dead, “Liberty” –

La Lituania ora è davvero libera, Sabonis e compagni hanno ottenuto la loro rivincita, ma i Grateful Dead? Il regalo a quel popolo lontano, che improvvisamente era diventato così vicino, fu una delle ultime perle di una carriera fiammeggiante ma che da qualche anno stava inesorabilmente spegnendosi dopo gli ardori degli anni Sessanta e Settanta. Ma prima di chiudere un capitolo della loro carriera, i membri della band decidono di tornare a fare coppia con gli amici del Baltico.

Per le Olimpiadi di Atlanta ’96, visto l’enorme successo delle t-shirt psichedeliche di quattro anni prima, Lituania e Grateful Dead tornano a fare coppia con una nuova maglietta. La Lituania ha di nuovo bisogno di soldi per volare negli USA, ma col successo di quattro anni prima l’operazione non ha problemi ad andare di nuovo in porto. La t-shirt lituana è diventata talmente cult da comparire persino indosso a Phoebe in una puntata della popolare sitcom “Friends”.

Stavolta non c’è solo il basket però. C’è anche una ricorrenza da commemorare: la morte di Jerry Garcia, frontman della band scomparso per un attacco di cuore nel 1995. Per questo, oltre alla t-shirt ufficiale, viene realizzata una canotta da gioco con il numero 1 sul petto e un piccolo scheletro di una mano senza una falange sulla spallina destra. Jerry, infatti, aveva perso il medio della mano destra a 4 anni, quando suo fratello glielo tranciò inavvertitamente mentre spaccava la legna con l’accetta. Ma ciò non gli aveva impedito di diventare uno dei chitarristi più geniali della storia del rock. Come il terrore sovietico non aveva impedito al Dream Team lituano di coltivare il suo sogno di libertà.

Sulle coste della California o su quelle del Mar Baltico, il suono della libertà tocca comunque le corde dell’arcobaleno.